Womöglich kehrt der Bär zurück nach Bayern. Ende Oktober tappte in Garmisch-Patenkirchen ein Braunbär in eine Fotofalle. Einige Tage zuvor war im Balderschwanger Tal in den Allgäuer Alpen Bärenkot entdeckt worden. Vermutlich vom gleichen Bär. Es scheint ein junger Braunbär zu sein, der sich sehr scheu und vorsichtig verhält, aber ein großes Streifgebiet hat. Denn zwischen den beiden Fundorten liegen 50 Kilometer.

Wo kommt der Braunbär her?

Dass Braunbären in Süddeutschland auftauchen, ist gar nicht so ungewöhnlich. Schließlich war Deutschland jahrhundertelang Heimat der großen Raubtiere. Zwar leben momentan keine Bären dauerhaft unmittelbar in deutschen Grenzregionen. Doch auch der Weg von Norditalien bis zu uns ist für Braunbären nicht wirklich weit. Wir vermuten, dass der junge Braunbär aus dem etwa 120 Kilometer entfernten italienischen Trentino über Österreich nach Bayern eingewandert ist.

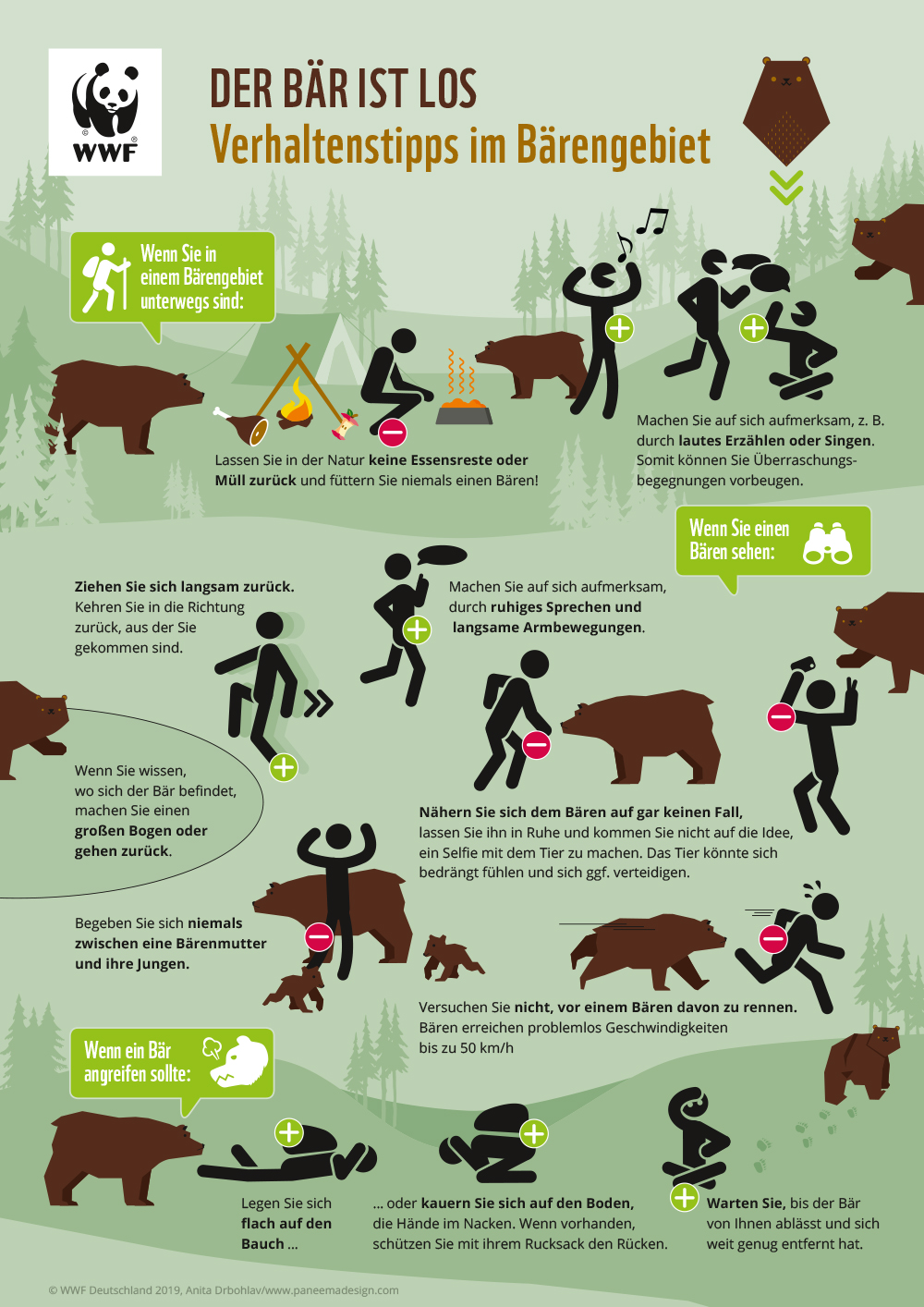

Braunbär Begegnung: Wie soll man sich verhalten?

Die Wahrscheinlichkeit, dem Bären wirklich zu begegnen, ist sehr gering. Braunbären sind Menschen gegenüber scheu. Im Ernstfall solltet ihr wie bei jedem anderen Wildtier Abstand halten und euch langsam zurückziehen. Vermeidet unbedingt, den Bären zu provozieren oder zum Beispiel ein Foto mit ihm zu machen!

Wanderer sollten außerdem keine Abfälle wie Essensreste in der Natur zurück lassen. Das könnte den Bären anlocken und er könnte sich an menschliches Futter gewöhnen. Im schlimmsten Fall lernt so ein Bär die Nähe von Menschen aktiv aufzusuchen – so wie vor 13 Jahren „Problembär Bruno“.

Braunbär in Bayern — Wie ist der aktuelle Stand?

Seit Ende Oktober ist der Braunbär nicht wieder gesichtet worden. Womöglich hat er uns also nur kurz besucht und streift im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland umher. Vielleicht bereitet er sich auch darauf vor, hier zu überwintern. Und es kann durchaus sein, dass sich in Zukunft weitere Bären bei uns niederlassen.

Kein neuer „Bruno“, einfach ein Bär

Seit ihrer Ausrottung in Deutschland haben erst zwei Bären wieder zu uns gefunden. Der letzte Bär, der nach Bayern einwanderte, war „Problembär“ Bruno 2006. Er wurde leider erschossen. Das darf und muss sich nicht wiederholen! Damals war Bayern überhaupt nicht vorbereitet und Bruno zeigte sich ungewöhnlich aufdringlich und suchte bewusst Siedlungen und Nutztiere auf. Der Braunbär, der nun — 13 Jahre später — in Bayern auftauchte, zeigt sich artgemäß sehr scheu und unauffällig. Ein ganz normaler Bär also.

Folge uns in Social Media

Wie gefährlich sind Bären für Schafe, Kälber und Bienen?

Große Beutegreifer wie Wolf und Bär sind natürlich eine Gefahr für ungeschützte Nutztiere. Um Konflikten vorzubeugen, müssen Anwohner, Landwirte und Bienenzüchter informiert und aufgeklärt werden. Bärensichere Mülleimer und Kompostierstationen, Herdenschutzzäune und ein Expertenteam sollten zumindest bereitstehen – damit Deutschland nicht erneut seinen einzigen Meister Petz verliert.

Bayern ist seit Bruno zumindest auf dem Papier gut vorbereitet. Die Behörden sollten jetzt die Winterruhe nutzen, um alles umzusetzen. Aber in Baden-Württemberg beispielsweise fehlen solche Pläne völlig. Und auch hier ist eine Zuwanderung von Braunbären theoretisch möglich!

Wie überwintern Braunbären?

Zwischen Oktober und Dezember beginnt für die Braunbären die Winterruhe. Sie graben sich dafür eine Höhle oder nutzen fertige Löcher und Spalten und polstern sie mit Gras, Laub, Moos und ähnlichem. Doch sie legen sich darin nur zur Winterruhe, nicht in einen Winterschlaf. Das heißt, sie dösen eher, als dass sie tief schlafen.

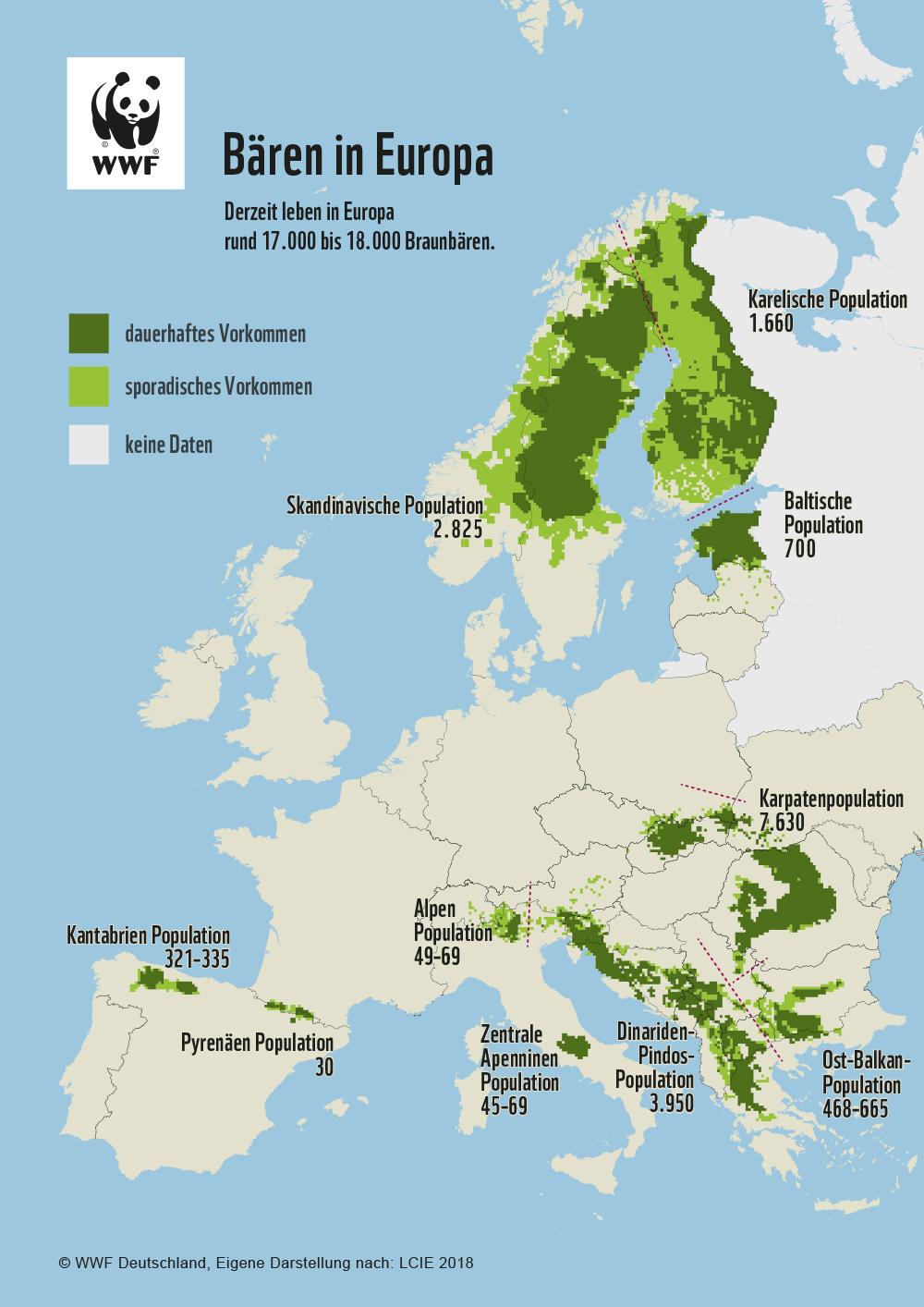

Wie viele Braunbären gibt es in Europa?

Insgesamt gibt es auf der Erde etwa 200.00 Braunbären. Davon leben vermutlich über 100.000 Tiere in Russland. In Europa (ohne den russischen Teil) sind es nur etwa 17.000.

Wie schnell, wie groß, was frisst er? Kurzsteckbrief Braunbär

Der Braunbär ist ein Allesfresser und ernährt sich von dem, was ihm vor die Nase kommt. Deshalb ist es so wichtig, Mülltonnen genau wie Nutztiere zu schützen.

Braunbären sind neben den Eisbären die größten Landraubtiere. Die großen Männchen können bis zu 2,50 Meter lang, 1,50 Meter hoch und über 500 Kilogramm schwer werden. Der Europäische Braunbär ist aber deutlich kleiner als seine Verwandten in Nordamerika. Ein männlicher Braunbär bei uns wiegt zwischen 135 und 150 Kilogramm, die Weibchen zwischen 80 und 120 Kilogramm. Wenn nötig, können Braunbären bis zu 50 Kilometer pro Stunde laufen.

Mehr dazu findet Ihr in unserem Artenlexikon.

Wildes Deutschland

Deutschland wird wieder wilder: Wölfe und Elche kehren zurück, Luchse streifen wieder durch unsere Wälder und bald vielleicht auch der Bär.

Für uns wäre es ein großer Gewinn, wenn der Braunbär sich wieder dauerhaft in Deutschland niederließe – aber natürlich auch eine Herausforderung, auf die man vorbereitet sein muss.

Der Beitrag Braunbär zurück in Bayern – Was tun? erschien zuerst auf WWF Blog.

Die Verbesserung der nationalen Klimaziele wird erst bei der kommenden

Die Verbesserung der nationalen Klimaziele wird erst bei der kommenden