Wilderei direkt vor unserer Haustür und niemand wird zur Verantwortung gezogen: Ein Mann aus Bayern soll einen Luchs in eine Falle gelockt, das prachtvolle Tier erschossen und anschließend den Kadaver im Wald vergraben haben. Weil weder Schuld noch Tatzeit eindeutig nachgewiesen werden konnten, wurde der Fall der Luchs-Wilderei heute im Berufungsprozess eingestellt. Aus Artenschutz-Sicht ist dieses Urteil ein großer Rückschlag.

Wilderei wird meist mit Elfenbein oder Tigerfell in Verbindung gebracht, mit Afrika und Asien – auf jeden Fall nicht mit uns. Doch auch hierzulande werden seltene Wildtiere gnadenlos gejagt, weil sie tolle Trophäen darstellen oder mitunter einfach nur als störend empfunden werden. Der aktuelle Fall zeigt das einmal mehr besonders deutlich.

Aus Mangel an Beweisen

Der Angeklagte, ein 54-jähriger Landwirt und Jäger aus dem bayerischen Lohberg, soll einen Luchs in eine 2,5 Meter lange (angebliche) Fuchsfalle gelockt haben. Zwei Zeugen gaben an, der Angeklagte hätte ihnen recht detailliert erklärt, wie es möglich sei, das scheue Tier zu fangen und zu töten. Das Landesgericht in Cham erkannte daraufhin die Schuld des Jägers und verurteilte ihn in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 3000 Euro. Der Angeklagte legte Einspruch gegen das Urteil ein. Das Verfahren wurde nun aus Mangel an Beweisen eingestellt. Wir vom WWF Deutschland hatten zuvor eine Belohnung von 20.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters ausgelobt.

Schwerer Schlag für #Artenschutz und Einsatz gegen #Wilderei: Prozess um Luchswilderei wird eingestellt https://t.co/UcH92Iue4s #luchs

— Roland Gramling (@Roland_Gramling) March 6, 2020

Luchs-Wilderei: Ein schwerer Schlag für den Artenschutz

Das Gericht verwies in seiner Begründung darauf, dass der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten” gelte. Dies sei allerdings nicht als Freispruch zu werten. Zugleich betonte der Richter in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich, dass er hoffe, von dem Prozess gehe eine entsprechende „Signalwirkung“ aus, dass Wilderei konsequent verfolgt werde.

Dieses Urteil ist aus unserer Sicht ein großer Schlag ins Gesicht für alle diejenigen, die sich gegen die Wilderei engagieren. Denn kein einziger Fall von illegaler Luchstötung in Deutschland wurde bislang aufgeklärt, geschweige denn die Täter verurteilt.

Wilderei ist eine Straftat

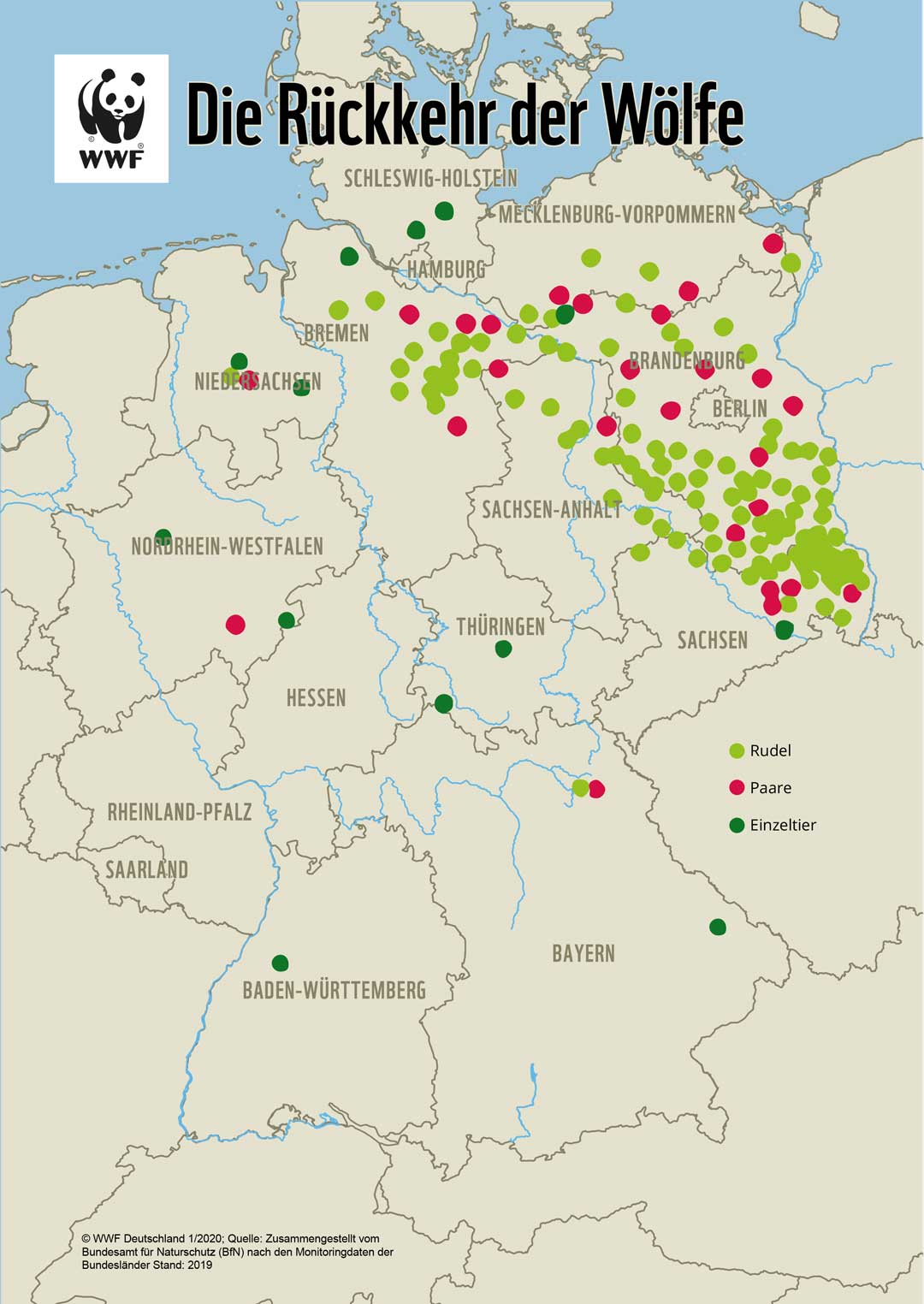

Dabei ist Wilderei hierzulande keine Seltenheit. Und vor allem stellt sie eine Straftat dar. Seit dem Jahr 2000 wurden in Deutschland mindestens 45 Wölfe und sechs Luchse illegal getötet. Bei Greifvögeln und Eulen sind die Zahlen noch viel größer. Von 2005 bis 2017 wurden bundesweit mehr als 1.188 Fälle dokumentiert. Davon betroffen waren vor allem Mäusebussarde, aber auch Rotmilane, Wanderfalken und Habichte. Auch sie wurden zumeist gefangen, vergiftet oder geschossen.

Bis zu fünf Jahre Haft

Durch die sogenannten FFH-Richtlinien sind Wildtiere wie Wolf, Luchs, Fischotter und Bär europaweit streng geschützt. Das gleiche gilt für Greifvögel und Eulen, die im im Anhang II der Vogelschutzrichtlinie geführt werden. Alle Greifvögel, aber auch Luchse und Fischotter unterliegen gleichzeitig auch dem Jagdrecht. Sie sind dort mit einer sogenannten ganzjährigen Schonzeit belegt, dürfen also das ganze Jahr nicht bejagt werden. Verstöße gegen das Bundesjagdgesetz beziehungsweise Landesjagdgesetz und können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Die Mauer des Schweigens

Leider gibt es jedoch immer wieder große Schwierigkeiten für die Ermittlungsbehörden, die entsprechenden Straftaten zu verfolgen und aufzuklären. Wilderei geschieht im Stillen und gerade bei bedrohten Arten gibt es oftmals eine Art Mauer des Schweigens, die nur schwer zu durchbrechen ist. Wir hatten gehofft, mit einer Verurteilung ein deutliches Zeichen zu erkennen, dass die Justiz entsprechende Fälle mit Nachdruck verfolgt und entsprechend bestraft. Aus unser Sicht braucht es eine Anti-Wilderei-Offensive der Behörden und eine zentrale Dokumentation und Veröffentlichung aller Artenschutzdelikte sowie ihrer Hintergründe und deren Strafverfolgung.

Das Recherchenetzwerk Correctiv hat sich auch schon einmal mit dem Thema Wilderei in Deutschland beschäftigt und einige ziemlich interessante Beiträge zusammengestellt. Schaut doch mal vorbei:

Der Beitrag Luchs-Wilderei in Bayern: Verfahren eingestellt erschien zuerst auf WWF Blog.