Kann man sich einen Wirtschaftsminister vorstellen, der sich möglichst viele Arbeitslose wünscht? Oder einen Bildungsminister, der sich für Schulschließungen stark macht? Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt, dass der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles tatsächlich mehr an der Zerstörung als an der Bewahrung der Umwelt interessiert ist. Unsere Kolleg:innen vom WWF Brasilien fordern nun die Entlassung von Salles.

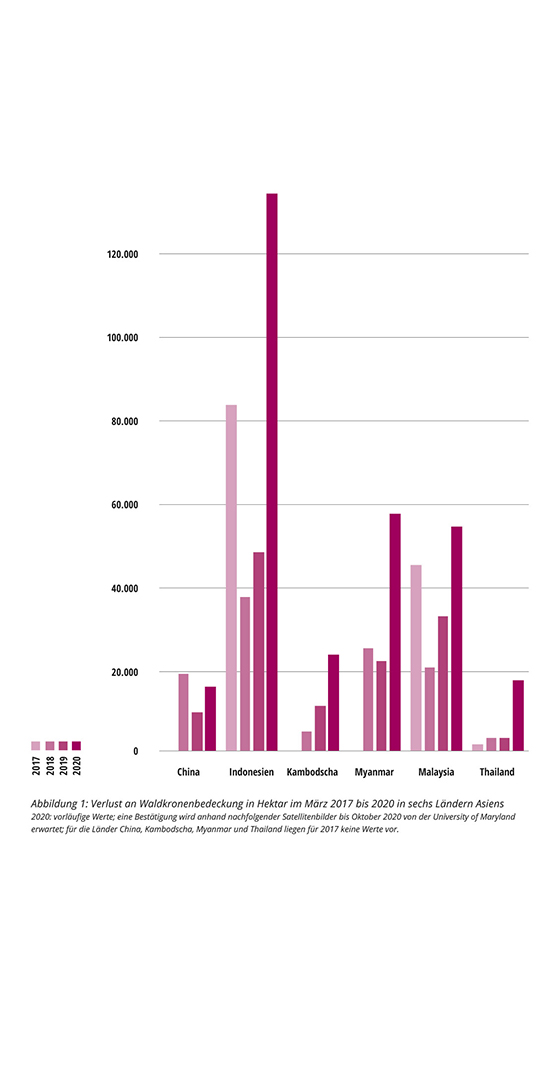

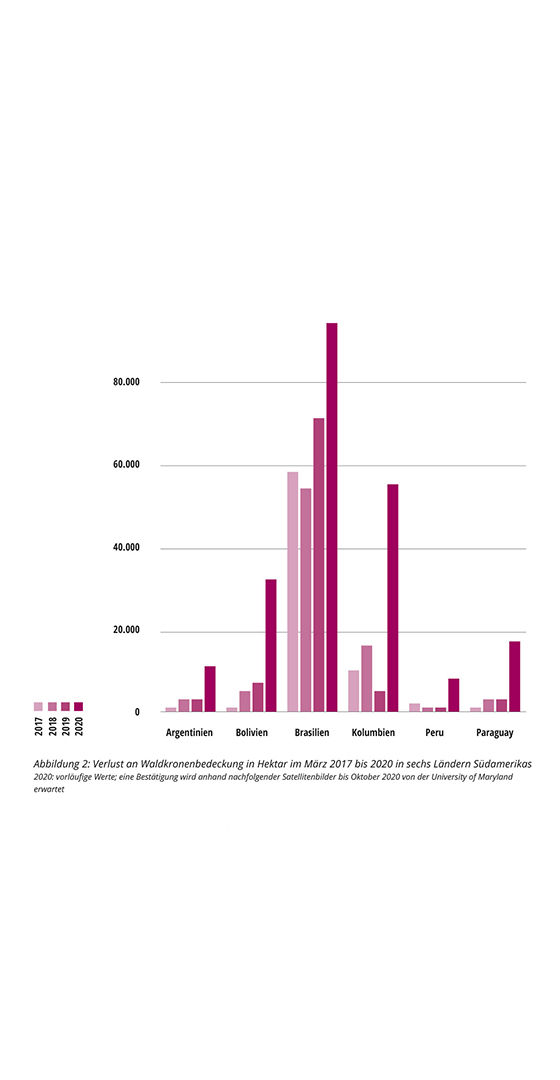

Im Jahr 2019 verlor Brasilien so viel Regenwald wie schon seit über zehn Jahren nicht mehr. In diesem Jahr wird der Verlust noch größer sein. Eine WWF-Analyse belegt, dass die Entwaldung in Brasilien während des ersten „Corona-Monats“ März um über 50 Prozent zugenommen hat im Vergleich zu den Vorjahren. Somit gingen in nur einen Monat fast 100.000 Hektar Tropenwald verloren.

Ein Umweltminister, der Entwaldung fordert

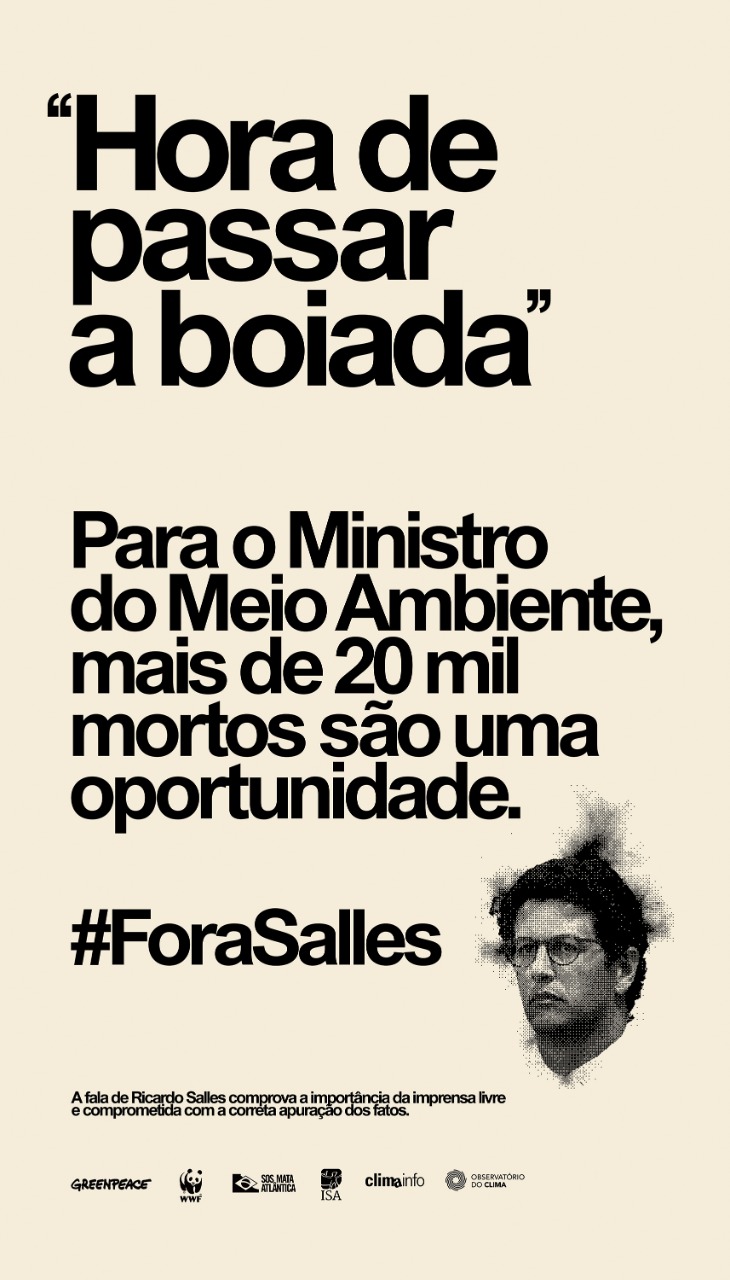

Das nun veröffentlichte Video beweist, dass die Entwaldung gewollt ist. Und auch, wie kaltschnäuzig und gewissenlos die brasilianische Regierung agiert. Salles sagt darin: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, da die Presse sich ausschließlich mit COVID-19 beschäftigt, uns das Amazonas-Thema vorzunehmen. Wir haben jetzt die Chance (…), alle die Reformen zur Deregulierung und Vereinfachung durchzuführen.“ Salles Aussagen sorgten für Protest und Fassungslosigkeit gleichzeitig. In Brasilien haben der WWF, Greenpeace und weitere Verbände nun die Entlassung Salles gefordert.

Corona bedroht Indigene Völker in Schutzgebieten

Die Veröffentlichung des Videos verdeutlicht zudem die chaotische Situation in Brasilien. Covid-19 forderte bereits mehr als 20.000 Menschenleben. Inzwischen sterben täglich fast 1000 Menschen an der Krankheit. Zudem ist das Virus schon weit in den Amazonas vorgedrungen. Besonders tragisch ist die Entwicklung innerhalb von Schutzgebieten und Indigenen Territorien. Dort nimmt zum einen die Entwaldung stark zu. Gleichzeitig dringen aktuell während der Corona-Krise immer mehr Goldgräber in den Regenwald vor. Im Land der Yanomami sind zur Zeit ca. 20.000 Goldgräber unterwegs und zerstören den Urwald, vergiften die Flüsse mit Quecksilber und bringen die Krankheiten zu den Indigenen. Der international bekannte Fotograf Sebastiao Salgado und seine Frau haben hierauf vor kurzem hingewiesen.

Helft den Salgados dabei, indigene Völker im Amazonas vor Covid-19 zu schützen!

In Deutschland erwarten wir jetzt, dass der Druck auf Brasilien erhöht wird. Deutsche und europäische Unternehmen sollten sich zu diesem Vorfall äußern und zudem dringend ihre Lieferketten überprüfen und endlich entwaldungsfrei gestalten. Insbesondere Firmen, die Soja oder andere Agrarrohstoffe aus Brasilien beziehen bzw. in ihren Lieferketten haben. Das ist eine angemessen Mindestforderung unter Handelspartnern. Diese Standards müssen auch von der Deutschen und Europäischen Politik zum Beispiel in den Freihandelsabkommen mit Mercosur oder in den Gesetzgebungsverfahren zu entwaldungsfreien Lieferketten integriert werden.

Der Beitrag Brasiliens Minister für Umweltzerstörung erschien zuerst auf WWF Blog.