Wie 18 Millionen Deutsche arbeite ich seit Corona von Zuhause und kenne die Vor- und Nachteile des Homeoffice. Den ganzen Tag in Jogginghosen rumlümmeln, zwischendurch ein Nickerchen in der Mittagspause und mehr Flexibilität, um die Kinder zu betreuen. Auf der anderen Seite: zu wenig Bewegung, mangelnde Inspirationen, fehlende Kontakte.

Aber ich sehe vor allem die Chancen, die mir das Homeoffice bietet. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch für danach. Ganz besonders sehe ich Chancen für den Klimaschutz.

Weniger Pendler bedeuten weniger CO2

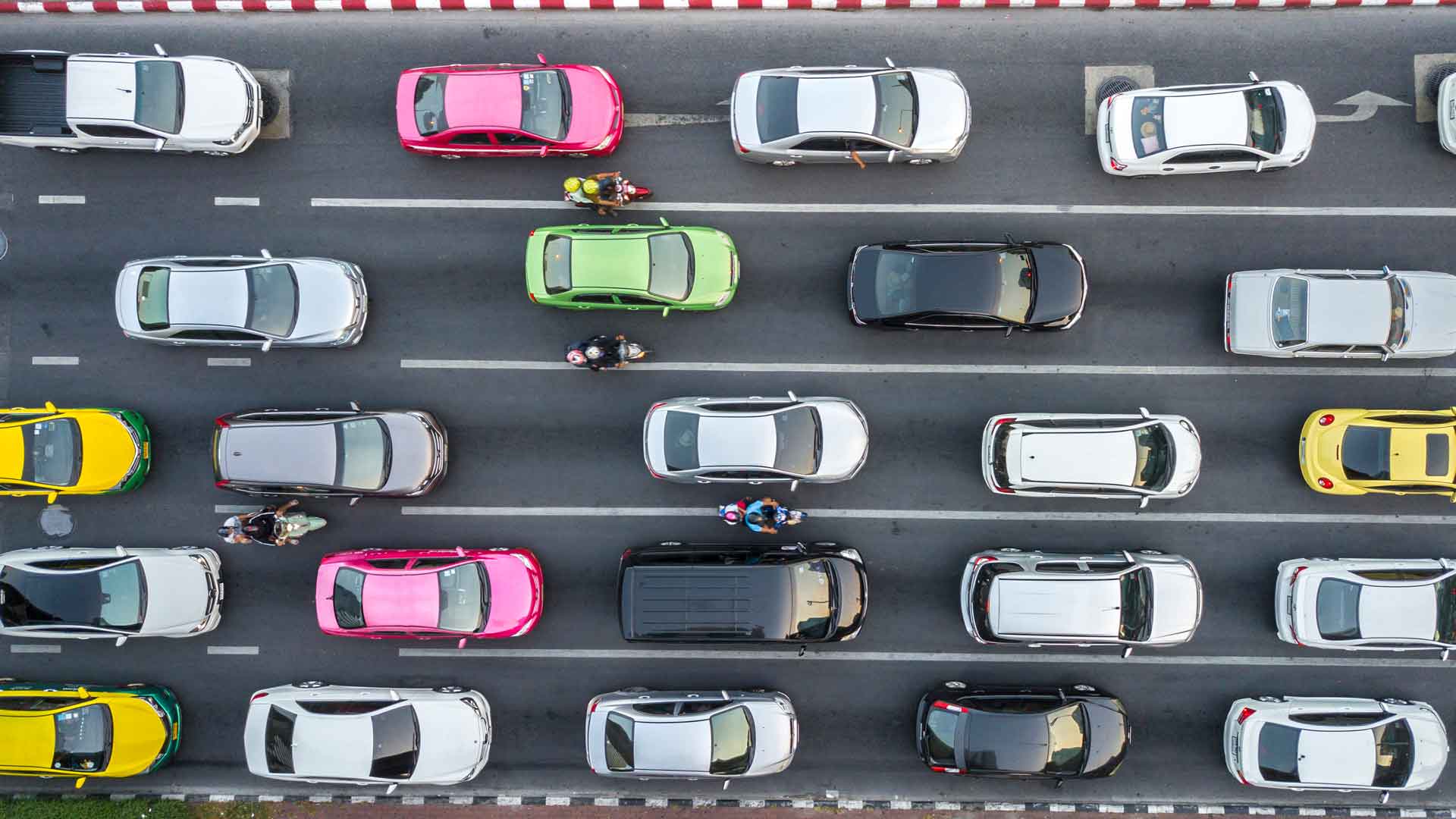

Ein Riesenvorteil sticht sofort in Auge: Das tägliche Pendeln fällt weg. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge CO2. Ich fahre zwar normalerweise mit dem Fahrrad ins Büro, aber diese Möglichkeit haben nicht alle. Besonders klimaschädlich am normalen Arbeitsalltag ist der Weg. Ca. 13 Millionen Menschen pendelten in der Zeit vor Corona täglich mit dem Auto zur Arbeit. Die Wege werden dabei immer weiter, da es in der Stadt, wo die meisten Jobs zu finden sind, immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt und die Menschen auf den Speckgürtel ausweichen.

Greenpeace hat kürzlich in einer Studie ausgerechnet, wie viel CO2 wir einsparen könnten, wenn viele Arbeitnehmer dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Lassen 40 Prozent der Arbeitnehmer an zwei Tagen in der Woche ihr Auto stehen, sinken die CO2-Emissionen um 5,4 Millionen Tonnen! Das sind vier Prozent weniger Emissionen vom gesamten jährlichen Personenverkehr in Deutschland.

Aber was können wir darüber hinaus noch tun, um im Homeoffice die Umwelt zu schonen?

Weniger und nachhaltiges Papier nutzen

Ich drucke so gut wie nie etwas aus (außer die Homeschooling-Arbeitsblätter für meinen Sohn), aber in manchen Jobs kommt man ohne gedruckte Unterlagen nicht aus.

Bei der Wahl des Papiers empfiehlt sich nicht gebleichtes Recyclingpapier, erkennbar am Siegel Blauer Engel. Der garantiert, dass ausschließlich Altpapier verwendet wurde. Nach Angaben des Bundesumweltamtes werden beim Recyceln von Altpapier über 30 Prozent der Wassermenge und etwa die Hälfte der Energie gegenüber der Herstellung von neuem Papier eingespart. Außerdem werden dadurch weniger Bäume gefällt.

Wenn man auf nicht recyceltes Papier zurückgreift, sollte man zumindest auf FSC-zertifizierte Produkte achten.

Folge uns in Social Media

Umweltbewusst drucken

Wichtig: Vor dem Drucken überlegen, ob man das wirklich braucht und ob das Gedruckte repräsentativ sein muss. Manchmal reicht auch Schmierpapier oder die Rückseite von veralteten Ausdrucken. Es muss auch nicht immer ein Hochglanz-Farbdruck sein – meistens genügen die Graustufen. Und am besten setzt man in den Druckeinstellungen das Häkchen bei “doppelseitiges Drucken” — dann muss man nur in Einzelfällen nochmal nachjustieren, wenn es doch einseitig sein soll.

Um das nachhaltige Drucken zu vereinfachen, gibt es Programme, die verhindern, dass unnötige Abschnitte gedruckt werden. Mit Tools wie Green Cloud Printer kann man Bereiche oder Seiten, die nicht gedruckt werden sollen, einfach auswählen, ebenso wie die Tintensparoptionen. Das schont Umwelt und Geldbeutel.

Auch bei der Wahl der Druckerfarbe kann man einiges für die Umwelt tun: Einige herkömmliche Druckerfarben enthalten Mineralöl. Mittlerweile gibt es jedoch für viele Druckermodelle Alternativen, die beispielsweise auf Pflanzenbasis zurückgreifen. Viele Online-Shops bieten außerdem Refill-Patronen, die Müll und Kosten einsparen.

Im Internet Energie sparen

Den meisten von uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie viel Energie wir täglich im Netz verbrauchen. Das Internet ist ein Megastromfresser! Riesige Serverfarmen müssen gekühlt werden. Daten, die in der Cloud hängen, ziehen ständig Strom. Wäre die digitale Welt ein Land, dann würde sie beim Stromverbrauch an sechster Stelle stehen!

Die französische Non-Profit-Organisation The Shift Project schätzt, dass der gesamte Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik 3,7 Prozent aller Treibhausgasemissionen verursacht — und damit mehr als doppelt so viel wie die zivile Luftfahrt. Mit der Browsererweiterung Carbonanalyser von The Shift Project kann man den Klimafußabdruck seiner Internetaktivitäten messen.

Was kann ich also tun, um den Energieverbrauch beim Mailen und Surfen zu verringern? Die Dateien immer nur an einem Ort speichern und auch nur so lange, wie sie gebraucht werden. Komprimierte Dateien verschicken und die Anzahl der E‑Mails und Suchanfragen geringhalten. E‑Mail-Postfächer und Cloud-Speicher regelmäßig ausmisten. Zu einem grünen E‑Mail-Provider wechseln wie z.B. Posteo oder Mailbox.org. Bei Videokonferenzen ab und zu das Bild ausschalten. Videos bei geringer Auflösung streamen. Und das Wichtigste: Regelmäßig abschalten und raus aus der digitalen Welt!

Grüne Suchmaschinen nutzen

Eine Alternative zu den normalen Suchmaschinen ist die Panda Search. Bei der WWF-eigenen Suchmaschine werden die Werbeeinahmen zur Hälfte an WWF-Projekte gespendet. Hier kann man sich die Suche als App oder Browserversion einrichten: https://www.wwf.de/aktuell/suchen-und-gutes-tun

Auch gut, um die Umweltsünde Internet zumindest ein bisschen wieder gut zu machen: die grüne Suchmaschine Ecosia. Für jede Suchanfrage spendet Ecosia Geld an Wiederaufforstungsprogramme. Für 45 Suchanfragen wird ein Baum gepflanzt. Bereits letztes Jahr im Sommer wurde die Marke von 100 Millionen Bäume überschritten.

Geräte richtig ausschalten

Eine der größten Energieverschwendungen sind Geräte im Standby-Modus. In einem durchschnittlichen deutschen 3‑Personen-Haushalt werden pro Jahr bis zu 200 Kilowattstunden durch Geräte im Standby-Modus verbraucht. Das ergibt bei einem Strompreis von 0,30 Euro pro Kilowattstunde schnell 60 Euro mehr im Jahr!

Eine Lösung, die das Abschalten mehrerer Geräte bequemer macht, sind Steckdosenleisten mit Abschaltautomatik. Praktisch sind auch sogenannte Master-Slave-Steckdosen für Gerätegruppen.

Was für die Geräte gilt, lässt sich auch für andere Bereiche übertragen: Also öfter mal Licht und Handy aus und ab in den Wald oder Park für einen Digital-Detox-Spaziergang.

Energiesparlampen oder LEDs verwenden

Auch bei der Beleuchtung lässt sich eine Menge Strom sparen. Zehn Prozent der Stromkosten fallen auf diesen Bereich zurück.

Good News: Im Vergleich zur alten Glühbirne verbrauchen sowohl LEDs als auch Energiesparlampen bis zu 80 Prozent weniger Strom! Der technische Fortschritt spielt hier ausnahmsweise der Umwelt in die Hände.

Da LED-Lampen die längste Haltbarkeit haben, am wenigsten Strom für die gleiche Lichtausbeute benötigen und kein Quecksilber enthalten, sind sie die umwelt- und klimafreundlichste Wahl — noch vor den Energiesparlampen. Laut Ökotest belasten sie die Umwelt etwa drei bis fünfmal weniger als beispielsweise Halogenlampen.

Also gleich ran an die Birnen und austauschen! Weitere Tipps zum Stromsparen haben wir hier zusammengetragen: https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/energie-spartipps/strom-sparen

Ökostrom beziehen

Was nützt das ganze Energiesparen, wenn man seinen Strom aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas oder Erdöl bezieht?! Wer noch keinen Ökostrom hat, sollte spätestens jetzt über einen Wechsel nachdenken. Achtet dabei auf Ökostrom-Anbieter, die aktiv zur Energiewende und zum Kohleausstieg beitragen. Der Wechsel zu Ökostrom dauert im Internet keine zehn Minuten. Geringer Aufwand, großer Nutzen! Trotzdem bezieht nur jeder vierte Haushalt in Deutschland Ökostrom.

Bei Einigen ist es die Unwissenheit, bei Anderen nur Bequemlichkeit. Um den richtigen Anbieter zu finden, kann man sich an den Labels “ok-power” und “Grüner Strom Label” orientieren. Für den Wechsel des Stromanbieters ist auch folgende Seite hilfreich: https://utopia.de/ratgeber/umstieg-oekostrom-anbieter/

Richtig heizen und lüften

Ein riesiger Hebel, um Energie zu sparen, ist das richtige Heizen. Bis zu 75 Prozent unseres Energiebedarfs und 60 Prozent des CO2-Ausstoßes im Haushalt werden durchs Heizen verursacht. Richtig Heizen kann also viel klimafreundlicher sein als Stromsparen. Und ein paar Grad Lufttemperatur mehr oder weniger können einen großen Unterschied im Energieverbrauch machen.

Für richtiges Heizen helfen schon einfache Maßnahmen: Fenster und Türen abdichten, Heizkörper isolieren, Heizung richtig einstellen und Thermostate verwenden. Wenn die Temperatur nur um 1 Grad gesenkt wird, spart das rund 6 Prozent Energie.

Übrigens: Die ideale Raumtemperatur liegt zwischen 20 und 22 Grad, im Schlafzimmer weniger. Also am besten Mal mit einem Raumthermometer nachmessen.

Wichtig für die Konzentration und fürs Klima ist auch das richtige Lüften. Hier lautet die Devise: Stoßlüften statt dauerhaftes Kipplüften. 3–4 Mal am Tag kann man die Fenster komplett für 5–10 Minuten öffnen, um frische Luft und Sauerstoff reinzulassen.

Leitungswasser statt Plastikflaschen

Durch die Homeoffice-Homeschooling-Doppelbelastung fällt es mir im Moment schwer, mich gesund und klimabewusst zu ernähren. Aber schon einfache Maßnahmen können in Sachen Klimabilanz viel bewirken:

- Leitungswasser trinken statt Plastikflaschen kaufen (wer Sprudel mag – ich nutze seit Jahren einen Sodastream)

- Für den Koffein-Kick zwischendurch: beim Kaffee auf Fair Trade und Bio achten (wie bei allen Lebensmitteln ) und Kaffeekapseln abschaffen (Plastikmüll vermeiden!)

- Einfache Gerichte mit frischen, saisonalen Lebensmitteln kochen statt to-go-Essen mit unnötigen Plastikverpackungen kaufen

- Generell: weniger tierische Produkte und Fertigprodukte konsumieren

- Wenn möglich: auf dem Markt oder in lokalen Geschäften einkaufen und Tüten sowie unnötige Verpackungen vermeiden

Alles im grünen Bereich

Natürlich könnte ich jetzt noch hunderte Nachhaltigkeitstipps geben, aber das würde vielleicht zu Überforderung und Blockaden führen. Nach dem Motto: Wenn ich das Gefühl habe, eh nicht alles richtig machen zu können, fange ich gar nicht erst an… Also entspannt euch, es muss nicht gleich perfekt sein! Wichtig ist, überhaupt irgendwo anzufangen und ein Umweltbewusstsein zu entwickeln. Wenn ihr den Check machen wollt, wo ihr in Sachen Klimaschutz steht, dann empfehle ich unseren Klimarechner!

Und ansonsten: Frohes Homeoffice und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Büro!

Der Beitrag Tipps für umweltfreundliches Arbeiten zuhause: So wird das Homeoffice nachhaltig erschien zuerst auf WWF Blog.

). Zum Glück hat Sohnemann Spaß an Upcycling-Projekten und verwertet die Verpackungsreste und anderes Ausrangiertes zum Schluss als Kunstwerk.

). Zum Glück hat Sohnemann Spaß an Upcycling-Projekten und verwertet die Verpackungsreste und anderes Ausrangiertes zum Schluss als Kunstwerk.