Wenn ich über Haie spreche, merke ich oft, dass viele Menschen automatisch Bilder im Kopf haben. Meist stellen sie sich große, grimmige, graue Raubfische vor, die an Korallenriffen auf Jagd gehen. Die meisten wissen nicht, dass wir auch Haie bei uns in den deutschen Meeresgebieten haben. Und sie meistens ganz anders aussehen.

Haie und ihre engen Verwandten, die Rochen, kommen weltweit in nahezu allen Meereslebensräumen vor — von den Tropen bis in die Polargebiete, von seichten Mangrovengebieten bis in die Tiefsee. Die Süßwasserstechrochen Südamerikas oder der Gangeshai sind Bewohner tropischer Flüsse. Sie können gar nicht im Meer leben.

Folge uns in Social Media

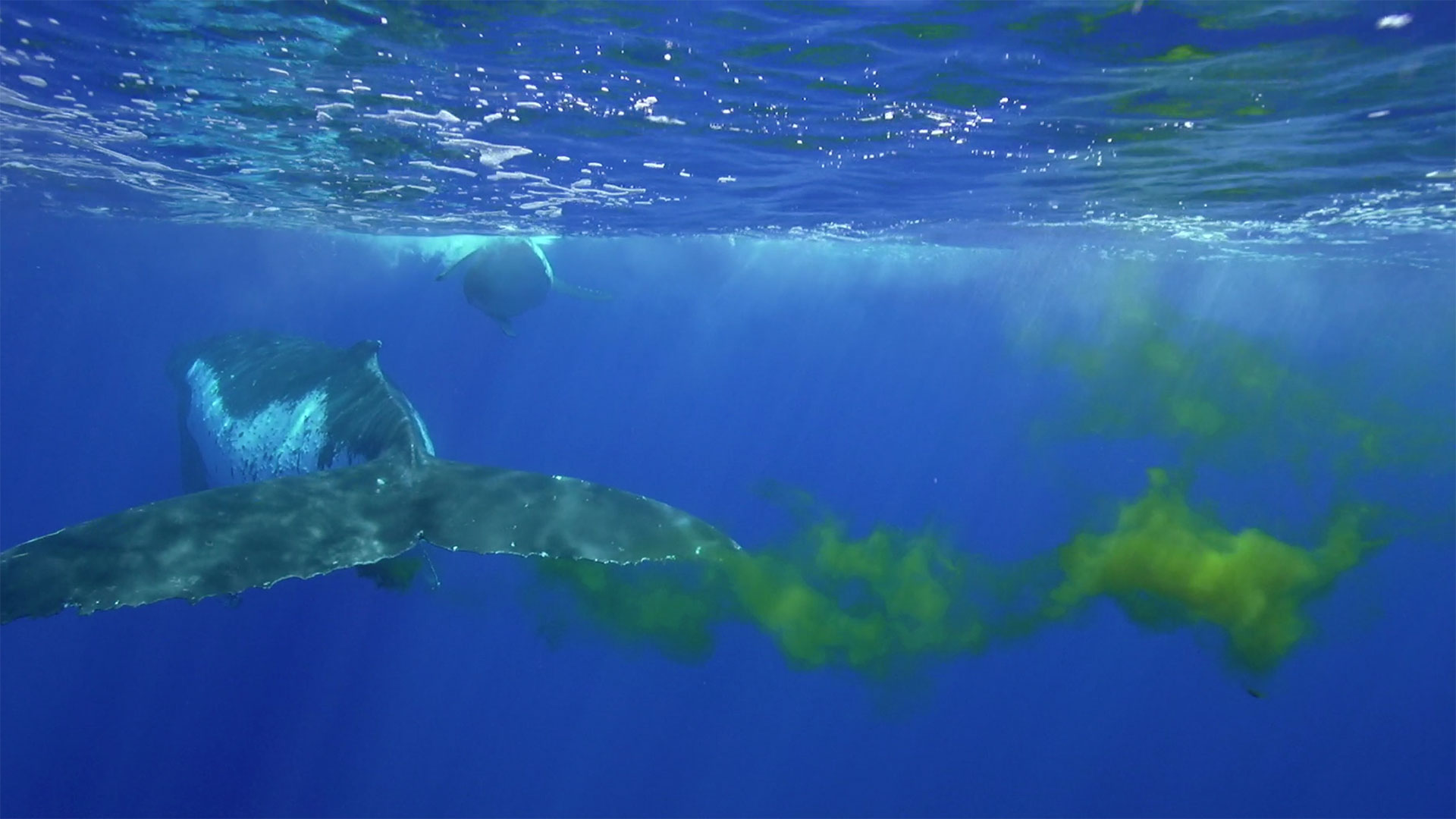

Die weltweit über 1200 Arten von Haien und Rochen haben sich im Laufe ihrer 450 Millionen Jahre andauernden Entwicklungsgeschichte an viele unterschiedliche Lebensweisen angepasst. Allein ihre Körpergrößen variieren vom Zwergdornhai mit seinen 15 Zentimetern bis zum fast 20 Meter langen Walhai.

Es waren mal 18 Arten

Eine Studie der Universität Hamburg, belegte im Jahr 2017 das historische Vorkommen von 18 Arten von Haien und Rochen in den deutschen Meeresgebieten der Nord- und Ostsee. Vier Hai- und sechs Rochenarten gelten davon als heimisch. Die meisten kommen regelmäßig nur in der Nordsee vor.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Das Erstaunlichste an den Ergebnissen der Studie ist vor allem, dass alte Literatur und wissenschaftliche Museumssammlungen zeigen, dass einige Hai- und Rochenarten bei uns früher wesentlich häufiger vorkamen. Sie waren teils sehr häufig in der Nordsee bis ins Wattenmeer zu finden.

Hai und Rochen stark zurückgegangen

Leider sind die ursprünglich häufigen Hai- und Rochenarten seit den 1950er Jahren in der gesamten Nordsee stark zurückgegangen. Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt in der Fischerei: Der Verzehr von Hai- und Rochenfleisch war früher an den Küsten weit verbreitet. Es galt als Arme-Leute-Essen. Aber auch heute wird dies immer noch manchmal angeboten. Beispielsweise in Form von „Schillerlocken“. So mussten bereits zwei heimische Rochenarten für ausgestorben erklärt werden (Glattrochen und Stechrochen).

“Neue” Haie in der deutschen Nordsee

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Seit dieser Bestandsaufnahme sind zwei weitere Haiarten hinzugekommen. Der Blauhai konnte nun bereits zweimal nachgewiesen werden, allerdings leider nur durch Totfunde. Der Fuchshai wurde zum ersten Mal im Sommer 2019 zwischen Borkum und Helgoland sogar in Aktion gefilmt. Überraschend ist das Vorkommen dieser beiden Hochseearten bei uns nicht, denn sie sind in anderen Teilen der Nordsee bis ins Skagerrak und Kattegat seit langem als Sommergäste und Durchzügler bekannt. Bei uns worden sie aber noch nie nachgewiesen.

Wieder da: Riesenhaie in der Nordsee

Auch manche die wir lange nicht gesehen haben, sind wieder beobachtet worden. Darunter Riesenhaie — mit bis zu zehn Metern Länge und vier Tonnen Körpergewicht die zweitgrößten Fische überhaupt. So wurden 2016 mehrere Riesenhaie in der deutschen Nordsee gesichtet, zuletzt war dies 1984 der Fall. Ein Weißgefleckter Glatthai konnte Anfang 2019 auf Borkum aus einer misslichen Lage befreit werden. Ein Nagelrochen wurde im Sommer 2020 im Wattenmeer bei Baltrum von Wattwanderern entdeckt.

Die seltenen Hundshaie — Kinderstube Nordsee?

Weiter draußen, südwestlich von Helgoland, gibt es sogar regelmäßig Hundshaie. Die bis zu knapp zwei Meter großen, bei uns stark gefährdeten Haie legen jedes Jahr weite Wanderungen zurück. Sie kommen im Frühjahr zu uns und verlassen die Nordsee zum Herbst wieder. Das Thünen-Institut in Bremerhaven arbeitet dazu in einem Forschungsprojekt, in dem Hundshaie mit Satellitensendern versehen werden, die ihre Wanderrouten aufzeichnen. Wir sind gespannt welche neuen Erkenntnisse dieses Projekt liefern wird, denn manches deutet darauf hin, dass die Tiere sogar in der Nordsee ihre Jungen bekommen!

Haie brauchen Schutz

Haie vermehren sich aufgrund ihrer Biologie nur langsam. Sie werden erst spät geschlechtsreif und bekommen nur wenige Jungtiere. Dafür brauchen sie Schutzräume. Die jungen Hundshaie aber auch Elterntiere in der Nordsee und auf ihren Wanderwegen vor der Fischerei zu schützen, könnte essenziell für ihre Population sein.

Schutzgebiete helfen!

Besonders das Natura 2000-Schutzgebiet „Borkum-Riffgrund“ nördlich von Borkum ist dabei für den Hundshai entscheidend. Aber auch die anderen Meeresschutzgebiete der deutschen Nordsee, vor allem das Schutzgebiet Doggerbank in der zentralen Nordsee, spielen eine wichtige Rolle beim Erhalt der Populationen anderer Haie und Rochen. Fischerei, insbesondere mit bodenberührendem Fanggerät, muss von mindestens der Hälfte der Schutzgebietsfläche ausgeschlossen sein. Nur so kann ein echter Rückzugsraum für die Tiere entstehen.

Fazit: Durch wirkungsvolle fischereiliche Maßnahmen und große Null-Nutzungszonen in den Schutzgebieten können bei uns selten vorkommende Hai- und Rochenarten wieder häufiger werden. Und auch das Wattenmeer zurückerobern.

Keine Panik!

Wer sich jetzt alarmiert fühlt und sich fragt, was das für den nächsten Nordseeurlaub bedeutet, braucht jetzt aber keine Angst zu bekommen! Denn bis auf den planktonfiltrierenden Riesenhai, sind alle Arten eher klein. Und kommen meist weiter von der Küste entfernt vor.

Sie sind zudem so selten, dass die Wahrscheinlichkeit, ihnen beim Baden zu begegnen, sehr klein ist. Ein Hai hätte außerdem bei einer Begegnung sicherlich mehr Angst und würde das Weite suchen! In nordeuropäischen Gewässern ist noch nie ein Vorfall zwischen Haien und Menschen verzeichnet worden.

Der Beitrag Haie und Rochen in der Nordsee erschien zuerst auf WWF Blog.

Heike Vesper:

Heike Vesper: