„Haie haben keine Lobby!“ So hieß es noch vor 25 Jahren, als sich die ersten Haischutz-Organisationen Mitte der 1990er Jahre in Europa bildeten. Damals war das wirklich so und ich war eine von den wenigen, die sich für die geheimnisvollen Meeresbewohner interessierte und sich ihretwegen für ein Studium der Meeresbiologie entschied.

Über den wichtigen Imagewandel der gefürchteten Raubfische

Es waren häufig Meeresbiolog:innen, die an Haien forschten, aber auch andere Meeresnutzer:innen, die ihnen auf und im Wasser begegneten, die Vereine und Gruppen zu bilden begannen. Wir alle wollten dem starken Anstieg der Hai-Fischereien rund um den Globus nicht mehr untätig zusehen. Und so schlossen wir uns zusammen, um das Problem in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber was man nicht liebt, das schützt man nicht. Und Haie hatten einen schlechten Ruf.

Hai-Fischerei: Unbemerkt und unreguliert

Die Überfischung von Fischbeständen erlangte bereits Anfang der 1990er Jahre viel unrühmliche Aufmerksamkeit. Trotz aller Anzeichen wurde häufig zu spät reagiert und ganze Küstengemeinden verloren ihre Lebensgrundlage. Wie zum Beispiel beim Zusammenbruch der Kabeljau-Fischerei auf den Great Banks, ein Bestand der sich bis heute nicht erholt hat.

Die spätestens seit den 1980er Jahren ebenfalls zunehmenden Fischereien auf Knorpelfische – das sind Haie und ihre engen Verwandten, die Rochen sowie Seekatzen – wuchsen dagegen unbemerkt und unreguliert immer weiter – vor allem als „uninteressanter“ Beifang.

Nicht, dass es zuvor keine Fischereien auf Haie und Rochen gab. Auch historisch wurden schon ihre Bestände für ihr Fleisch, Knorpel, Häute und Öl ausgebeutet. Ganz besonders bei uns im Nordatlantik, wo der Dornhai bereits in den 1950er Jahren in großen Mengen angelandet wurde. Aber der Umfang war in vielen anderen Regionen der Welt zuvor noch relativ gering, diente oft der lokalen Versorgung und erreichte erst mit der Globalisierung einen ausufernden weltweiten Handel.

Verhängnisvolle Flossen

Vor allem die Flossen dieser urtümlichen Fische wurden immer begehrter, denn die Haiflossensuppe fand in Asien reißenden Absatz. Das ursprünglich nur zu seltenen Festtagen am chinesischen Kaiserhof servierte Gericht, fand immer mehr Gefallen in einer zunehmend breiteren und wohlständigen Mittelschicht, die damit ihren Status zum Ausdruck brachte. Haiflossensuppe zum Hochzeitbankett – wer sich das leisten konnte, der hatte es geschafft! Ähnlich wie bei uns Beluga-Kaviar das Nonplusultra der Reichen ist.

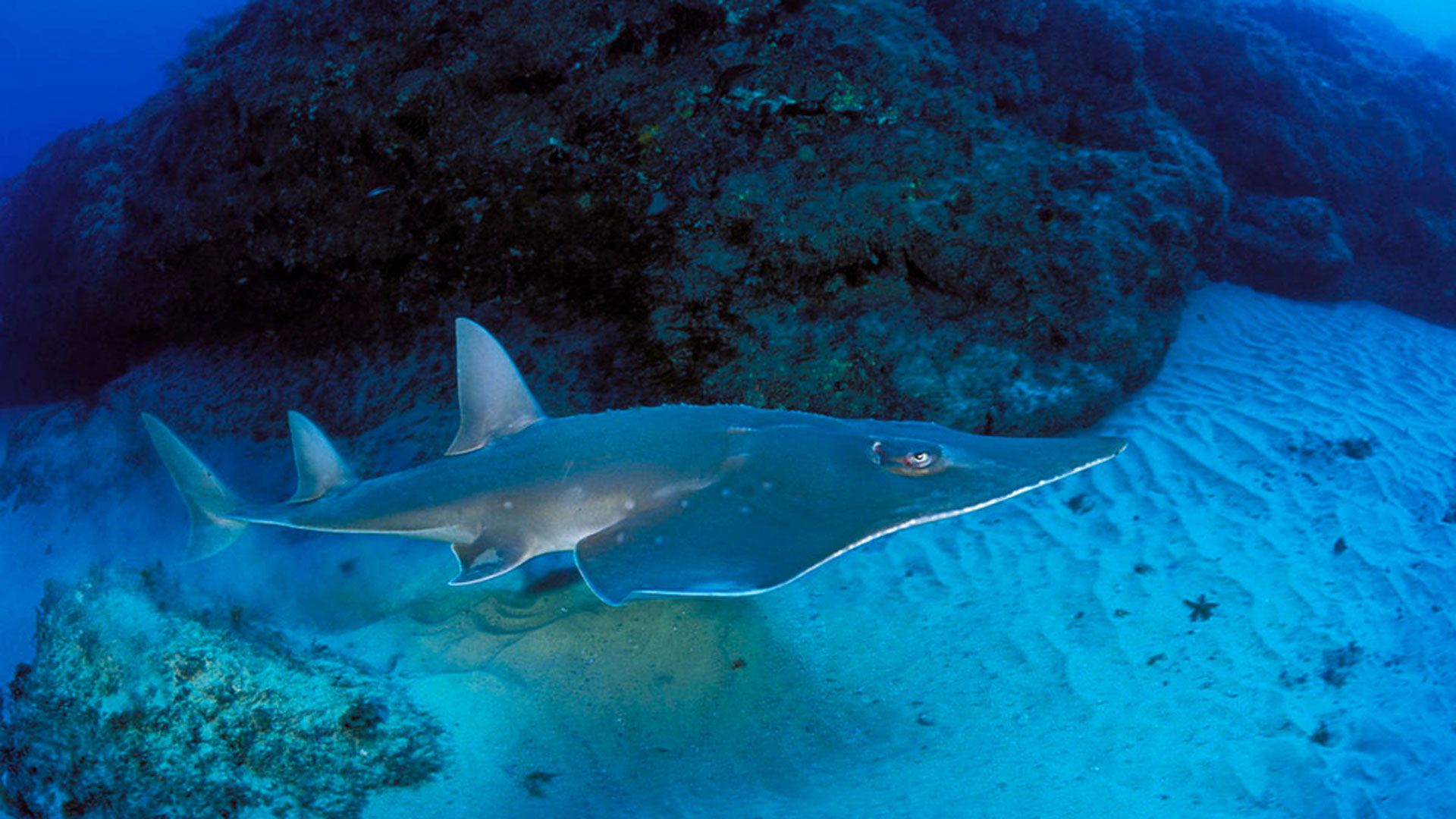

Dieser Nachfrage nachzukommen, machte Haie und auch haiartige Rochenarten wie die Geigenrochen noch mehr zur begehrten und lukrativen „Ressource“.

„Nur ein toter Hai ist ein guter Hai“

Einen besonders schwerwiegenden Anteil am schlechten Image der Haie hatte der Hollywood-Blockbuster „Der Weiße Hai“. Steven Spielbergs filmische Umsetzung des Horror-Bestsellers von Peter Benchley richtete enormen Schaden an den Populationen des namensgebenden Weißen Hais an. Sportangler schwärmten aus und erlegten so viele Weiße Haie wie sie konnten. Sowie alle anderen großen Haie, die an ihre Haken gingen. Ein wahrer Killersport war geboren. Der Autor selbst bereute später, dass sein Buch einen solchen Effekt hatte. Er fing an, sich mit der Biologie und dem Verhalten der Haie zu beschäftigen, tauchte mit ihnen und wurde selbst noch ein aktiver Haischützer und Befürworter.

Wissen schafft Wandel

Heutige Umfragen über Haie und ihren Ruf zeigen, dass sich ihr Image deutlich gewandelt hat. Unzählige Naturdokumentationen sind seit den 1990er Jahren entstanden, die in atemberaubenden Bildern die Vielfalt und Faszination dieser zuvor ungeliebten Fische zeigen (BBC’s Blue Planet, Irlands wilder Atlantik, Phantome der Tiefsee, Haie Eiskalt).

Viele werden zu wahren Fans von Haien und Rochen, wenn sie erfahren, wie besonders ihre Biologie ist und in welcher Formenfülle sie in unseren Meeren vertreten sind.

Die zuvor nur in wenigen Ländern und im geringen Umfang betriebene biologische Hai- und Rochenforschung hat ihr Schattendasein mittlerweile vollständig verlassen und ist heute sehr vielfältig. Sie wird weltweit betrieben und liefert immer neue und zuvor undenkbare Erkenntnisse (das Alter der Grönlandhaie, leuchtende Haie, White Shark Café und vieles mehr).

Vor allem der Erkenntnisgewinn zu ihren immens wichtigen Rollen im ökologischen Gefüge und den Nahrungsnetzen zeigt immer deutlicher, dass wir ohne sie keine gesunden Meere erhalten können.

Verbündete der Verfemten

Unlängst ist bekannt, dass Haie lebend bei Weitem mehr wert sind als tot. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Haie und Rochen für den Ökotourismus Goldgruben sind und eine echte Alternative zum Fischfang für viele Küstengemeinden.

Für Taucher:innen spielen Haie und Rochen oft die Hauptrollen in ihren Tauchabenteuern in den entlegensten Ecken der Welt. Zumindest dort, wo sie noch zu sehen sind. (Siehe unser Tauchguide für verantwortungsvolle Touren mit Haien und Rochen).

So hat sich ein großes Heer an Verbündeten und Fürsprechern gebildet, die sich mit viel Herzblut für sie einsetzen, sich über Citizen-Science-Projekte an Forschung beteiligen und über Social-Media-Kanäle ihre Begegnungen mit ihnen der Welt mitteilen.

Auf Facebook und YouTube sind daher nicht mehr nur Filme und Bilder zu sehen, wie gestrandete Wale und Delfine gerettet werden, nein, auch für Haie und Rochen strömen Menschen herbei, um sie wieder in ihr Element zu bringen und sie vor dem Tod zu retten. Wer hätte das gedacht!

Kommt der Imagewandel der Haie zu spät?

Trotz des Wandels im Ansehen der Haie, läuft uns die Zeit davon. Noch immer werden sie zu oft im Fischereimanagement nicht genügend einbezogen und erst geschützt, wenn sie bereits stark bedroht sind. Und selbst das nicht immer. Dass sie besonders in Entwicklungsländern eine wichtige Rolle in der Ernährung der Küstenbevölkerung spielen, ist unbestritten. Aber vor allem die industrielle Fischerei plündert die Meere auch in diesen Regionen weit über das Maß der Nachhaltigkeit hinaus.

Es ist wohl an der Zeit, dass Haie und Rochen nicht mehr nur als Fischereiressource betrachtet werden können. Sie müssen auch einen Platz als Wildtiere in unseren Meeren haben dürfen! Denn letztlich sind sie auch die faszinierenden, geheimnisvollen und schönen Raubtiere, die wir benötigen, um uns daran zu erinnern, dass nicht alles zahm und gebändigt, entwickelt und gemanagt sein muss.

Haie sind von Horrorgestalten zu Botschaftern der Meere geworden. Und das Einzige, was wir von ihnen befürchten müssen, ist, dass sie aussterben. Dies müssen wir mit aller Macht versuchen, zu verhindern!

Der Beitrag Haie und ihr Imagewandel — Die coolen Fische! erschien zuerst auf WWF Blog.