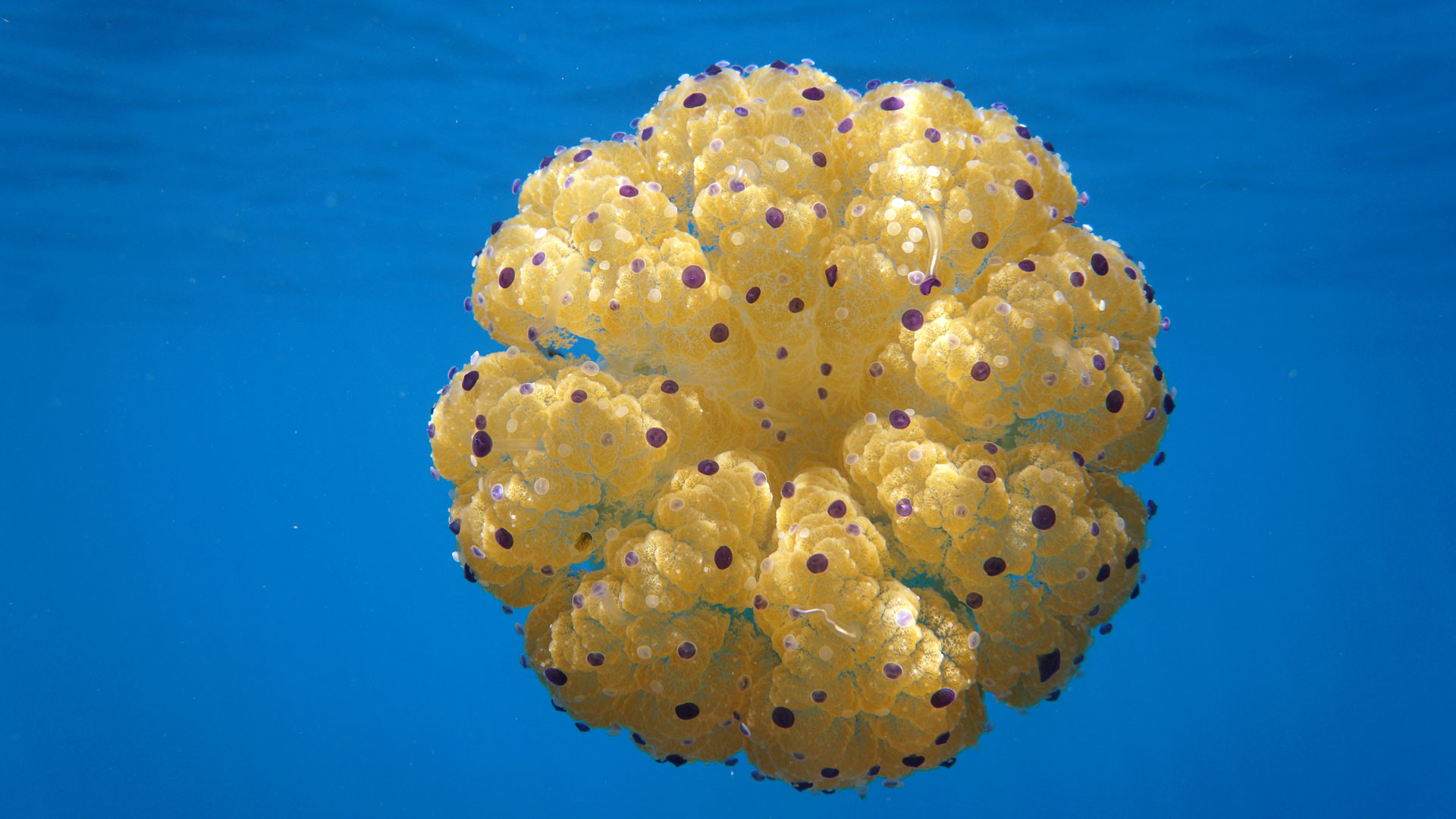

Letzte Woche sorgten mehrere Riesenquallen für Aufregung, die an Mallorcas Stränden gesichtet wurden. Gleich zur Entwarnung: Obwohl sie 40 Kilogramm schwer werden kann, ist diese Quallenart wie viele andere auch für den Menschen harmlos. Was ich aber schade finde: Dass Quallen oft so einen Horror hervorrufen. Dabei gehören sie zu den ältesten und ursprünglichsten Lebewesen der Erde mit vielen faszinierenden Eigenschaften! Warum brennen ihre Berührungen? Wie gefährlich sind Quallen? Weshalb kommt es zur Quallenplage? Und was sind das überhaupt für merkwürdige Wesen?

Ohne Hirn, Herz und Knochen

Quallen bestehen zu 99 Prozent aus Wasser, haben kein Gehirn, kein Herz, kein Blut und keine Knochen. Sie setzen sich aus nur drei Schichten zusammen: Der Außenhaut, einer gallertartigen Glibbermasse als elastische Zwischenschicht — im Englischen heißen sie deshalb Jellyfish — und einer inneren Schicht mit Hohlraum als Magen.

Überlebenskünstler

Quallen besitzen ein Netz aus Nervenzellen und nehmen Reize wie zum Beispiel Licht oder Schwere durch Sinneszellen in ihrer äußeren Hautschicht wahr. Zwar fehlt ein zentrales Gehirn, das diese Wahrnehmungen verarbeiten kann. Doch bestimmte Reize führen automatisch zu bestimmten Reaktionen. So können sie gezielt jagen, Feinde abwehren und sich paaren. Gerade weil sie so einfach gebaut und dazu recht anspruchslos sind, können sich Quallen gut an Veränderungen ihrer Umwelt anpassen.

Warum brennt die Berührung der Qualle?

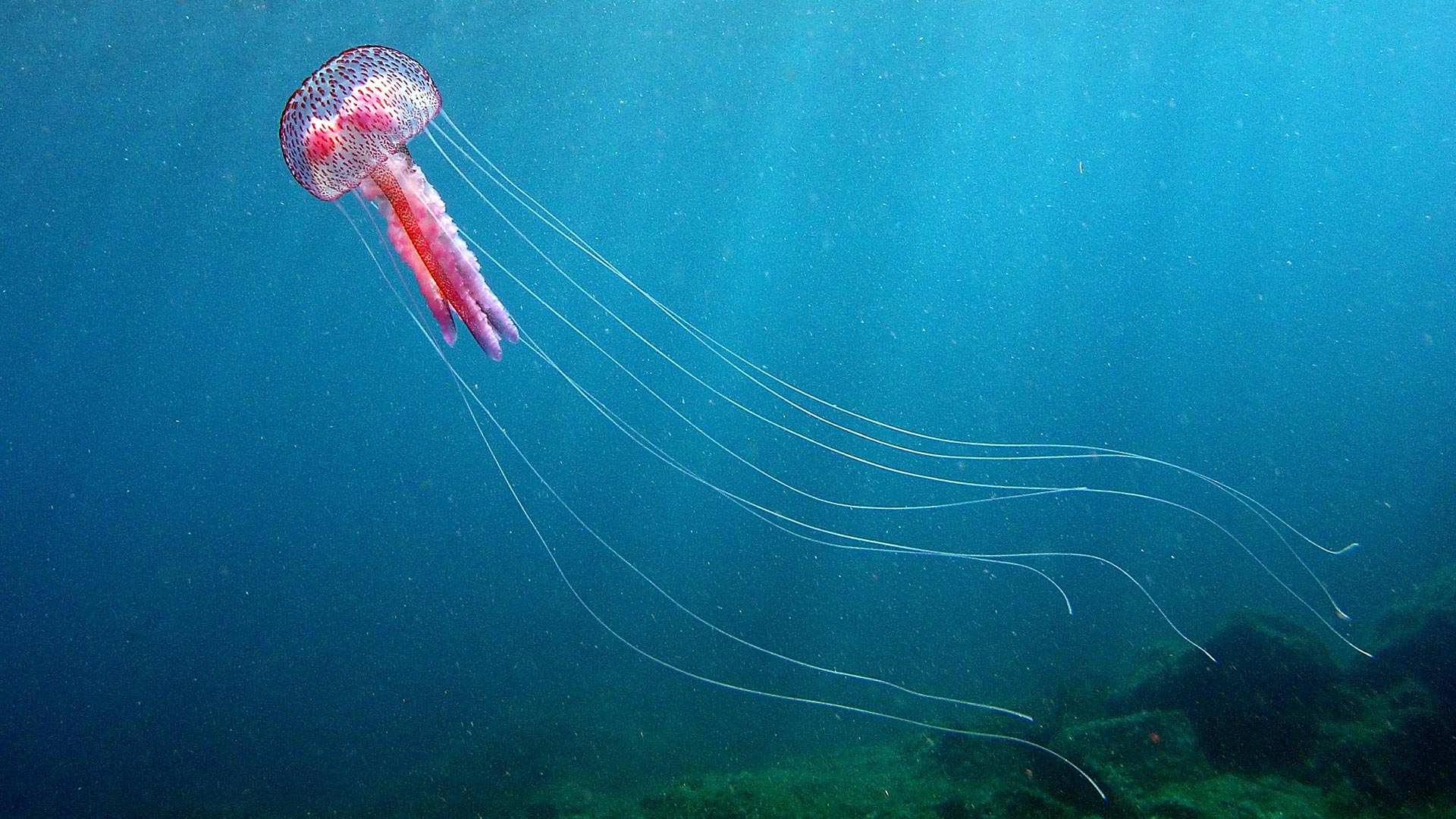

Obwohl so ursprünglich und einfach gebaut, haben Quallen und ihre Schwestern die Korallen und Seeanemonen eine hochkomplizierte Wunderwaffe von ihrem Vorfahren geerbt: Giftharpunen! Diese sind in Nesselkapseln aufgewickelt, die bei Berührung explodieren und die Harpunen an Fäden herausschleudern. Die Fangarme der Quallen sind mit tausenden dieser Nesselzellen besetzt. Oft sind die Fäden hohl und enthalten Gift, welches dann die Beute der Medusen — Krebstiere, Larven und kleine Fische — lähmt oder tötet. Ob eine Qualle für den Menschen gefährlich werden kann, hängt davon ab, ob die Harpunen genug Wucht haben, die menschlichen Hautzellen zu durchstoßen und welches Gift die Quallenart benutzt. Für Menschen ist es selten tödlich, löst aber häufig Juckreiz und Brennen aus.

Stechen auch tote Quallen?

Die Tentakel von Quallen können sehr kurz, aber auch bis zu 20 Meter lang sein und noch bei toten Quallen brennen. Ebenso wenn sie vom Körper abgetrennt im Meer treiben. Man spricht dabei tatsächlich von einem Quallenstich.

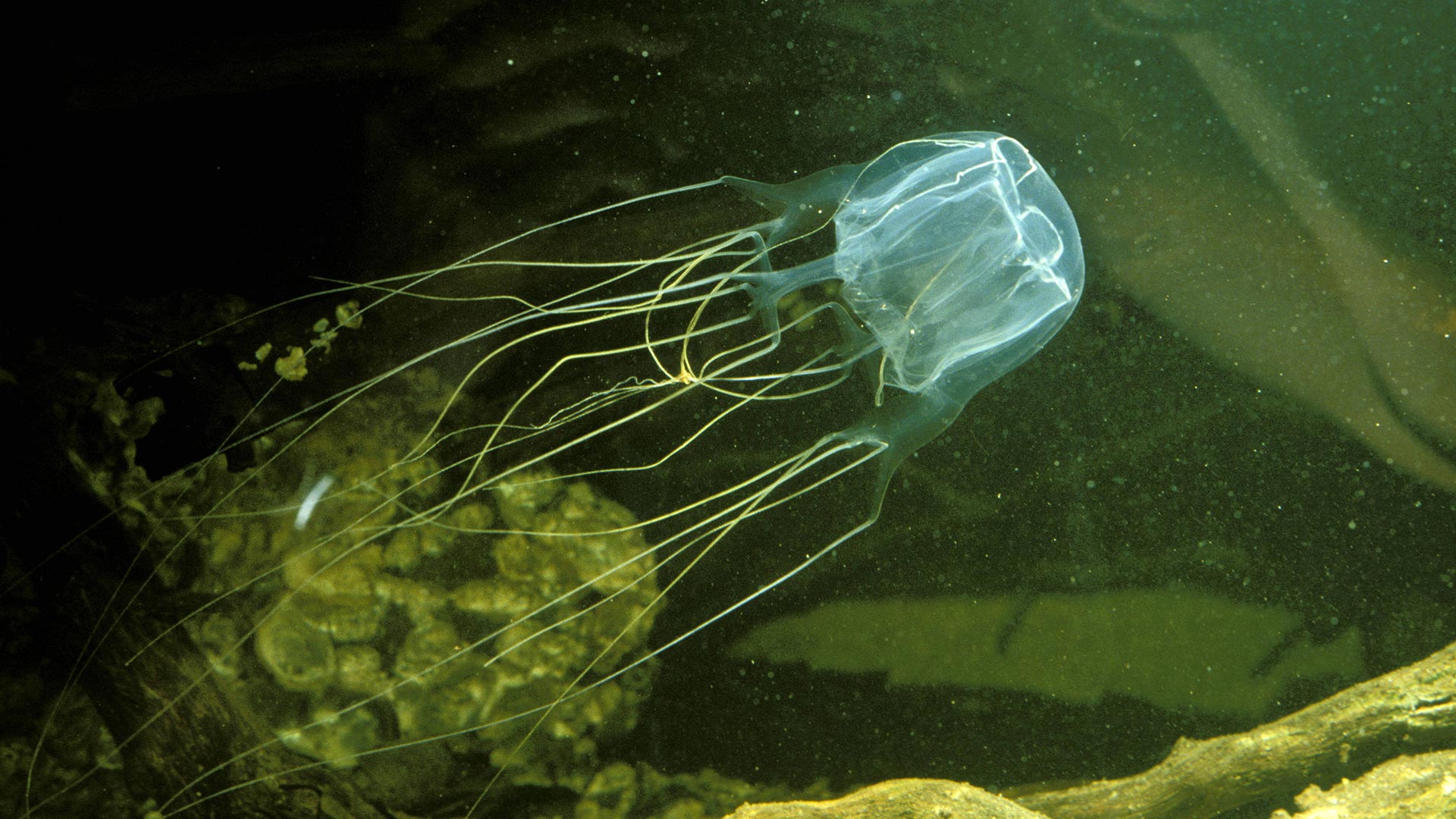

Die giftigste Qualle der Welt

Die giftigste Qualle der Welt ist gleichzeitig das giftigste Tier der Erde überhaupt: Die australische Seewespe. Wegen ihr werden in Australien viele Badestrände mit Netzen abgeschirmt. Das Gift ihrer zwei bis drei Meter langen Tentakel könnte theoretisch 250 Menschen töten.

Die Seewespe ist eine Würfelqualle, erkennbar an ihrer vierkantig wirkenden Form. Insgesamt unterscheidet man zwei große Gruppen von Quallen: Die Scheiben- oder Schirmquallen, die für den Menschen ungefährlich sind. Und die sehr giftigen Würfelquallen. Letztere leben hauptsächlich in tropischen Gewässern und sind die einzigen Quallen mit Linsenaugen.

Quallen in Nord- und Ostsee

In kälteren Gewässern wie der Nordsee oder Ostsee gibt es keine Würfelquallen. Die häufigste Qualle hier ist die Ohrenqualle, benannt nach ihrem Muster. Ihr Gift kann die Haut des Menschen nicht durchdringen.

Anders ist das bei den Feuerquallen: So werden verschiedene Quallenarten bezeichnet, deren Fangarme beim Menschen Hautreizungen hervorrufen. Bei uns heimisch gehören dazu die Gelbe und Blaue Haarqualle, die Leuchtqualle und die Kompassqualle.

Folge uns in Social Media

Faszinierende Feuerquallen

Obwohl Feuerquallen eigentlich sehr giftig sind und sich unter anderem von kleinen Fischen ernähren, benutzen einige Fischarten in der Nordsee wie Pferdemakrelen und Wittlinge diese Quallen als treibende Nachwuchskrippe. Ähnlich wie die Clownfische und ihre Anemone bei „Findet Nemo“.

Was tun nach einem Quallenstich?

Wie behandelt man eine Quallenverbrennung? Was hilft und was sollte man besser nicht machen? Nach der Berührung mit Quallententakeln bleiben häufig Nesselkapseln auf der Haut zurück. Übergießt man die Stelle mit Süßwasser oder Alkohol oder rubbelt sie gar mit einem Handtuch ab, zerplatzen die Kapseln und brennen noch mehr. Besser Sand darüber streuen und ihn zum Beispiel mit einer Plastikkarte abstreichen. Wenn möglich die Haut vorher mehrfach mit Essig übergießen. Auch mit Hilfe von Rasierschaum lassen sich die Kapseln nach kurzer Einwirkzeit abschaben. Gleichzeitig kühlt er. Bei Kreislaufproblemen solltest Du einen Arzt aufsuchen. In Regionen mit sehr giftigen Quallen sowieso.

Warum stranden Quallen? Weil sie Plankton sind!

Quallen bewegen sich mit Rückstoßbewegungen fort, indem sie ihren Schirm zusammenziehen und öffnen. Sie können so bis zu zehn Kilometer pro Stunde schnell werden. Hauptsächlich werden sie aber von Meeresströmungen getrieben. Gegen diese kommen sie nicht an und gelten deshalb wissenschaftlich als gelatinöses Plankton, also lebendiges Treibgut.

Von der Strömung werden die Quallen auch an den Strand gespült. Interessant: Ihre Sinneszellen nehmen das wahr, ebenso wenn man sie berührt. Obwohl sie keinen Schmerz empfinden können, möchten sie vermutlich lieber ins Meer zurückgeworfen, als am Strand herumgekickt werden.

Was sind das eigentlich für Tiere?

Quallen gehören zum Stamm der Nesseltiere wie ihre Schwestern, die Korallen und Seeanemonen. Die verfügen nämlich über ähnliche Harpunen.

Und jetzt wird es noch etwas komplizierter. Quallen sind die Nesseltiere nämlich nur in einem Stadium ihres Lebens. Zunächst schlüpfen aus Eiern winzige Larven. Die verwandeln sich in Polypen – jetzt schon mit Fangarmen ausgestattet – und sitzen wie kleine Bäumchen am Meeresgrund oder auf Steinen fest. Von den Polypen lösen sich schließlich Teile, die sich zu schwimmfähigen Medusen ausbilden. Die Qualle ist also kein eigenes Tier, sondern ein Stadium im Lebenszyklus.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Auch die im Mittelmeer vorkommende, giftige Portugiesische Galeere ist übrigens keine Qualle, sondern ein Zusammenschluss von Polypen.

Wie kommt es zur Quallenplage?

Ein massenhaftes Auftreten der Medusen, die sogenannte Quallenblüte, ist Ausdruck der Zerstörung unserer Umwelt: Überdüngung steigert das Nahrungsangebot der Medusen, die Erwärmung der Meere durch die Klimakrise und die Überfischung mindern die Fressfeinde der Glibbertiere.

Dabei sind zu viele Quallen nicht nur lästig beim Baden, sie verstopfen auch Kühlanlagen von Kraftwerken und Schiffen, bringen bei einer Überpopulation das Ökosystem durcheinander und gefährden ganze Fischbestände.

Auch Plastikmüll fördert die Quallenblüte

Das ist tatsächlich so! Plastikmüll am Meeresgrund und zum Beispiel auch die Füße von Bohrinseln und andere Betonbauten bieten einen guten Untergrund für das Festsetzen von Polypen. Außerdem schaden treibende Plastiktüten den Fressfeinden der Quallen — Seevögeln, Meeresschildkröten und verschiedenen Fischarten – wenn diese die Tüten mit Quallen verwechseln und daran verenden.

Auf Terminator-Art

Noch etwas Interessantes zum Schluss: Verlieren die Medusen einen ihrer Tentakel oder einen Teil ihres Schirms, wächst die Stelle wieder nach. Quallen verfügen über verschiedene erstaunliche Selbstheilungsmethoden und sind manchmal sogar unsterblich.

Die unsterbliche Qualle

Obwohl Quallen normalerweise nur wenige Stunden bis Monate alt werden, gibt es eine Art, die stets wieder jung wird. Die Turritopsis Dohrnii lebt im italienischen und spanischen Mittelmeer. Nach der Vermehrung bildet sie sich zum Polypen zurück, startet wieder von vorne und entwickelt sich neu!

Diese Unsterblichkeit ist nicht das Einzige, was Quallen für die Wissenschaft interessant macht. Das Kollagen ihrer Gelmasse wird in der Kosmetik eingesetzt, das fluoreszierende Protein leuchtender Medusen spielt eine große Rolle in der Molekularbiologie (Chemie-Nobelpreis 2008!) Proteinreich und fettarm gelten die Glibbertiere als neues Superfood. Nicht zuletzt sind sie – in normaler Anzahl – wichtig für ein gesundes Gleichgewicht unserer Meere.

Der Beitrag Quallen: Wesen wie von einem anderen Stern erschien zuerst auf WWF Blog.