Wie geht es weiter mit den Wisenten im Rothaargebirge? Auch nach der heutigen Urteilsverkündung des Oberlandesgerichts Hamm bleibt diese Frage nach jahrelangem Rechtstreit offen.

Fakt ist: Waldbesitzer müssen nicht länger Schäden durch Wisente in ihren Wäldern akzeptieren, bis über die Zukunft der freilebenden Tiere entschieden ist. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof steht sowohl Klägern (zwei Waldbesitzer) als auch Beklagten (Trägerverein „Wisent-Welt-Wittgenstein e.V”) offen.

Das Wiederansiedlungsprojekt um den Verein Wisent-Welt-Wittgenstein ist ein wichtiges Pionierprojekt für den Schutz freilebender Wisente in Deutschland und Westeuropa. Was es nun braucht, ist ein klares Bekenntnis der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Nur durch ihre Unterstützung kann die Wiederansiedlung der Wisente langfristig gelingen. Die Verantwortung für die streng geschützte Art im Rothaargebirge liegt nun in ihren Händen.

Gerichtsstreit um eine Wisent-Herde

Geklagt hatten zwei Waldbesitzer, deren Wälder durch die Wildrinder beschädigt wurden. Insbesondere wenn im Winter und Frühjahr andere Nahrung knapp ist, schälen Wisente auch Rinde von Bäumen. Dadurch wird der Transport von Nährstoffen und Wasser in die Baumkrone unterbrochen und Schädlinge und Pilzinfektionen können leichter in den Baum eindringen.

Doch wie so vieles, hat auch das Nahrungsverhalten von Wisenten zwei Seiten einer Medaille. Was in forstwirtschaftlich genutzten Wäldern einen finanziellen Schaden anrichtet, bedeutet für die Natur vielerorts eine Chance. Denn Wisente sind von großer Bedeutung für das Ökosystem.

Der Wisent als Gärtner

Wisente ernähren sich vegetarisch und sind als sogenannte Megaherbivore — also Großpflanzenfresser – sehr wichtig für die Natur. Durch ihren enormen Nahrungsbedarf von bis zu 60 Kilogramm am Tag nehmen die Wildrinder Einfluss auf die Vegetation. Sie erhalten Wiesen und Heiden, indem sie diese vor dichtem Bewuchs schützen. Im Wald sorgen sie für Lichtungen und Sonneneinstrahlung bis zum Boden.

Eine Studie bewies jüngst, das Europäische Bisons (wie sie auch genannt werden) in der Gestaltung von Ökosystemen sogar eine größere Rolle spielen als andere Pflanzenfresser wie Rothirsch, Reh oder Elch. Wisente tragen damit direkt zur biologischen Vielfalt bei: In der geschaffenen Strukturvielfalt aus offenen und bewaldeten Flächen finden verschiedene, auch seltene Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlichen Ansprüchen neuen Lebensraum. Die gestalterischen Fähigkeiten der Wildrinder machen sich auch Wisent-Wiederansiedlungsprojekte wie das WWF-Projekt im Kaukasus zu Nutze.

Der Wisent als Artenschützer

Selbst die bloße Anwesenheit von Wisenten in einem bestimmten Gebiet hat positive Effekte auf die dortige Artenvielfalt. Über Fell und Kot verteilen sie aufgenommene Samen und unterstützen Pflanzen, in neue Gebiete vorzudringen. Insekten wie Käfer oder Würmer finden im Dung Nahrung und Lebensraum. Die angelockten Insekten wiederum bieten ein Buffet für weitere Waldtiere wie Vögel und Fledermäuse.

Brutvögel nutzen abgestreiftes Wisent-Fell zur Isolierung ihrer Nester. Wisente lieben es außerdem, ausgedehnte Sandbäder zu nehmen. Mit allen vieren von sich gestreckt wälzen sie sich auf der Seite und drücken dadurch den Boden unter sich fest. In den entstandenen Bodenkuhlen und Hufabdrücken bilden sich Habitate für Pionierpflanzen, Insekten und Eidechsen. Wer den Wisent schützt und seine Wiederansiedelung unterstützt, hilft damit auch einer Vielzahl von anderen Pflanzen- und Tierarten.

Wisente als Feuerwehrleute

Anhaltende Hitze, plagende Dürre, verheerende Waldbrände – die Lage in unseren Wäldern wird durch die Klimakrise immer schwerwiegender. In Spanien sollen Wisente daher bei der Eindämmung von Feuern helfen. Sie schaffen Lücken in der Vegetation, fressen das trockene Kraut am Boden und verhindern das Verbuschen von Flächen. Stattdessen kann auf den offen gehaltenen Arealen Gras wachsen. Die Gefahr von Waldbränden wird dadurch reduziert und entfachtes Feuer kann sich über die geöffneten Flächen weniger einfach ausbreiten.

Folge uns in Social Media

… und als Klimaretter

Im Süden brennen die Wälder, im Norden schmilzt das Eis in immer größerer Geschwindigkeit. Sibirien hofft nun auf Unterstützung durch die Schwergewichte: Wisente könnten dabei helfen, dauerhaft gefrorenen Boden — den sogenannten Permafrost zu erhalten. Das Gewicht eines freilebenden Wisentbullen übersteigt nicht selten die 900-Kilo-Marke. Gut gefütterte Wisente in Gehegen können sogar über eine Tonne schwer werden. Mit ihren Hufen scharren die Tiere Schnee zur Seite, wodurch der Permafrost wieder Kälte und Frost ausgesetzt ist und weniger stark schmilzt. Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz! Denn in den gefrorenen Böden werden Unmengen an Kohlenstoff gespeichert. Tauen sie ab, wird klimaschädliches Treibhausgas freigesetzt.

Der WWF unterstützt den Wisent in Deutschland

Die Rückkehr von freilebenden Wisenten birgt also Chancen für die Artenvielfalt und Biodiversität, aber natürlich gibt es auch große Herausforderungen im Zusammenleben, wie man am Fall des Rothaargebirges sehen kann.

Im EU-Interreg finanzierten deutsch-polnischen Projekt „ŁośBonasus – Crossing!“ entwickeln wir deshalb gemeinsam mit Partnern neue Strategien für das Zusammenleben von Mensch und Wisent. Denn nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt lebt bereits die nächste Wisent-Herde in Polen. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis eines der Tiere nach Deutschland wandert und wir Lösungen für ein Zusammenleben brauchen.

Denn der Wisent soll trotz der momentan schwierigen Situation im Rothaargebirge langfristig die Möglichkeit bekommen, sich dort ausbreiten zu dürfen, wo er geeignete Lebensräume vorfindet.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Der Beitrag Wisente – Wie die Kolosse unsere Natur schützen erschien zuerst auf WWF Blog.

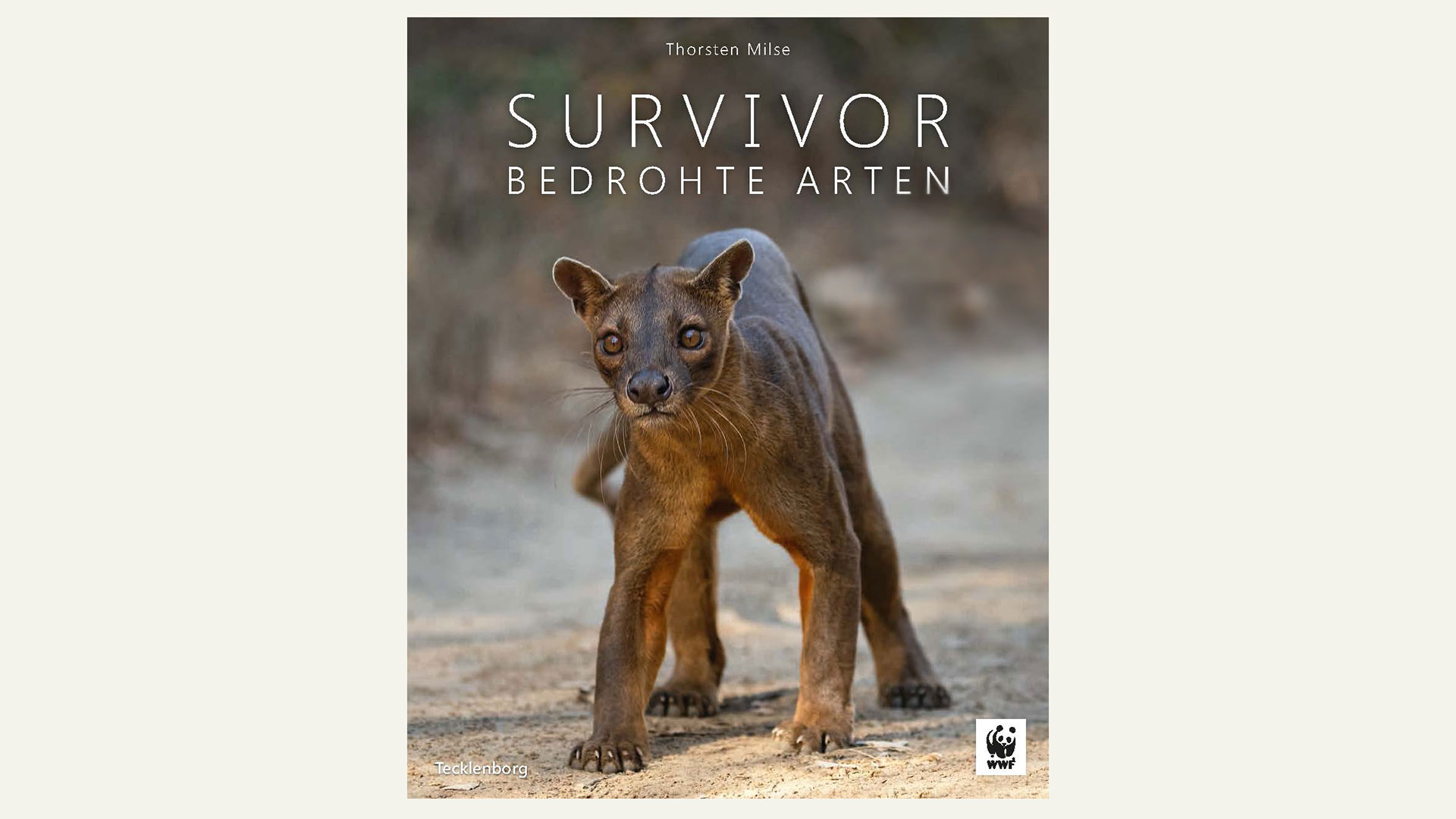

Thorsten Milse: Survivor – Bedrohte Arten

Thorsten Milse: Survivor – Bedrohte Arten