Das Mittelmeer heizt sich so schnell auf wie kein anderes Meer. In diesem Sommer werden neue Rekorde gemessen. Die Folgen sind verheerend.

Das Mittelmeer erlebt gerade eine enorme Hitzewelle. Auch unter Wasser. Das Wasser ist diesen Sommer bis zu sechs Grad wärmer als in der Vergleichsperiode zwischen 1982 und 2011. Das Tyrrhenische Meer an der westlichen Küste Italiens ist so warm wie noch nie. Nahe der Äolischen Inseln vor Sizilien wurden 30 Grad Wassertemperatur gemeldet. Das ist krass, aber nicht wirklich überraschend.

Sechs Grad Wassertemperatur mehr!

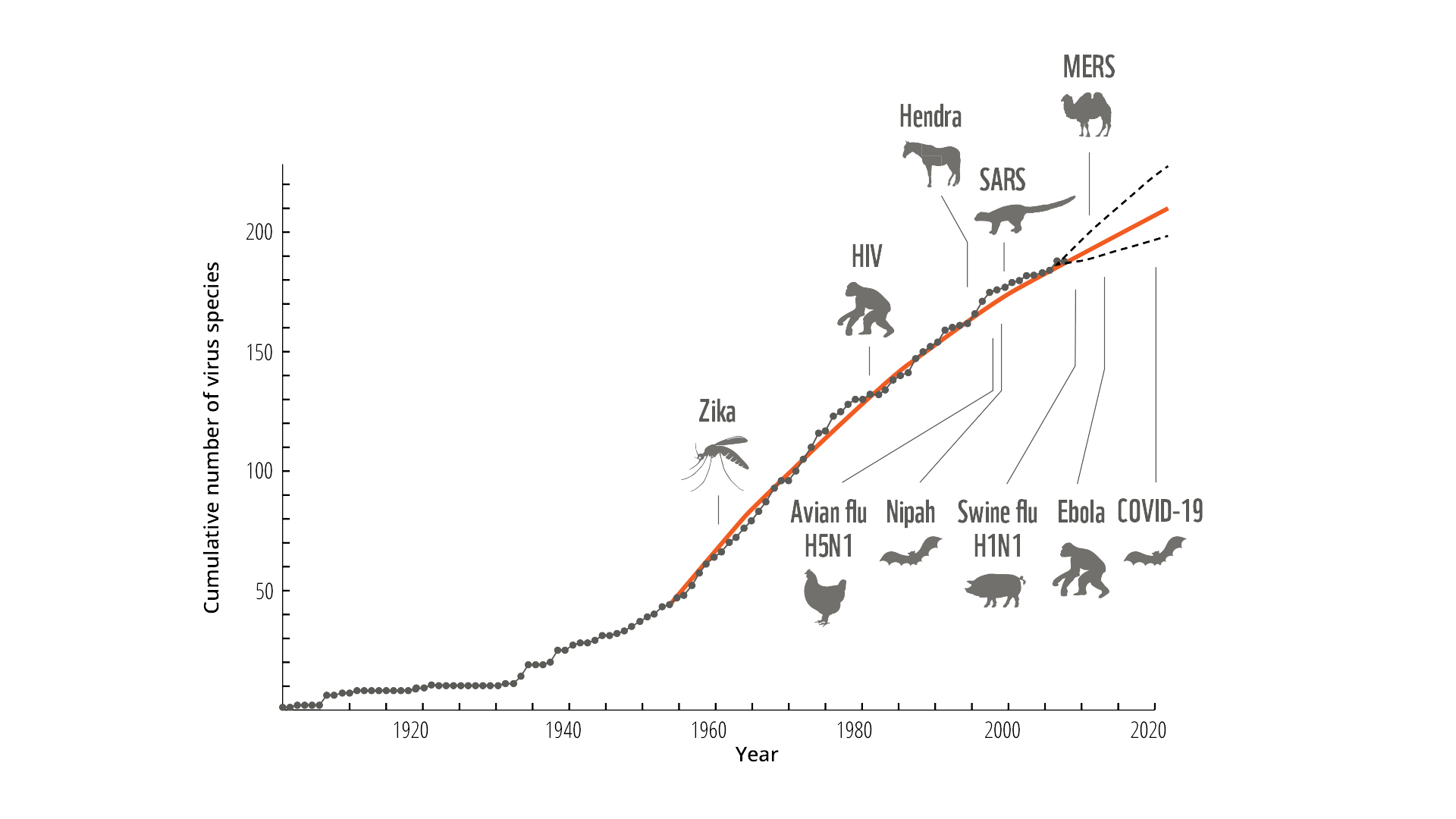

Ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen haben schon von 2015 bis 2019 zu einem Massensterben bei rund 50 Arten geführt, wie eine Studie zeigt. In bis zu 45 Metern Tiefe, über tausende Kilometer Küste. Das Mittelmeer ist das sich am schnellsten erhitzende Meer unseres Planeten.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Die Folgen sind unübersehbar. Viele Arten können sich an derartige Veränderungen nicht anpassen. Fast 1000 gebietsfremde Arten sind bereits neu ins Mittelmeer eingewandert und haben einheimische Arten verdrängt. Die extremen Wetterbedingungen machen das Meer immer saurer und salziger. Die empfindlichen Seegras- und Korallenbänke drohen zu verschwinden.

Europe is not just experiencing heatwaves on land.

The Mediterranean Sea is experiencing a brutal marine heatwave this July, which will have devastating impacts on marine ecosystems while also enhancing heatwaves on land.

Water temperatures are as high as 6.2°C above normal! pic.twitter.com/AFqSz6BEMD

— US StormWatch (@US_Stormwatch) July 23, 2022

Das Mittelmeer von heute ist nicht mehr das, was es einmal war. Es befindet sich sozusagen auf der Überholspur in die Klimakatastrophe. Ich empfehle unseren Bericht “The Climate Change Effekt in the Mediterranean: Stories from an overheating sea” , der die Hauptauswirkungen der Klimakrise auf die biologische Vielfalt des Meeres zeigt.

Kurz zusammengefasst: Im gesamten Mittelmeer verändern sich Lebensräume und Populationen enorm. Einheimische Mollusken wie Schnecken und Muscheln sind im Meer vor Israel um fast 90 Prozent zurückgegangen. Es gibt immer mehr Quallen. Allein schon über 600 tropische Fischarten wurden im Mittelmeer entdeckt. Die Folgen dieser Neuankömmlinge können verheerend sein.

Beispiel Feuerfisch: Die Invasion des Indischen Feuerfisch ist besonders zerstörerisch. Die gefräßigen Fische mit den langen, hochgiftigen Rückenstacheln verbreiteten sich seit ihrer ersten Entdeckung im Mittelmeer anfangs der 90er Jahren inzwischen bis in die Adria. Fressfeinde haben sie kaum, denn die wurden gnadenlos überfischt. Die Feuerfische fressen das Meer leer, die Bestände von Krustentieren und kleinen Fischen sinken dramatisch.

Beispiel Kaninchenfisch: Auch diese Spezies wanderte über den Suezkanal aus dem Roten Meer ein. Mittlerweile haben sie sich über die gesamte östliche Hälfte des Mittelmeers ausgebreitet. Kaninchenfische machen heute 80 Prozent der Fischfänge in der Türkei aus. Wo sie leben sind die Seegraswiesen nahezu vollständig aufgefressen. Stattdessen dominierten blanke Felsen. Das bedeutet dramatische Auswirkungen auf das gesamte marine Ökosystem, da die Seegraswiesen Lebensräume vieler Arten darstellen. Darüber hinaus sind sie wichtig für das Klima, da einige von ihnen als natürliche Kohlenstoffsenken fungieren.

Beispiel Edle Steckmuschel: Pinna nobilis ist die größte endemische Muschel des Mittelmeer und auch eine der größten der Welt. Sie kam früher häufig vor und war wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Arten. Heute sind sie kurz vor dem Aussterben. Der Parasit Haplosporidium pinnae hat in den letzten Jahren nahezu alle Steckmuschelfelder im gesamten Mittelmeer vernichtet. Es wird angenommen, dass die hohen Wassertemperaturen dem Parasiten dabei geholfen haben sich so rasend auszubreiten.

Folge uns in Social Media

Realität Klimakrise im Mittelmeer

Die Klimakrise ist am und im Mittelmeer spürbare Realität. Wenn wir den Trend umkehren wollen, müssen wir die Erderhitzung stoppen. Aber wir müssen auch den menschlichen Druck durch Überfischung, Verschmutzung, Küstenentwicklung und Schifffahrt verringern. Wir müssen die ökologische Widerstandsfähigkeit des Meeres stärken. Gesunde Ökosysteme und eine blühende Artenvielfalt sind unser bester Schutz vor den Auswirkungen des Klimakrise. Gut verwaltete Meeresschutzgebiete können viel dazu beitragen, den Stress für das Meer so weit wie möglich zu reduzieren. 30 Prozent des Mittelmeeres müssen zu Meeresschutzgebieten werden. Das könnte die Überfischung stoppen, das gesamte System Meer bekäme eine Chance zur Erholung.

Dafür werden wir weiter kämpfen.

Der Beitrag Mittelmeer in der Klimakrise: Wassertemperaturen hoch wie nie erschien zuerst auf WWF Blog.