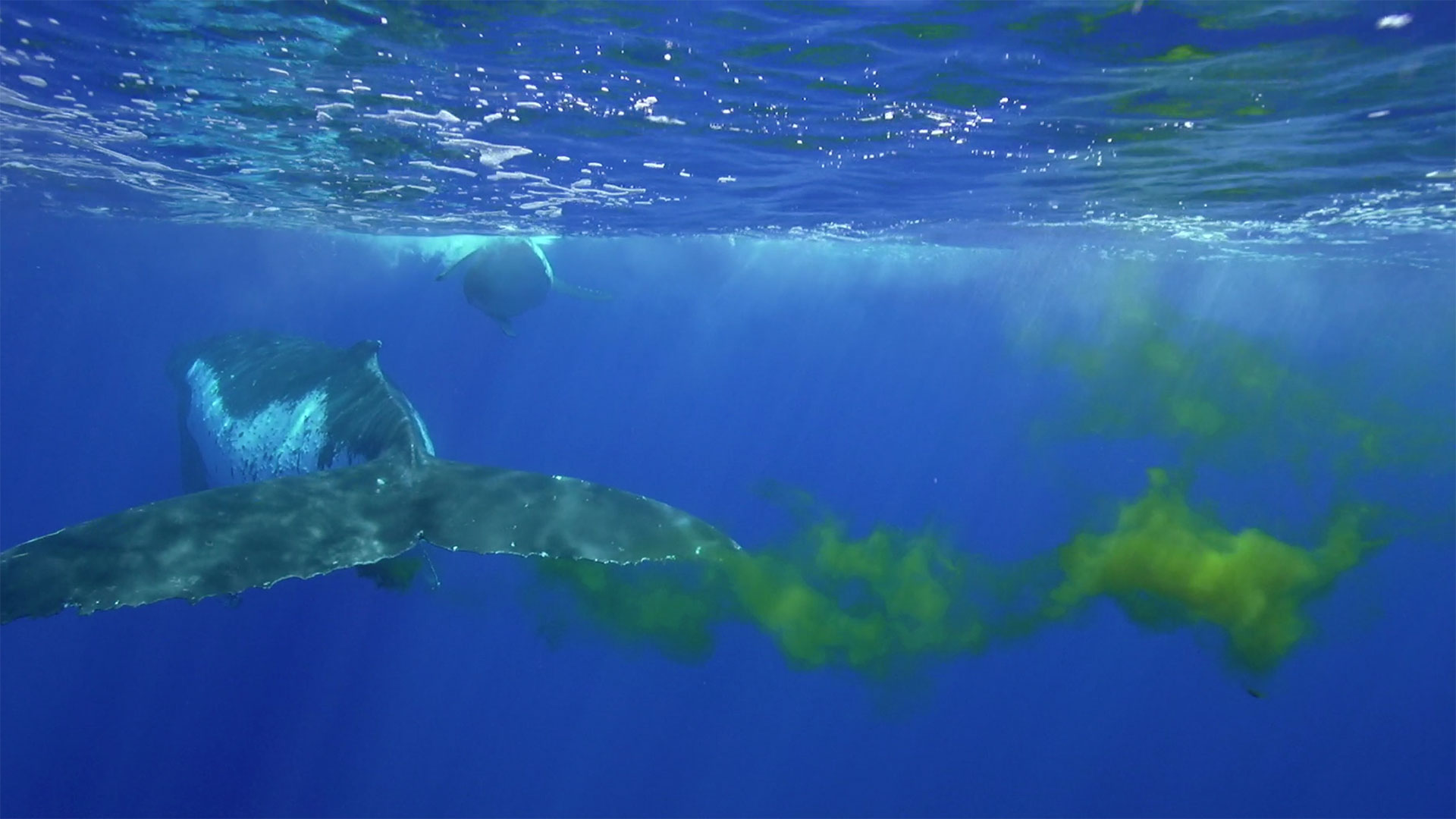

Aus den Gefilden nahe den Azoren kommend, schwimmt ein Blauwal in Richtung der kalten polaren Gewässer. Wenn er sich auf dieser Reise erleichtert, hinterlässt er riesige Wolken aus Kot und Urin. Der bis zu 200 Tonnen schwere Gigant ist deshalb nicht nur ein wahrer Kosmopolit, sondern auch ein geborener Klimaschützer.

Was Wale ins Wasser pumpen nutzt unzähligen Meereslebewesen

Im letzten Jahrzehnt untersuchten Wissenschaftler:innen vermehrt die Rolle von großen Walen für das Klima und die Lebensräume unserer Meere. Durch ihre Nahrungssuche in tiefen Gewässern bringen Wale Nährstoffe an die Meeresoberfläche, wenn sie zum Atmen auftauchen. Ihre Fäkalien düngen regelrecht die Meeresoberfläche und liefern die Nährstoffe, die Phytoplankton zum Wachsen braucht. Diese Kleinstlebewesen bilden die Nahrungsgrundlage für unzählige Meereslebewesen. Und mehr Phytoplankton kann auch mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden. Die Wissenschaft nennt das die ‚Wal-Pumpe‘. Ein ähnlicher Effekt gilt für die Wanderungen der großen Wale, auf denen sie Nährstoffe in nährstoffärmere Regionen bringen – das famose ‚Wal-Förderband‘.

Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, wie der Ozean mit seinen bunten Lebensformen zu einem stabilen globalen Klima beiträgt. Das Phytoplankton ist die treibende Kraft in einem Prozess, der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe, der im gesamten Ozean stattfindet.

Folge uns in Social Media

Organismen wie das Phytoplankton fixieren Kohlenstoff aus der Atmosphäre und überführen ihn ins Innere des Ozeans. So entzieht der Prozess Kohlenstoff aus der Atmosphäre – für mindestens mehrere tausend Jahre. Global gesehen enthält unser Ozean etwa das 49-fache der Kohlenstoffmenge, die sich in der Atmosphäre befindet. Doch schon kleine Veränderungen in diesen Prozessen könnten die Fähigkeit des Ozeans, Kohlenstoff aufzunehmen, erheblich beeinflussen – und somit das globale Klima.

Das Meer wurde in der Klimapolitik vernachlässigt

In der internationalen Klimapolitik spielen marine Lebensräume und Lebewesen bislang eine Nebenrolle. Auf internationaler Ebene ist Deutschland zwar einigen Koalitionen mit stolzer Brust beigetreten, darunter die High Ambition Coalition oder die Global Ocean Alliance. Das Versprechen: wirksamer Schutz von mindestens 30 Prozent der Weltmeere bis 2030. Deutschland und die EU als Ganzes schützen aber nicht einmal ihre eigenen Gewässer ausreichend, sodass Maßnahmen nicht zur Genesung wichtiger Ökosysteme führten – das zeigte kürzlich ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes.

Das blaue Herz

Angesichts der vergangenen Fehlschläge müssen wir erkennen, dass wir nicht nur die wunderbare natürliche Welt der Meere schützen, wie wir sie aus abendlichen TV-Dokus kennen: Wir schützen uns selbst. Der Ozean ist das blaue Herz unseres Planeten und sein größtes Ökosystem. Als größte aktive Kohlenstoffsenke der Welt ist er die größte naturbasierte Lösung für den Klimaschutz und seine Lebensräume bieten uns wichtige Anpassungsmöglichkeiten. Wir verdanken dem Ozean jeden zweiten Atemzug und können ohne ihn schlicht nicht leben.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Ebenso wenig können wir ihn ohne den Schutz des Klimas in seinen wichtigen Funktionen erhalten. Die Staatengemeinschaft muss seinen Schutz stärker in die Klimapolitik aufnehmen. Wir brauchen unter anderem ein starkes Instrument zum Schutz von Meeresgebieten jenseits nationaler Rechtszuständigkeit. Außerdem müssen Meeresschutz und ‑politik die Rechte lokaler Gemeinschaften achten und einbeziehen – zu oft sind sie noch blind für Fragen der Gerechtigkeit. Die Gesundheit des Ozeans ist eng mit gerechteren Gesellschaften verknüpft, insbesondere für Küstengemeinden. Derzeit sind mehr als drei Milliarden Menschen für ihren Lebensunterhalt auf die biologische Vielfalt der Meere und Küsten angewiesen. Rund 680 Millionen von ihnen leben in niedrig gelegenen Küstengebieten.

Der Mensch ist überall

Die großen Wale wurden im Zuge des industriellen Walfangs an den Rand der Ausrottung gejagt. Forscher:innen schätzen, dass ihre Bestände um bis zu 90 Prozent sanken. Bohrten sich früher Harpunen in die Fettschichten der Wale, stehen sie heute neuen Gefahren gegenüber: Kollisionen mit Schiffen, Plastikmüll und Lärmverschmutzung, Geisternetze oder die Folgen des Klimawandels, zum Beispiel knappere Nahrungsvorkommen.

Nahezu der gesamte Ozean, mehr als 97 Prozent, ist von vom Menschen verursachten Stressfaktoren betroffen. Es ist unser Handeln, das die Gesundheit der Meere und seiner Bewohner bedroht: unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, unser Plastik, unsere Lieferketten. Im Jahr 2019 strandete ein junger Cuvier-Schnabelwal an der philippinischen Küste. Er trug 40 Kilogramm Plastik in sich und verhungerte.

Verbünden wir uns!

Wale sind nicht die Lösung in unserer Klimakrise. Der in Walpopulationen gespeicherte Kohlenstoff ist nur ein kleiner Teil des gesamten Kohlenstoffs in marinen Ökosystemen. Ihr Beitrag zu den globalen Flüssen von Kohlenstoff und Nährstoffen ist aus globaler Sicht verhältnismäßig klein. Doch sie zählen wohl zu den charmantesten Verbündeten, die wir haben. Sie zeigen wie die Stabilität des Ozeans vom Zusammenspiel seiner Lebewesen abhängt und dass wir Menschen sie stören.

Der Ozean in seiner Grenzenlosigkeit gehört allen Lebewesen – schützen wir ihn, so schützen wir uns. Die Wale machen es uns vor. Die diesjährige Klima- und die Biodiversitätskonferenz sind die wichtigsten Treffen seit Generationen. Und eine Chance für walhaftige Veränderungen.

Heike Vesper: Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt; Rowohlt Verlag 2021, 256 Seiten, 16 €

Heike Vesper: Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt; Rowohlt Verlag 2021, 256 Seiten, 16 €Der Beitrag Wale, unsere Verbündeten im Klimaschutz erschien zuerst auf WWF Blog.