Der Boden der Steppe staubt unter Hufen fahlgelber Pferde mit dunklen Mähnen. Die Weite scheint unendlich, nur in der Ferne gesäumt von Gebirgen. Die Mongolei ist hier fast menschenleer. Ideales Terrain für die galoppierenden Herden.

Przewalski-Pferde sind die einzigen Wildpferde, die wir noch auf unserer Erde haben. Denn Mustangs beispielsweise und die bekannten Dülmener Ponys sind keine echten Wildpferde. Aber Przewalski-Pferde gibt es auch bei uns in Deutschland!

Przewalski-Pferde: So sehen Wildpferde aus

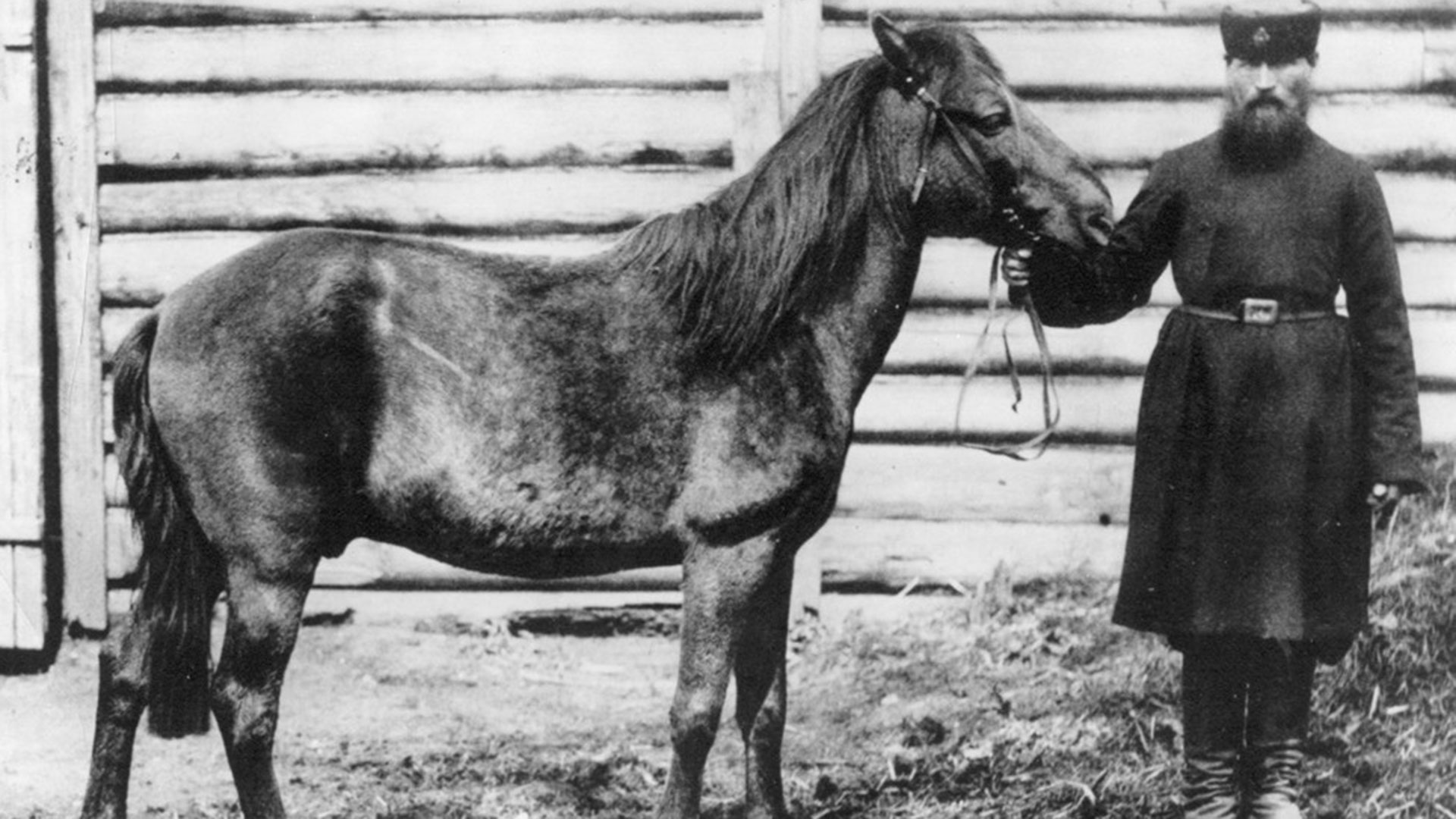

Ihr Kopf wirkt groß im Vergleich zu ihrem Körper. Das Maul hat eine typische helle Färbung, die als Mehlmaul bezeichnet wird: Przewalski-Pferde, auch Thakis genannt, sind die heiligen Pferde der Mongolei. Sie sind vergleichsweise klein – bei einer Widerristhöhe von um die 140 Zentimeter, dafür aber kräftig. Ihren Rücken zeichnet häufig ein dunkler sogenannter Aalstrich entlang der Wirbelsäule, der in eine kurze Stehmähne und einen dunklen Schweif übergeht. Die Wildpferde sind sehr robust und können tagelang ohne Wasser und Nahrung überleben.

Ihren Namen – sprich Pschewalski – verdanken die schönen Wildpferde übrigens dem russischen Forscher Nikolai Michailowitsch Przhevalsky. Er entdeckte die weitgehend unbekannten Pferde bei seinen Expeditionen nach Zentralasien Ende des 19. Jahrhunderts. Aber schon damals waren die Wildpferde selten geworden.

Verschwunden und doch zurück

Das letzte freilebende Przewalski-Pferd wurde 1969 in der Mongolei gesichtet. Seither galten die Thakis als in freier Wildbahn ausgestorben. Sie waren für ihr Fell und Fleisch bis zur Ausrottung bejagt worden und verloren ihren Lebensraum an grasende Viehherden.

Das Überleben der Przewalski-Pferde ist allein Zuchtprogrammen in Zoos und Zuchtzentren zu verdanken. Seit den 1990er Jahren werden die Pferde wieder ausgewildert – auch mit Unterstützung des WWF. Inzwischen galoppieren mehrere hundert Przewalski-Pferde durch die grasbewachsenen Steppen mongolischer Schutzgebiete. Diese Nachzuchten aus Zoos sind die letzten Wildpferde, die bis heute existieren. Sie gelten immer noch als stark gefährdet.

Folge uns in Social Media

Die Wildpferde in Deutschland und Europa

Ja, auch bei uns gibt es einige kleine Herden zumindest halbwilder Przewalski-Pferde! Zum Beispiel im Naturschutzgebiet Döberitzer Heide und im Wildpark Schorfheide in Brandenburg. Hier wurden sie angesiedelt, um weitgehend unbeeinflusst vom Menschen zu ihrem ursprünglichen Verhalten zurückzukehren. Ähnlich in Schutzgebieten in Frankreich und England. Eine bedeutende Population lebt heute in der ungarischen Steppe im Hortobágy-Nationalpark.

Aber sind Przewalski-Pferde überhaupt echte Wildpferde?

Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, ob die Przewalski-Pferde tatsächlich richtige Wildpferde sind, also nie domestiziert wurden. Eine genetische Studie aus dem Jahr 2018 deutet darauf hin, dass die Pferde in der Mongolei vielleicht doch vor mehreren tausend Jahren domestiziert wurden und erst anschließend wieder verwilderten. Eine spätere Studie stützt wiederum die Hypothese, dass es doch echte Wildpferde sind.

Gibt es keine weiteren Wildpferde?

Abgesehen von möglichen urzeitlichen Pferden, gab es in der jüngeren Vergangenheit nur ein weiteres Wildpferd in Eurasien: Den Tarpan. Tarpane lebten westlich des Urals hauptsächlich in Russland, der Ukraine, in Polen und im Baltikum, wurden aber im 18. und 19. Jahrhundert ausgerottet.

Aus Hauspferden wurden später sozusagen Tarpan-Lookalikes rückgezüchtet. Diese werden manchmal als Tarpane bezeichnet – die genetische Information der ursprünglichen Tarpan-Wildpferde ist aber verloren.

Und was ist mit den Mustangs? Oder den Dülmener Wildpferden?

Umgangssprachlich werden auch Pferderassen wie die amerikanischen Mustangs, das australische Brumby, die Exmoor-Ponys aus England und die Dülmener Pferde aus dem Merfelder Bruch in Westfalen als Wildpferde bezeichnet.

Doch Mustangs, Brumbies und auch die bekannten Namibischen Wildpferde oder Wüstenpferde sind verwilderte Nachkommen entlaufener Hauspferde.

Die Dülmener Pferde und die Exmoor-Ponys sollen von den Tarpanen abstammen, haben sich jedoch selbst oder wurden bewusst in der Vergangenheit mit Hauspferden gekreuzt. Es sind also keine echten Wildpferde mehr. Besonders die Dülmener Ponys leben auch nur halbwild in eingezäuntem Gelände.

Wie leben Wildpferde?

Wildpferde leben und lebten in Herden. Im Falle der Przewalski-Pferde sind das Familienverbände aus Stuten und ihren Nachkommen sowie einem einzigen Hengst. Harems werden diese Gruppen auch genannt.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Ihre Zuneigung untereinander drücken die Mitglieder in der gegenseitigen Fellpflege aus. Das Fremdputzen (Allogrooming) ist eine soziale Körperpflege, die man von vielen Säugetieren und Vögeln kennt – wie zum Beispiel das Lausen der Affen. Es dient weniger der Reinigung, als vielmehr der Festigung von Beziehungen.

Was machen Wildpferde im Winter?

Im Winter senken die robusten Pferde Stoffwechsel, Köpertemperatur und Energieverbrauch. Trotzdem kann ein strenger Winter den gesamten Bestand gefährden, da es nur noch so wenige Exemplare gibt.

Wildheit braucht Weite

Wildpferde sind tag- und teilweise auch nachtaktiv. Die meiste Zeit davon verbringen sie mit Grasen. Die Herden brauchen große Reviere in offenem Grasland, in denen sie wandern können. Doch derart weite, unberührte Landschaften werden immer seltener. Wie in vielen Regionen der Welt schützt der WWF auch in der Mongolei wichtige Lebensräume bedrohter Arten. Dazu gehören neben den Przewalski-Pferden auch die Schneeleoparden und Saiga-Antilopen.

Der Beitrag Wildpferde – Sie sind zurück! erschien zuerst auf WWF Blog.