Winter 2021, es ist wieder und immer noch Lockdown, die Wohnung erscheint irgendwie enger als im ersten Lockdown, der Himmel wird nicht richtig hell. Mein Mann und ich knobeln aus, wer heute die wichtigeren Meetings hat und wer dran ist mit Home Schooling und Kinderbetreuung. Parallel streiten sich unsere Jungs (4 & 7) lauthals, welches Hörspiel im gemeinsamen Kinderzimmer laufen soll…

Jetzt hilft nur noch: warm anziehen und raus!

Und ja, es kostet auch mich Überwindung, bei drei Grad, grauen Wolken und eisigem Wind rauszugehen. Und nun bereits im 11. Pandemie-Monat, kennen wir gefühlt jeden Baum und jeden Stein in der näheren Umgebung. Doch trotz alledem gibt es immer noch viel zu entdecken, sogar im kargen Winter.

Zum Glück sind zwar die Spielplätze offen. Mir sind sie oft viel zu voll. Und ich habe keine Lust, meine Kinder alle zwei Minuten zu ermahnen, bitte Abstand zu anderen zu halten. Daher bevorzugen wir Ausflüge in die nahegelegenen Wälder oder Parks. Und selbst, wenn ich mal keine Lust habe, die Jungs zu aktivieren; sie selbst finden doch immer irgendetwas Spannendes zu tun. Große Äste werden hin- und hergeschleppt, Geheimpfade erforscht, ausgehöhlte Bäume untersucht oder Steine auf zugefrorene Seen geflitscht. Kinder können das.

Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung

Die Kinder stört das trübe Wetter in der Regel viel weniger als mich selbst. Das musste ich mir auch erstmal eingestehen. Solange die Kleidung warm und trocken hält, stehen längeren Abenteuern in der Natur nichts im Wege. Das gilt übrigens auch für die Eltern: Bitte nicht nur drauf achten, dass die Kinder gut ausgerüstet sind mit Skiunterwäsche oder Ähnlichem. Mir selbst hat meine Schneehose auch bei nicht-Schnee schon sehr gute Dienste geleistet. Und so können wir auch gut gemeinsam bei Schneeregen und Frostgraden die Umgebung erforschen. Wenn mal ganz viel Überzeugungskraft nötig ist, packen wir eine Thermosflasche Kakao und Lieblingskekse ein.

Radfahren geht auch im Winter

Seitdem der Kleinste der Familie im ersten Lockdown Radfahren gelernt hat, erweitert sich der Radius unserer Ausflüge wöchentlich. Denn auch das geht natürlich bei (fast) jedem Wetter: Radtouren. Selbst der Vierjährige schafft mittlerweile Distanzen von bis zu 20 Kilometern. Wir suchen uns vorher auf dem lokalen Stadtplan ein Ziel aus und verbinden dies meist noch mit einer kleinen Aktivität. Es ist immer spannend, irgendwohin zu fahren, wo man bisher noch nie war (ich gebe zu, das muss man als Eltern entsprechend „vermarkten“). Meine Kinder lieben zum Beispiel geheimnisvolle Orte, wie stillgelegte Eisenbahnschienen oder Ruinen. Manchmal genügt es für uns aber auch zum Seniorenheim in der Nähe zu fahren, die ein Tiergehege mit Ziegen und Schweinen haben und diesen „Hallo“ zu sagen.

Folge uns in Social Media

Fünf Winter-Outdoor Aktivitäten, die allen Spaß machen

- Pimp your Walk: Nur Spazierengehen ist für Kids oft die pure Langeweile und der Inbegriff von öden Sonntagnachmittagen. Hier hilft das Anlegen eines Draußen-Bingos (Wer sieht zuerst die Müllabfuhr, einen Bus, einen Raubvogel oder gar ein wildes Tier?) Im Internet könnt Ihr einige Vorlagen finden oder Ihr malt vorher passend zu eurer Stadt und Umgebung ein eigenes Bingospiel auf. Stift einpacken und los geht’s!

- Stempeljagd: Für unsere Radtour legen wir vorher eine ungefähre Route fest und bestimmen Orientierungspunkte (die große Eiche im Ortskern, der Bootssteg am Weiher, etc.) und in ein vorab gefertigtes Heft stempeln wir jeden erreichten Ort ab. Unser Endziel ist zu Hause und dort gibt es dann natürlich auch eine leckere Belohnung für die erfolgreich bewältigte Jagd. (Anreize braucht’s dann doch…)

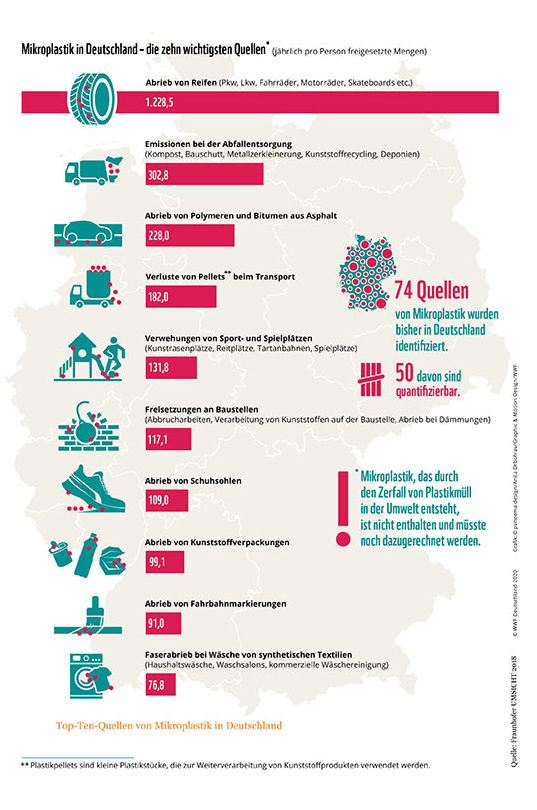

- Mülldetektive: Im Herbst haben wir festgestellt, wie vermüllt unser lokaler Park ist. Der Nachbar hatte noch zwei alte Grillzangen übrig und schon sind wir auf Aufräummission gewesen. Mit großem Enthusiasmus haben die Jungs alte Flaschen, Plastikverpackungen, Kronkorken und den ein oder anderen alten Blumentopf eingesammelt. Besonders interessant wurde es, wenn wir uns überlegt haben, wie der Abfall hierhin gekommen ist und wer ihn aus welchem Grund hinterlassen hat.

- Fußspuren entschlüsseln: Zugegeben, die meisten Fußspuren, die man in der näheren Umgebung findet, stammen vom Menschen selbst oder eben auch von Hunden. Tief im Wald oder am Feldrand sieht das aber auch schon anders aus; besonders wenn Schnee liegt oder der Forstweg aus Matschepampe besteht. Reh‑, Fuchs- und Wildschweinspuren lassen sich sehr gut erkennen und für solche, die Profis werden wollen, gibt es entsprechende Vordrucke im Netz oder tolle Kinder-Gesellschaftsspiele, die sich mit dem Thema befassen. (Link zur Junior-Seite)

- Verstecken 2.0: Das Top-Geburtstagsgeschenk von Oma und Opa im letzten Jahr waren die Walkie-Talkies. Hierzu teilen wir uns auf und spielen Verfolgungsjagden oder geben uns gegenseitig Rätsel auf. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Der Frühling kommt bald – haltet durch!

Egal, was Ihr draußen macht, selbst wenn Ihr nur einen „Wer schreit am lautesten“ Wettbewerb im Wald durchführt: Lüftet euch und eure Kinder! Dann klappt es auch besser mit der nächsten Home Schooling Challenge.

Und auch, wenn euch das noch sehr weit weg erscheint: In ein paar Wochen werden die ersten Schneeglöckchen und Krokusse hervorkommen, die Zugvögel vorbeiziehen und die Tage wieder länger. Dann wird es auch zunehmend mehr Spaß machen, rauszugehen und gemeinsam die Natur erwachen zu sehen.

Habt Ihr auch Tipps für spannende Aktivitäten an der frischen Luft im Winter? Schreibt sie hier in die Kommentare!

Der Beitrag Kinder lüften: Tipps gegen den Lockdown-Koller erschien zuerst auf WWF Blog.

). Zum Glück hat Sohnemann Spaß an Upcycling-Projekten und verwertet die Verpackungsreste und anderes Ausrangiertes zum Schluss als Kunstwerk.

). Zum Glück hat Sohnemann Spaß an Upcycling-Projekten und verwertet die Verpackungsreste und anderes Ausrangiertes zum Schluss als Kunstwerk.