Abschied ins Meer

Das Leben mit dem Panzer wirkt beschwerlich, doch Schildkröten gibt es schon sehr lange auf der Welt, etwa 200 Millionen Jahre. Von den rund 350 Schildkrötenarten auf der Erde leben nur sieben im Meer. Sie stammen aber von den Land- respektive Süßwasserschildkröten ab. Sie haben sich vor mehr als hundert Millionen Jahren ins Meer verabschiedet. Und haben alle tropischen und subtropischen Meere besiedelt.

Schlafen unter Wasser

Meeresschildkröten sind für das Leben im Wasser perfekt angepasst. Ihr Panzer ist flacher und stromlinienförmiger als der ihrer Verwandtschaft an Land. Die Füße sind flossenartig. Manche haben Schwimmhäute zwischen den Krallen. Sie tauchen zwischen 5 und 40 Minuten lang – und können beeindruckende 4 bis 7 Stunden schlafend tauchen, bevor sie wieder an die Oberfläche müssen. Sie verlangsamen dabei ihren Stoffwechsel erheblich.

Eine halbe Tonne Schildkröte!

Die Lederschildkröte ist die Größte der Meeresschildkröten: Sie kann bis zu 1,8 Meter lang und 500 Kilogramm schwer werden. Die kleinste: Kemp’s Bastardschildkröte (Lepidochelys kempii) mit 50–80 Zentimetern Panzerlänge.

Folge uns in Social Media

Bastard! Unecht!

Bastardschildkröten haben ihren wenig freundlichen Namen, da sie früher als Hybriden zwischen der Suppenschildkröte und der Unechten Karettschildkröte galten. Die unterscheidet sich von der Echten Karettschildkröte wiederum durch einen größeren Kopf. Es ist kompliziert.

Die Panzer, das Meer und die Heimat: Wie pflanzen sich Schildkröten fort?

Kompliziert ist auch die Fortpflanzung, nicht nur wegen der Panzer: Meeresschildkröten sind meist Einzelschwimmer, verbringen ihr ganzes Leben im Meer und legen dabei Tausende von Kilometern zurück. Die Paarung findet meist an der Wasseroberfläche statt. Dann wird es anstrengend für die Weibchen: Nur sie kommen zur Eiablage an Land – und zwar an jenen Strand, an dem sie selbst geschlüpft sind. Je nach Art kehren die Tiere in Abständen von etwa drei Jahren zur Paarung in Küstengewässer zurück. Meist legt ein Weibchen bis zu dreimal in einer Nistsaison Eier ab – je nach Art etwa 50 bis 200 runde, weiße Eier.

Wie finden Schildkröten ihren Geburtsstrand wieder?

Die Schildkröten orientieren sich am Magnetfeld der Erde, wie die Forscher_innen er Universität North Carolina herausgefunden haben. Ganz ähnlich machen es übrigens Zugvögel.

Das Salz muss wieder raus

Stichwort Anpassung: Über Salzdrüsen an den Augen scheiden sie ständig Salz aus, das die Meeresschildkröten über das Meerwasser aufnehmen und wieder loswerden müssen.

Suppe und Brillen

Der Mensch hat die Meeresschildkröten in den letzten Jahrhunderten schwer dezimiert. Der grauselige Name der Art Australische Suppenschildkröte (Natator depressus) erinnert noch daran, dass sie sehr gerne gegessen wurden. Dabei hat früher die traditionelle und lokale Nutzung der Schildkröte als Eiweißquelle den Bestand nie ernsthaft gefährdet. Erst seit Schildkrötensuppe zu einer Delikatesse und Schildpatt zu exklusiven Brillen und Schmuckstücken verarbeitet wurde, begann der bedrohliche Niedergang vieler Populationen. Übrigens: Noch in den 1970er Jahren stand auch in Deutschland Schildkrötensuppe auf der Speisekarte.

Corona-Notspende: Hilferufe aus der ganzen Welt

Was bedroht Meeresschildkröten?

Meeresschildkröten können wahrscheinlich bis zu hundert Jahre alt werden. Fressfeinde haben sie wenige, wenn sie erst mal die gefährliche Kindheit überstanden haben. Es drohen aber viele Gefahren. Jedes Jahr enden hunderttausende Tiere als ungewollter Beifang in Fischernetzen oder an Langleinen. Außerdem werden die Brutgebiete der Reptilien vielerorts Opfer einer ungebremsten Strandbebauung und intensiver touristischer Nutzung.

Der internationale Handel mit Fleisch, Eiern und Schildpatt sind eigentlich seit 1979 weltweit verboten. Dieses Verbot wurde aber erst 1994 wirklich durchgesetzt.

Meeresschildkröten sind besonders gefährdet durch Plastikmüll

Der Tisch der Meeresschildkröten ist reich gedeckt. Je nach Art und Lebensabschnitt fressen sie Plankton, Algen, Seegras, Muscheln, Tintenfische, Pflanzen, Schnecken, Fischeier, Quallen, Korallen, Tintenfische, Krebstiere, Krabben und noch manch anderes mehr. Ihr Appetit auf Quallen kann ihnen allerdings zum Verhängnis werden. Treibende Plastiktüten sehen Quallen leider zum verwechseln ähnlich aus – und immer mehr Schildkröten verenden daran.

Hilfe hilft!

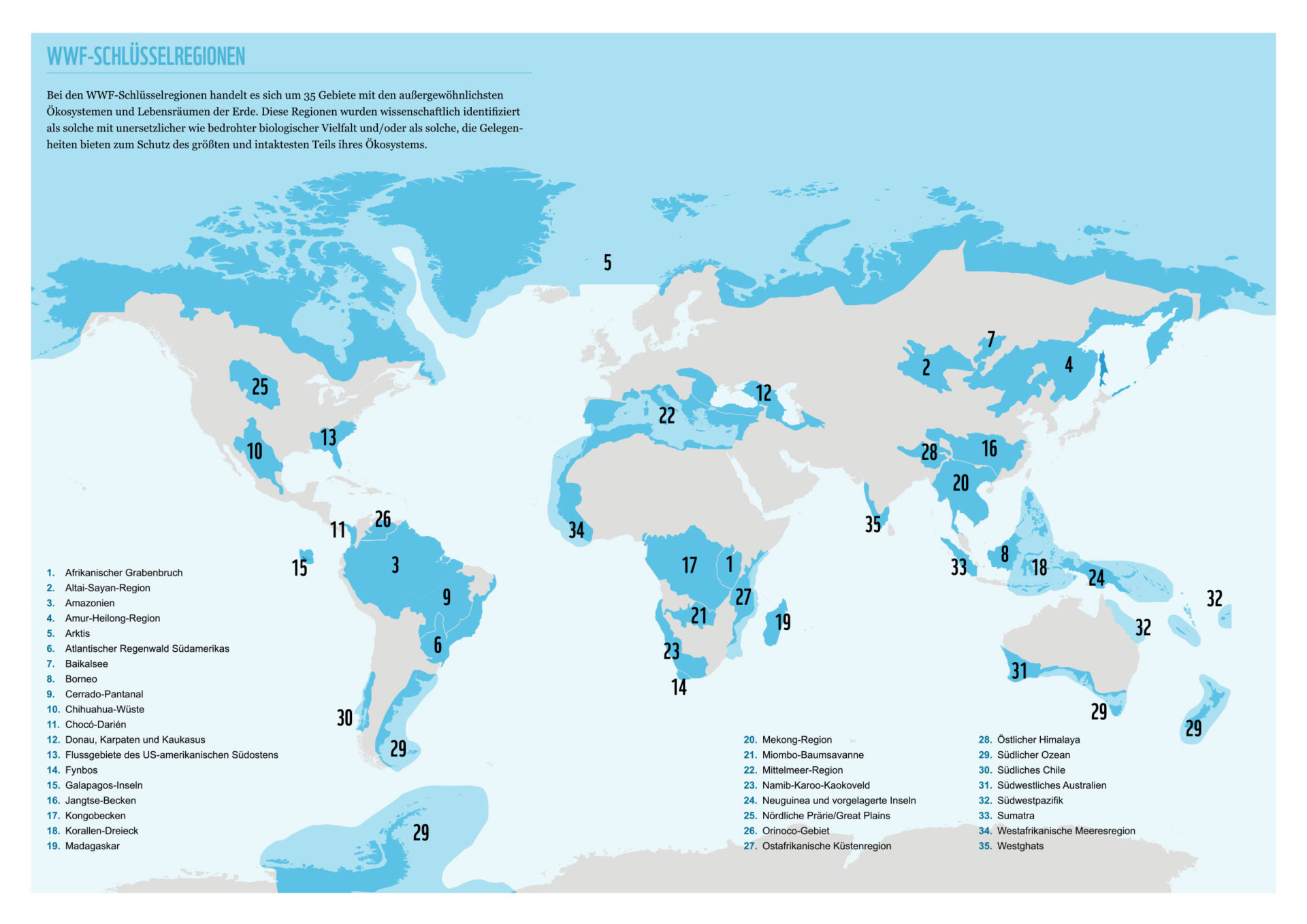

Bei den Meeresschildkröten haben wir es sogar wissenschaftlich bestätigt, dass sich unsere Arbeit, die Arbeit aller Naturschützer lohnt. Es gibt Projekte fast überall, wo Schildkröten leben, vom Peloponnes bis zu den Philippinen. Strände werden bewacht, Nester beschützt, Fischerei umgestellt. Langsam, langsam scheinen sich manche Bestände zu erholen, wie das Science Mag schreibt.

Bald nur noch Männchen?

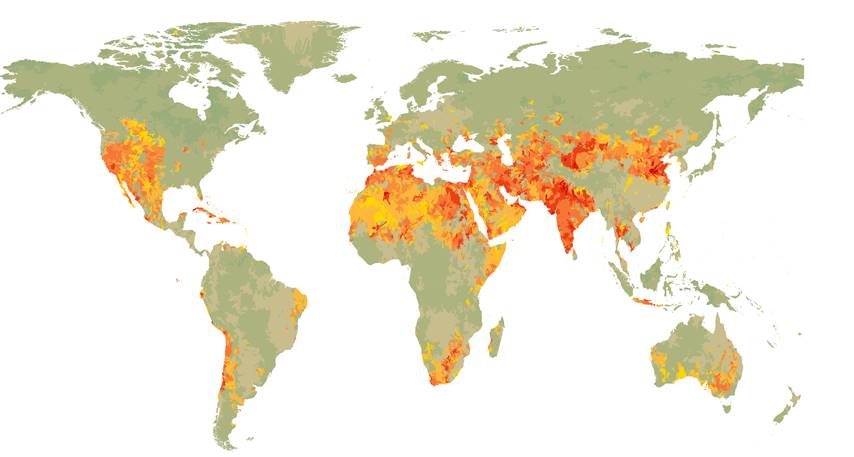

Alle diese wunderbaren Erfolge könnten jedoch durch den Klimawandel aufgefressen werden. Bei Schildkröten ist die Verteilung der Geschlechter nämlich von äußeren Bedingungen abhängig. Wärme und Feuchtigkeit des Nests bestimmen, ob sich die Embryos in den Schildkröteneiern zu Männchen oder Weibchen entwickeln. Durch die zunehmende Erwärmung verschiebt sich das Geschlechtsverhältnis. Bei wärmeren Temperaturen schlüpfen mehr Weibchen. An einigen Stränden schlüpfen inzwischen zu 99 Prozent Weibchen. Bei Krokodilen ist es übrigens umgekehrt: Hier sind die Nachkommen durch die höheren Temperaturen immer öfter männlich.

Was macht der WWF?

Alles hängt mit allem zusammen, wie schon der alte Humboldt erkannte. Besonders gut zu erkennen beim Schutz der Meeresschildkröten. Es ist wichtig, die Strände zur Eiablage zu beschützen. Ja, das Handelsverbot muss konsequent umgesetzt werden. Wir brauchen eine andere Fischerei. Durch sogenannte „turtle excluder devices“ (TEDs) in den Netzen können Schildkröten entkommen. In der Langleinen-Fischerei hilft der Einsatz von speziellen runden Haken, um den ungewollten Beifang zu verhindern. Wir setzen uns dafür ein, bis 2030 ein Drittel der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Der stetige Eintrag von Plastikmüll muss nachhaltig enden. Und letztendlich wird nur eine Verringerung des CO2-Ausstoßes und die Bekämpfung der Klimakrise das Meer retten. Wir arbeiten an all diesen Stellschrauben. Es ist komplex. Und wir sind für jede Hilfe dankbar.

Der Beitrag Das gefährliche Leben der Meeresschildkröten erschien zuerst auf WWF Blog.