Im Laufe der Evolution haben sich im Reich der Tiere verschiedene Fortpflanzungsformen entwickelt. Insgesamt legen die meisten Tiere Eier, ein geringer Anteil ist lebendgebärend oder eilebendgebärend. Bei der so genannten ovuliparen Fortpflanzung erfolgt die Befruchtung der Eier nach der Ablage. Ovipare Tiere legen hingegen bereits befruchtete Eier ab. Die Embryonen ernähren sich jeweils bis zum Schlüpfen vom in den Eiern gespeicherten Dotter.

Heikle Übergabe

Kaiserpinguine leben rund um den Südpol und kommen in Regionen der Antarktis vor, in denen kein anderes Wirbeltier überleben könnte. Bedingt durch die schwierigen Lebensumstände im Lebensraum dieser Pinguine zeigen sie einen komplexen Fortpflanzungszyklus. Zu Beginn des antarktischen Winters ziehen die Kaiserpinguine zu ihren Brutplätzen bis zu über einhundert Kilometer landeinwärts in Regionen, die im Sommer immer noch jenseits der Packeisgrenze liegen. Dort angekommen beginnt die Paarungszeit. Dann legt das Weibchen ein einziges Ei und übergibt es sofort an das Männchen. Bei der Eiübergabe darf nichts schief gehen. Sollte das Ei kurzzeitig wegrollen, ist der Embryo nach wenigen Minuten verloren. Wenn alles geklappt hat, bewahrt das Männchen das Ei auf seinen Füßen auf und bedeckt es schützend mit seiner Bauchfalte. Das Weibchen macht sich nach der Eiübergabe auf den Weg zurück zum Meer, um sich neue Reserven für die Kükenaufzucht anzufressen. Das Männchen brütet das Ei allein aus. Nach etwa zwei Monaten schlüpft das Küken und die Mutter kehrt zurück, um es zu füttern…

Das Sonnenei

Krokodile vergraben ihre Eier entweder im Boden oder bauen Nester aus Erde und Pflanzenmaterial, bei dessen Verrottung Brutwärme durch Gärung entsteht. Eine Besonderheit bei dieser ausschließlich eierlegenden Tiergruppe ist, dass das Geschlecht der Jungen nicht genetisch festgelegt ist. Bei einigen anderen Reptilien ist das ebenso. Ob sich männliche oder weibliche Jungtiere entwickeln hängt von der Temperatur der Eier in einem bestimmten Abschnitt während der Embryonalentwicklung ab. In einem Gelege entstehen normalerweise sowohl Weibchen als auch Männchen, zum Beispiel wenn die Eier unterschiedlich tief eingegraben wurden. Mittelfristig ist zu befürchten, dass sich das Geschlechterverhältnis durch die Erderhitzung verschieben wird. Bei Grünen Meeresschildkröten ist dieser Effekt sogar schon nachgewiesen. Bei ihnen gibt es mittlerweile mehr Weibchen, bei Krokodilen würden hingegen Männchen überwiegen.

Halb so, halb so

Die bei uns ebenso wie in anderen europäischen Ländern heimische Blindschleiche gehört zu den eilebendgebärenden Arten. Bei der in der Fachsprache ovoviviparen Fortpflanzung werden die Eier nicht abgelegt, sondern verbleiben im Mutterleib und werden dort ausgebrütet. Die Versorgung während der Embryonalentwicklung erfolgt jedoch nicht über den Stoffwechsel des Muttertieres. Die Embryonen ernähren sich ausschließlich von in den Eiern gespeichertem Dotter. Nach rund drei Monaten erfolgt die verzögerte Eiablage, bei der die voll entwickelten Nachkommen schlüpfen. Neugeborene Blindschleichen sind sofort vollkommen selbstständig.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Ach du dickes Ei

Kiwis pflegen lebenslange „Ehen“. Diese flugunfähigen Vögel Neuseelands mit dem braunen Gefieder und den langen, nach unten gebogenen Schnäbeln legen rund einen Monat nach der Paarung meist ein einzelnes Ei. Aber nicht einfach ein Ei. das größte Ei der Welt im Verhältnis zur Körpergröße der Mutter. Das Ei kann bis zu einem Viertel des Körpergewichts des Weibchens wiegen. In den letzten Tagen vor der Eiablage sind die Eier so einnehmend, dass die Kiwiweibchen nichts mehr fressen können. Wenn das Ei abgelegt ist, übernimmt das Brüten häufig das Männchen oder beide Elternteile wechseln sich ab.

Ausnahmsweise: Eierlegende Säugetiere

Säugetiere sind typischerweise lebendgebärend. Von den rund 5500 Säugetierarten sind nur das Schnabeltier und Ameisenigelarten eierlegend. Ameisenigel sind in Australien, Tasmanien und Neuguinea zuhause. Sie ähneln den Igeln, sind aber nicht näher mit ihnen verwandt. Ameisenigel legen circa drei bis vier Wochen nach der Begattung meist ein einzelnes Ei. Zur selben Zeit bildet sich am Bauch des Weibchens ein kleiner Brutbeutel aus, in den es das Ei hineinlegt und dort etwa zehn Tage lange bebrütet. Wenn die Zeit gekommen ist, öffnet das Ameisenigeljunge mit Hilfe eines Eizahns die Schale und schlüpft.

Liebe ist die beste Diät

Eier abzulegen birgt ein gewisses Risiko. Um die Brut bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen zu können, haben sich bei manchen Eierlegenden Tierarten im Laufe der Evolution Formen der inneren Brutpflege entwickelt. Einige Buntbarsche sind zum Beispiel so genannte Maulbrüter. Meistens sind es bei ihnen die Weibchen, die die Eier ins Maul nehmen, mit sich tragen und dort bebrüten. Die Männchen besitzen im Afterbereich oft helle Eiflecken. Wenn die Weibchen nach der Eiablage beim Einsammeln der Eier nach diesen vermeintlichen Eiern schnappen, geben die Männchen Sperma ab. Dieses wird von den Weibchen mit aufgeschnappt, gelangt in die Mundhöhle und befruchtet dort die Eier. Fressen können die maulbrütenden Tiere dann natürlich nicht…

Ei am Stiel

Manche Eier müssen besonders gesichert werden. Florfliegen zum Beispiel befestigen jedes einzelne Ei an einem langen Stiel an Pflanzen. So sind die Eier besser vor vorbeikrabbelnden Feinden geschützt, die sogar auch aus der eigenen Familie stammen. Manchmal sehen die Pflanzen dann aus wie eine Haarbürste oder ein geschmückter Osterstrauß.

Folge uns in Social Media

Um eine ausreichende Sauerstoffversorgung während der Embryonalentwicklung zu gewährleisten, müssen die Eier der Nagelrochen, einer in der Nordsee heute selten gewordenen Knorpelfischart, an Orten abgelegt werden, die von sauerstoffreichem Wasser durchströmt werden. Damit die Eier aber von der Strömung nicht weggeschwemmt werden, sind sie in einzelnen viereckigen mit Haltearmen an den Ecken versehenen Kapseln verpackt. Mit Hilfe der Haltearme können sie in Bodennähe an Strukturen wie Bewuchs befestigt werden.

Kette der Meerjungfrau?

Die Eier der großen, räuberischen Meeresschnecken der Gattung Busycon, sind auch in Kapseln verpackt. Die bis zu über 100 scheibenförmigen Kapseln eines Geleges sind miteinander verbunden und bilden eine spiralförmig gewundene Eischnur. Diese Eischnüre sind auch bekannt als die Kette der Meerjungfrau.

Farbenvielfalt der Eier

Die Schale von Vogeleiern besteht aus Calciumcarbonat und ist mehrschichtig aufgebaut. Die Farben werden durch zwei Pigmente gebildet, dem rotbräunlichen Protoporphyrin und dem blaugrünen Biliverdin. Eine Vielfalt an Farben entsteht durch unterschiedliche Mengen dieser beiden Pigmente, die Färbung in verschiedenen Schichten Überlagerungen beider Pigmente und natürlich Musterungen. Zu den buntesten Eiern in der Vogelwelt gehören die grünen wie glasiert wirkenden Eier der Perlsteißhühner, die hellblauen Eier der Wanderdrosseln, nach deren Eierfarbe sogar ein Farbton benannt worden ist und die rotbraun gefleckten Eier der weltweit verbreiteten Wanderfalken.

Spiegeleier für die Grüne Meeresschildkröte

Zu guter Letzt sei die aufgrund ihres Aussehens besonders gut zum Thema passende Spiegeleiqualle erwähnt. Spiegeleiquallen besitzen einen weißlichen Schirm mit einer durch Algenbesatz orange gefärbten Erhebung in der Mitte. Fertig ist das Spiegelei. Spiegeleiquallen leben im Mittelmeer und werden vor allem von Grünen Meeresschildkröten verspeist. Sie halten sich hauptsächlich auf hoher See knapp unter der Wasseroberfläche auf. Die Spiegeleiquallen setzen bei der Fortpflanzung allerdings nicht auf Eier. Sie vermehren sich abwechselnd entweder geschlechtlich durch Abgabe von Larven ins Wasser — oder ungeschlechtlich durch Knospung und Abschnürung.

Der Beitrag Rund ums Ei erschien zuerst auf WWF Blog.

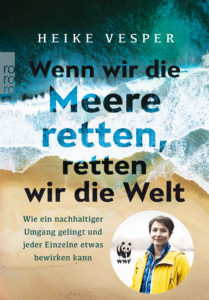

Heike Vesper:

Heike Vesper: