Dieser Sommer hat einmal mehr gezeigt, wie zerstörerisch Extremwetterereignisse sind, die durch die Klimakrise immer häufiger auftreten. Während die Hochwasserkatastrophe in Deutschland ganze Ortschaften wegriss, litten die Menschen in Teilen Europas, Kanadas und den USA unter brütender Hitze und zerstörerischen Waldbränden. Auch China blieb nicht verschont. In einigen Provinzen fiel dort innerhalb von drei Tagen so viel Regen, wie sonst in einem Jahr. Dutzende Menschen kamen ums Leben.

Xi fordert mehr Tempo

Man könnte meinen, dass die Bilder auch beim chinesischen Staatschef, Xi Jinping, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Im Rahmen der gestrigen UN-Generaldebatte forderte Xi mehr Tempo beim Übergang zur treibhausgasneutralen Wirtschaft und sicherte zu, dass China alles tun werde, um das Ziel der Klimaneutralität bereits vor 2060 zu erreichen. Dazu werde das Land den Bau von neuen Kohlekraftwerken im Ausland stoppen und die Finanzierung der Energiewende in den aufstrebenden Ländern des globalen Südens ausbauen.

Wir begrüßen diesen Schritt. Der Klima- und Energiechef des WWF, Manuel Pulgar-Vidal sprach von einer Trendwende.

Mit einem nüchternen Satz kündigt Xi das an, was wir zusammen mit anderen Umweltorganisationen und Energieexpert:innen bereits seit Jahren fordern: ein Ende der Investitionen in neue Kohlekraftwerke. China ist aktuell weltweit für die meisten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Land stand, angesichts des jüngsten Berichts des Weltklimarates, zunehmend unter dem Druck der G7 Staaten, die das Aus für neue chinesische Kohleprojekte im Ausland forderten. Zuletzt hatten die Proteste auch in den Ländern zugenommen, in denen Chinas Kraftwerke gebaut werden — darunter sind Bangladesch, Vietnam und Kenia. Weltweit sind mit Hilfe staatlicher chinesischer Banken und Baufirmen Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von mehr als 53 Gigawatt (GW) ans Netz gegangen.

Folge uns in Social Media

In erster Linie ist die Nachricht ein Durchbruch für den Klimaschutz. Immerhin werden nun Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 40 GW, verteilt auf 20 Länder, nicht mehr ans Netz genommen. Das entspricht der Gesamtleistung der deutschen Kohlemeiler. Mindestens genauso wichtig ist auch das Signal an die Kapitalmärkte. Laut der Green Belt and Road Initiative sind mehr als 70 Prozent der globalen Kohlekraftwerke auf Finanzspritzen aus Peking angewiesen. Sollte Chinas Kehrtwende so umgesetzt werden, ist die wichtigste Geldquelle für neue Kohleprojekte weltweit versiegt. Das könnte mittelfristig der entscheidende Sargnagel für die Kohleverstromung sein.

Globaler Ausstieg aus der Kohle eingeleitet

Klar ist, dass der globale Rückzug aus der Kohleenergie längst begonnen hat. Eine neue Studie des Klima-Think-Tanks E3G zeigt, dass Neubauprojekte für Kohlekraftwerke seit dem Pariser Klimaabkommen um Dreiviertel eingebrochen sind.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

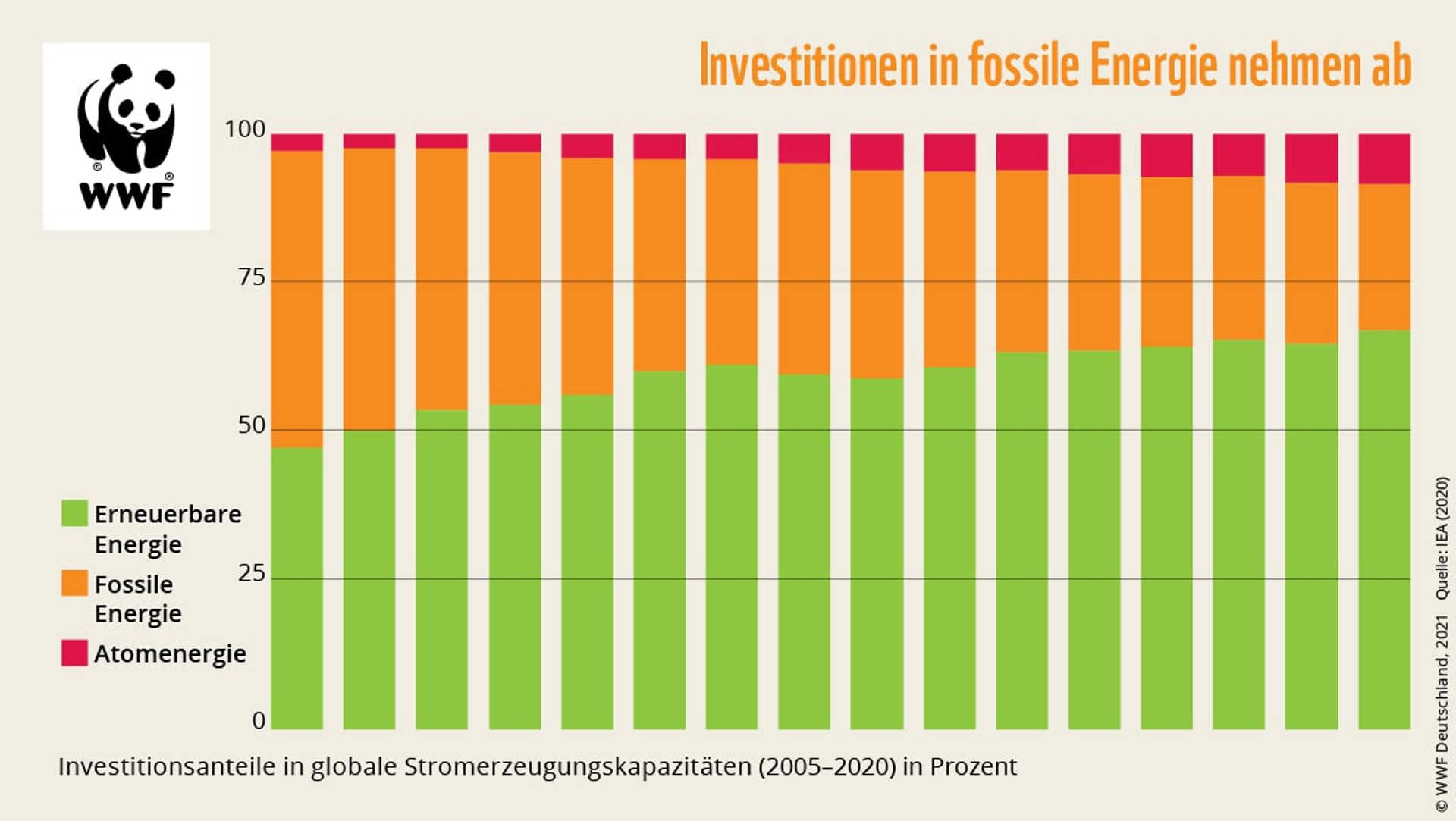

44 Länder haben sich seit 2015 gegen neue Kohlekraftwerke positioniert. In weiteren 40 Ländern wären derzeit ohnehin keine Kohlekraftwerke in den entscheidenden Projektphasen. Die Schwelle liegt hier also niedrig, sich ebenfalls endgültig von neuen Kohleprojekten loszusagen. Insgesamt seien seit 2015 unglaubliche 1175 GW an Kohlestrom-Kapazitäten nicht ans Netz gegangen. Das entspricht in etwa der gesamten Kohlekraftkapazität Chinas. Möglich gemacht wurden diese Schritte nicht nur durch Trendwenden in der Klima- und Energiepolitik vieler Länder. Unlängst hat sich auch der Kapitalmarkt von der schmutzigsten Form der Energieversorgung abgewendet. Schließlich treiben auch Umweltorganisationen und die Zivilgesellschaft den Wandel in entscheidendem Maße voran.

Diese Fragen bleiben noch offen

China bleibt der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, wirksame Energie- und Klimapolitik auch auf internationalem Niveau voran zu bringen. Selbst wenn wirklich Schluss sein sollte mit chinesischen Investitionen in neue Kohleprojekte im Ausland, bleiben viele Fragen offen. So nannte Xi in seiner Rede kein Datum, ab dem die Finanzierung internationaler Kohlekraftprojekte eingestellt wird. Fraglich bleibt auch, ob es sich dabei ausschließlich um Projekte handelt, die sich noch in der Planung befinden – oder ob auch im Bau befindliche Kohlekraftwerke betroffen sind. Zudem ist unklar, inwieweit sich die Aussage auf staatliche oder private Unternehmen bezieht.

Auch in China selbst ist noch einiges zu tun: Allein im vergangenen Jahr gingen innerhalb Chinas Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 38 GW ans Netz – das Dreifache der weltweit neu gebauten Kapazitäten. Laut eines Expertenberichts der Initiative Carbon Tracker sind weitere Kohlekraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 187 GW in der Pipeline. Das entspricht mehr als der Hälfte der weltweit im Bau befindlichen Kohlekraftkapazitäten. Kohle ist im chinesischen Strommix noch der wichtigste Energieträger – und die neu gebauten Kraftwerke haben Laufzeiten von bis zu 50 Jahren.

Gleichwohl sind auch Chinas erneuerbare Kapazitäten ebenfalls in beträchtlichem Umfang gewachsen. Es drängt sich also die Frage auf, wann China auch innerhalb seiner Landesgrenzen die Abkehr von der Kohleverstromung konsequent vollzieht.

Ein Signal vor dem Klimagipfel

Xi Jinpings Ankündigung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. In wenigen Wochen findet der G20-Gipfel in Rom statt, bei dem es unter anderem darum geht, den klimaschädlichen Subventionen ein Ende zu setzen und die benötigte Klimafinanzierung zu entfesseln. Im November folgt der Klimagipfel in Glasgow. China ist eines der Schüsselländer, wenn es darum geht, die Erderhitzung zu begrenzen und die Klimaziele einzuhalten. Wie viele andere werden wir daher genau beobachten, inwiefern den ambitionierten Plänen nun auch Taten folgen.

Der Beitrag China stoppt Finanzierung von Kohle im Ausland erschien zuerst auf WWF Blog.