Klimakonferenzen machen müde, oh ja. Wir haben alle wenig geschlafen. Und sind täglich fast einen Halbmarathon zwischen den verschiedenen Terminen gelaufen. Was die Verhandlungen bringen weiß man erst zum Schluss. In jeder Sekunde kann alles scheitern, was bisher verabredet war. Ob man es dann “Blah, blah, blah” findet wie Greta Thunberg oder “historisch” wie Svenja Schulze kommt ganz auf die Perspektive an. Und die ist gemessen an dem was wirklich nötig ist, nicht gerade rosig. Es klaffen mehrere Lücken im Gefüge.

Eine riesige Lücke zwischen 1,5°C und den in Glasgow verabredeten Zielen und eine noch größere zwischen den Zielen und ihrer Umsetzung. Da ist Greta Thunberg nicht die Einzige, die frustriert ist, denn es muss alles viel schneller und entschiedener vorangehen – auf einer Konferenz, bei der sich 196 Länder einigen sollen, geht es eben dann aber sehr langsam. Deshalb ist es wichtig zu verstehen was Klimakonferenzen sind und leisten können – und was nicht.

Was eine COP kann — und was nicht

Ich war zum ersten Mal bei einer und habe sehr viel dazugelernt. COPs sind ein Ort des Zusammenkommens, ein Instrument für globale Beschlüsse. Und sie können die Strategien der Staaten aufeinander abstimmen. Was Klimakonferenzen nicht leisten können, ist die Umsetzung ihrer Beschlüsse. Diese liegt bei den Staaten selbst, bei Unternehmen und Regierungen. Und diese Aufgabe beginnt jetzt.

Denn beim Zusammenkommen, bei den globalen Beschlüssen und beim Abstimmen hat die COP26 Fortschritte gemacht: Wir sind auf einem gemeinsamen Weg. Wichtig ist: auf dieser Klimakonferenz wurden die noch offenen Punkte des Pariser Abkommens fertig verhandelt. Dazu gehören der Handel mit Emissionsminderungen (Artikel 6), das Berichtswesen der Staaten (Transparenz) und die Gültigkeitsdauer der nationalen Klimaziele (Common Time Frames). So wird für die nationalen Klimaziele (NDCs) jetzt eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren empfohlen und Schlupflöcher für die doppelte Anrechnung von Emissionsminderungen wurden geschlossen. Zudem sind alle Länder aufgefordert ihre NDCs bis zum nächsten Jahr erneut nachzubessern. Außerdem wurde die Klimafinanzierung erhöht. In Zukunft soll doppelt so viel Geld wie bisher für die Anpassung an die Klimakrise zur Verfügung stehen.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Auch beim Thema Kohleausstieg gab es einen entscheidenden Fortschritt. Und zwar, dass er genannt wird in der Abschlusserklärung. Zum ersten Mal! Darauf bezieht sich dann auch Svenja Schulze mit der Bewertung “historisch”. Zwar war die Enttäuschung riesig, als Indien und China in letzter Minute die Formulierung von einem „Ausstieg“ aus der Kohle blockierten. So riesig, dass beim COP-Präsidenten Alok Sharma kurz Tränen flossen. Doch auch die abgeschwächte Formulierung von einem „Herunterfahren“ der Kohleverstromung, ist ein elementarer Schritt, der noch zu Beginn der COP kaum gangbar erschien. Noch vor wenigen Jahren haben wir in Deutschland für den Kohleausstieg demonstriert. Jetzt steht er sogar in einem globalen Abkommen. Ein deutliches Signal an die Länder der Welt: macht Euch auf dem Weg zu einer post-fossilen Energieversorgung.

Zu den Beschlüssen der COP kommen zahlreiche Allianzen einzelner Staaten, die auf der Klimakonferenz gegründet wurden. Deutschland ist beispielsweise schon länger bei der Powering Past Coal Alliance Mitglied. Auf der COP ist Deutschland jetzt auch der Allianz gegen Entwaldung und der Allianz zur Finanzierung der Energiewende beigetreten. Bei dem Aus für Verbrennermotoren und der „Beyond Oil and Gas Alliance“ leider nicht. Diese Allianzen müssen in den kommenden Jahren zeigen, dass sie mehr sind als Versprechungen. Wobei wir wieder beim Thema Umsetzung wären.

Was auf der COP26 auf der Strecke geblieben

Noch immer haben die Industrieländer ihr Versprechen nicht eingelöst, jährlich 100 Milliarden Dollar Klimafinanzierung für Schwellen- und Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen. Es gab kaum Fortschritte bei der Verantwortungsübernahme für klimabedingte Schäden und Verluste. Und in freiwilligen Kohlenstoffmärkten ist die doppelte Anrechnung von Emissionsminderungen immer noch möglich — ebenso wie die Nutzung uralter Zombie-Zertifikate aus der Kyoto-Zeit.

Folge uns in Social Media

Deswegen und aufgrund der Struktur der Konferenz bleibt nach der COP26 noch viel zu tun. Der Wendepunkt zu einem 1,5‑Grad-Pfad ist noch nicht erreicht, die Bedrohung für Menschen, Tiere und Ökosysteme real. Es liegt jetzt an den Vertragsstaaten, den Klimaschutz in ihren Ländern umzusetzen: Das vielzitierte „Umsetzungsjahrzehnt“ beginnt.

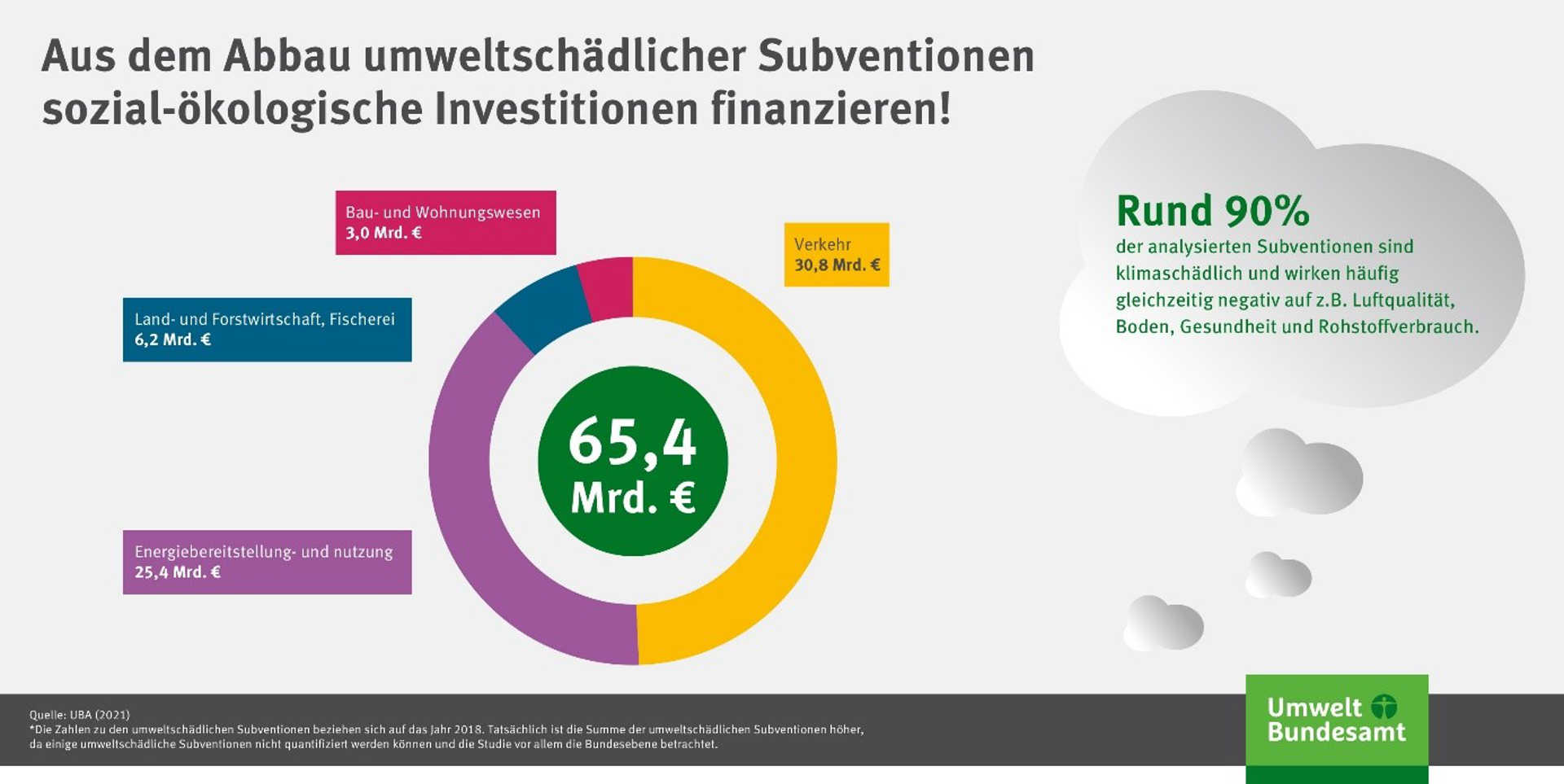

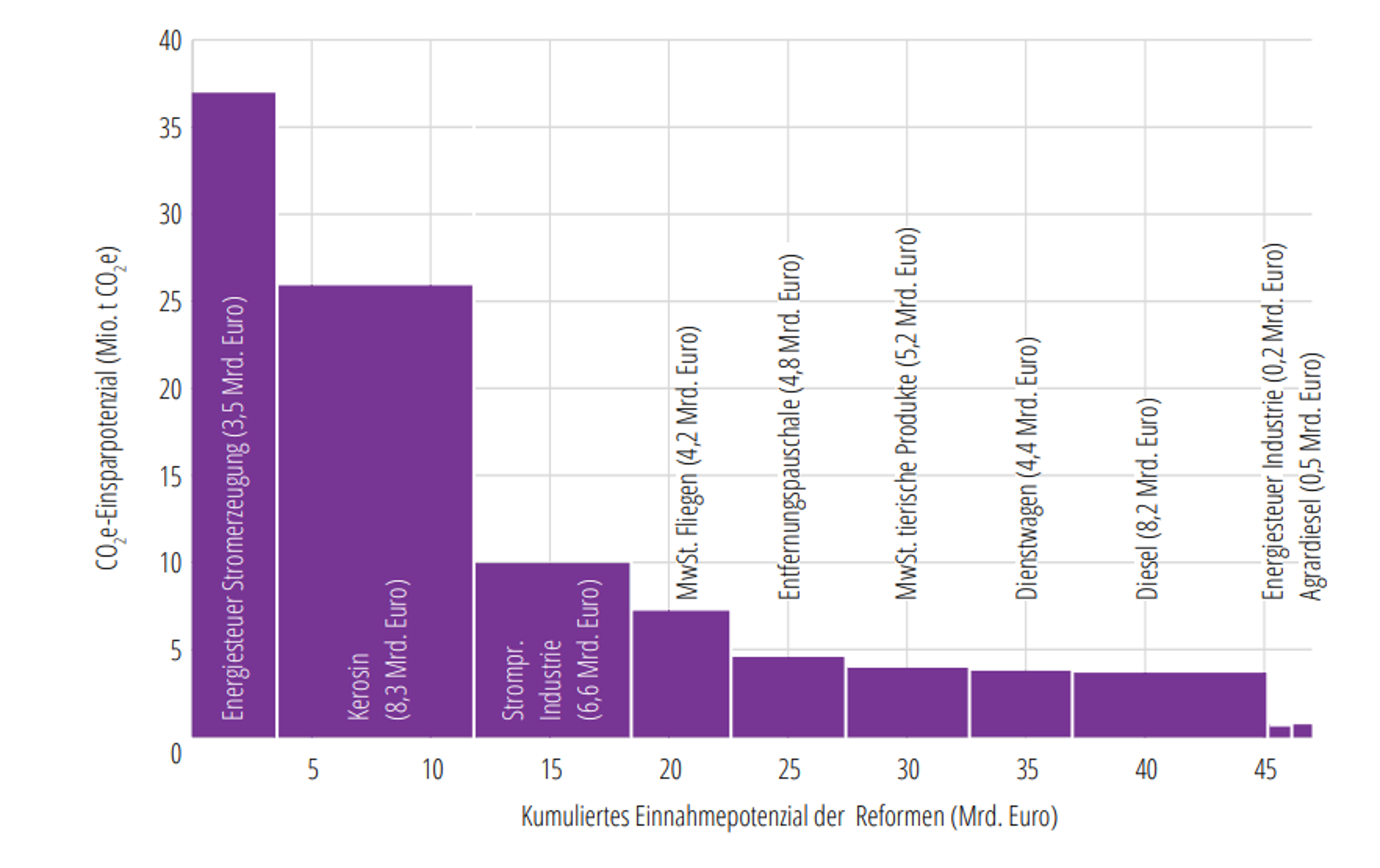

Für Deutschland und die Verhandler:innen der Ampel-Parteien bedeutet das, dass sie Klimaschutz in das Zentrum ihres Koalitionsvertrags stellen müssen. Zur Einhaltung des Klimaschutzgesetzes und der Sektorziele müssen sie den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, den Kohleausstieg bis spätestens 2030 umsetzen, sowie klimaschädliche Subventionen ab- und umbauen. Außerdem dürfen keine Öl- und Gasprojekte im Ausland mehr finanziert werden. Das „FitFor55-Paket“ sollte gestärkt und neue Partnerschaften mit Schwellenländern geschlossen werden, um die Umsetzung des Pariser Abkommens auf globaler Ebene voranzutreiben.

Der Beitrag Zurück von der COP26: Wie war es denn nun? erschien zuerst auf WWF Blog.