Das Heizungsgesetz steht erneut unter massivem politischem Druck. Einige wollen es reformieren, andere es abschaffen. Drei Thesen, warum die Abschaffung Quatsch wäre.

Jens Spahn (CDU) bezeichnet das Gebäudeenergiegesetz (GEG) — umgangssprachlich Heizungsgesetz genannt- als „Unsinn“. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) will es grundlegend reformieren, die FDP spricht vom „Bürokratiemonster“. Oft genutzte Argumente: Das Gesetz sei zu teuer, zu kompliziert und bürokratisch, was die Menschen überfordern. Das finde ich so pauschal erstmal quatsch.

In der Politik werden einfache Lösungen auf sehr komplexe Probleme geboten. So mag die Abschaffung des Heizungsgesetzes als Entlastung erscheinen. Es hätte jedoch gravierende Folgen – für die Umwelt, den Klimaschutz, die Verbraucher:innen und die soziale Gerechtigkeit. Dabei darf nicht vergessen werden: Das GEG ist das erste echte Klimaschutzinstrument für den Gebäudesektor. Ohne eine konsequente Wärmewende und den Ausstieg aus fossilen Heizquellen wird es unmöglich sein, die Klimakrise wirksam zu bekämpfen und die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Ich finde: Eine Abschaffung wäre bewusste Ignoranz gegenüber den vielfältigen und komplexen Herausforderungen.

Ich möchte anhand von drei Thesen exemplarisch aufzeigen, was es bedeutet, wenn das Heizungsgesetz abgeschafft wird – und warum das ein völlig falsches Signal wäre.

These 1: Ohne das Heizungsgesetz rückt die Klimaneutralität in noch weitere Ferne

Gebäudewärme verursacht rund 15 Prozent der deutschen CO₂-Emissionen – ohne den Gebäudesektor kann die Klimaneutralität daher nicht erreicht werden. Genau hier setzt das Gebäudeenergiegesetz an: Es soll alte, ineffiziente Heizsysteme durch moderne, verbraucherfreundliche sowie umwelt- und klimafreundliche Technologien ersetzen. Ohne dieses Gesetz bliebe der Gebäudesektor ein unkontrollierter Klimasünder und die Folgen wären fatal. Deutschland würde nicht nur seine Klimaziele verfehlen, sondern auch seine internationale Vorreiterrolle im Kampf gegen die Klimakrise einbüßen.

Das GEG ist das Ergebnis intensiver und oft kontroverser Verhandlungen. Es spiegelt einen Kompromiss zwischen drei Parteien wider, die ursprünglich grundlegend unterschiedliche Positionen vertraten. Ist das Gesetz perfekt? Nein. Unsere Kritik, dass Klima- und Verbraucherschutz ambitionierter gestaltet werden müssen, bleibt berechtigt. Doch das Gesetz markiert erstmals eine klare Richtung für die Wärmewende – eine Richtung, die es zuvor so noch nicht gab. Eine Abschaffung würde diese Richtungsweisung wieder vernichten mit all der Mühe, die sie gekostet hat, und stattdessen Unsicherheit schüren.

Noch schlimmer: Deutschland verlöre ein zentrales Werkzeug, um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. Genau in einer Zeit, in der entschlossenes Handeln gegen die Klimakrise entscheidend ist, würde dies ein fatales Signal senden – mit weitreichenden Folgen für die Zukunft unseres Planeten. Das GEG ist nicht perfekt. Und ja, es ist auch nicht ambitioniert genug im Klimaschutz-Sinne. Aber ohne das Heizungsgesetz fehlt ein zentrales Stück im Puzzle der Klimaschutzinstrumente.

These 2: Ohne Förderung werden vor allem einkommensschwache Haushalte im Stich gelassen

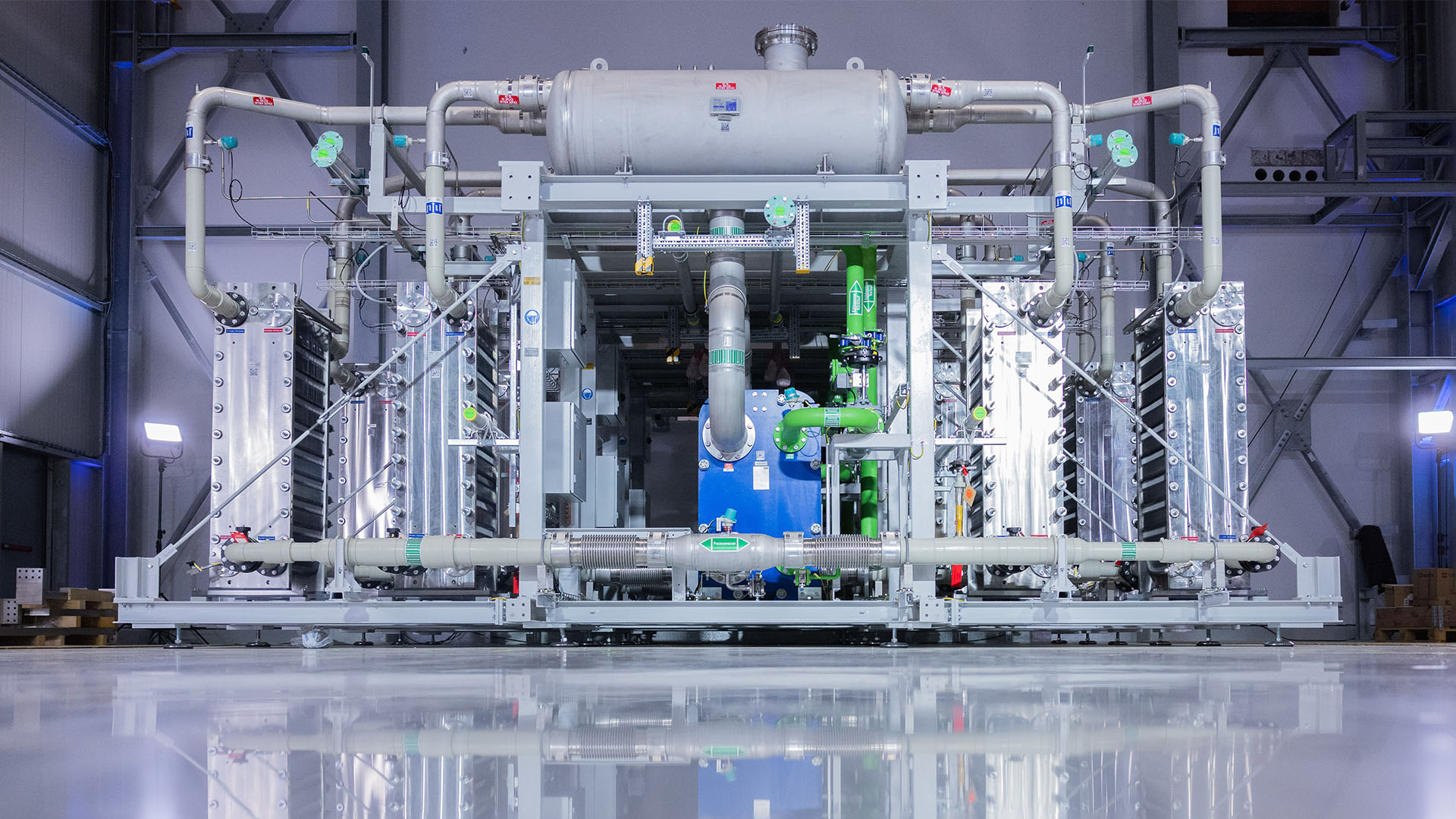

Fakt ist: Fossile Energien sind nicht nur extrem preisschwankend, sie werden durch den CO₂-Preis und Beimischungsverpflichtungen von Biomethan oder „Bioöl“ künftig stetig teurer. Das Instrument des CO₂-Preises ist richtig und wichtig und wird insbesondere von denselben Akteuren, die die Abschaffung des GEG fordern, als Klimaschutzinstrument bevorzugt. Synthetische Brennstoffe, oft fälschlich als klimafreundliche und gleichwertige Alternative angepriesen, sind äußerst ineffizient und benötigen 3–5 mal so viel erneuerbaren Strom wie die direktelektrische Nutzung. Zudem werden sie kaum in ausreichendem Umfang oder zu vertretbaren Kosten verfügbar sein.

Dennoch ignorieren manche Politiker diese Fakten, wenn sie solche Technologien als Lösung empfehlen und gleichzeitig fordern, staatliche Förderungen zu streichen, wie es Jens Spahn vor kurzem getan hat. Das ist der falsche Weg. So werden Verbraucher:innen getäuscht, in Kostenfallen gelockt und Haushalte langfristig im Regen stehen gelassen.

Also braucht es kostengünstige Alternativen, von denen Haushalte langfristig profitieren. Solche Optionen sind etwa Wärmepumpen. Ja, ausgerechnet die vieldiskutierte Wärmepumpe. Vergleichsweise hohen Investitionen stehen teils wesentlich günstigere Betriebskosten gegenüber – langfristig zahlt es sich deutlich aus. Denn auch der CO2-Preis fällt nicht an. Fossile Brennstoffe bleiben auf lange Sicht die kostspieligere und klimaschädlichere Option. Einkommensschwache sollten natürlich stärker beim Kauf einer neuen klimafreundlichen Heizung unterstützt werden. Mit der erneuerten „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ erhalten Haushalte mit einem Einkommen unter 40.000 Euro brutto seit 2024 erstmals einen Sonderbonus: Bis zu 70 Prozent der Kosten eines Heizungswechsels werden übernommen. Langfristig sind Wärmepumpen oft die günstigste Alternative – und auch Sanierungen wirken sich positiv aus.

Das ist ein wichtiger sozialpolitischer Fortschritt, denn die steigenden Energiepreise belasten vor allem diejenigen, die ohnehin wenig haben. Die Abschaffung solcher Förderungen wäre ein massiver Rückschritt. Stattdessen sollte man die Förderprogramme langfristig absichern und sie stärker einkommensabhängig ausgestalten, auch für Sanierungen. Nur so können alle von der Wärmewende profitieren und Klimaschutz sozial gerecht gestaltet werden. Anstatt die notwendigen Förderungen abzuschaffen, sollten diese im Sinne des Klima- und Verbraucherschutzes reformiert werden.

These 3: „Bürokratie-Abbau“ geht auf Kosten von Planungssicherheit, Verbraucher:innen sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz

Grundsätzlich erlaubt das GEG Heizungen, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Formell sei das GEG somit zwar „technologieoffen“, aber in Wirklichkeit gebe es strenge bürokratische Anforderungen, sodass nur wenige Optionen infrage kommen, so die Kritiker. Tatsächlich bietet das Gesetz pauschale und praxistaugliche Lösungen wie Solarthermie, Wärmepumpen und Fernwärme – Technologien die sich bewährt haben für Bereiche, die ohnehin klimaneutral werden müssen. Sie sind in der Regel verfügbar und funktionieren. An dieser Stelle können Haushalte oftmals schon vergleichbar einfach einen Haken an die Frage setzen, für welche Heizung sie sich entscheiden können.

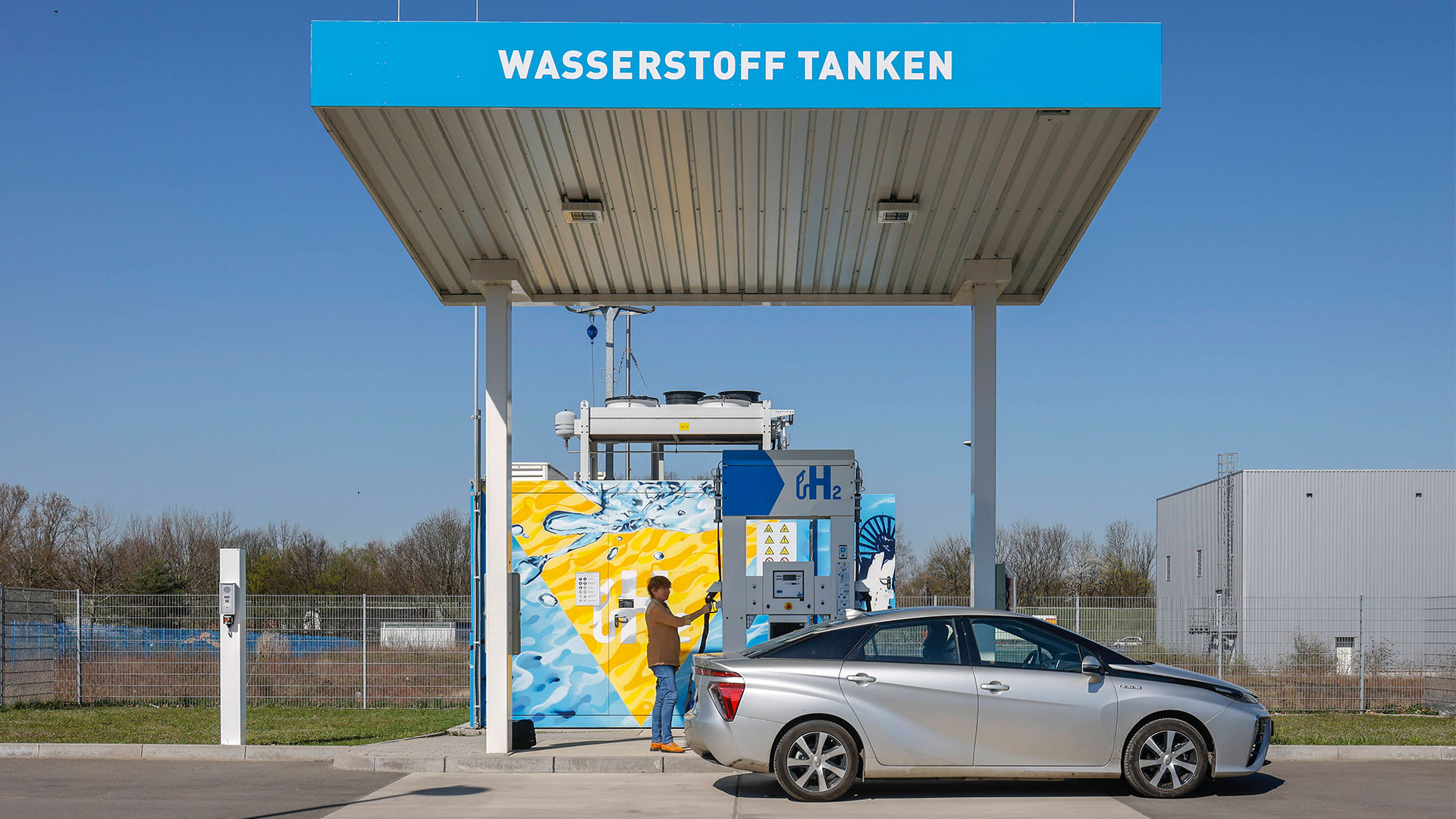

Andere Heizungsarten unterliegen zusätzlichen Anforderungen, etwa an Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz. Beispielsweise müssen Pelletheizungen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bei Wasserstoffheizungen müssen Gasnetzbetreiber garantieren, dass Erdgas rechtzeitig durch Wasserstoff ersetzt wird – oder sonst Haushalte entschädigen. Warum auch nicht? Was sollte eine Volkspartei gegen den Schutz der Verbraucher:innen vor hohen Kosten haben? Solche Vorgaben sind sinnvoll, um das komplexe Spannungsfeld der Wärmewende aus Wirtschaft, Klima‑, Umwelt‑, und Verbraucherschutz adäquat abzudecken. Risiken für Verbraucher:innen wie Kostensteigerungen oder Versorgungsproblemen zu schützen sowie negative Auswirkungen werden so reduziert.

Das Heizungsgesetz bietet zudem Ausnahmen, um wirtschaftliche Härten zu vermeiden, und klare Leitlinien, welche Technologien zukunftssicher sind. Ohne diese Schutzmechanismen stünden Verbraucher:innen allein vor der Frage, welche Investitionen sich langfristig lohnen. Auch hier kann man fragen, ob es perfekt ist. Das ist es sicherlich nicht. Aber eine Abschaffung des Gesetzes würde nicht nur die Klimaziele gefährden. Ohne das Gesetz würden diese als „bürokratischen Hürden“ verschrienen Schutzmechanismen wegfallen. Auch die Heizungsbranche pocht darauf, das Gesetz nicht abzuschaffen. Dies würde zu Verunsicherungen führen und gefährde Planungssicherheit, sagte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, im Interview. Man brauche jetzt Kontinuität und klare Signale seitens Politik.

Mein Fazit: Warum das Heizungsgesetz bleiben und optimiert werden muss

Ohne klare Vorgaben gleicht die Klimapolitik einem Schiff ohne Kompass – die Klimaziele könnten langfristig nicht eingehalten werden und die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ist womöglich kostspieliger und ineffizienter als sie sein müsste. Die Abschaffung des Heizungsgesetzes würde nicht nur die Energiewende im Gebäudesektor ausbremsen, sondern auch massive Unsicherheit schaffen. Auch alle Technologien uneingeschränkt zu erlauben und dabei etwa nur auf einen CO2-Preis zu setzen, käme dem gleich. Bürger:innen, die bereits klimafreundliche Heizsysteme planen oder eingebaut haben, wüssten nicht mehr, welche Regeln künftig gelten. Handwerksbetriebe und die Industrie müssten Investitionen zurückstellen, weil die politische Richtung unklar wäre. Diese Unsicherheit wäre ein fatales Signal für den Klimaschutz und die Wirtschaft – gerade in politisch stürmischen Zeiten. Ein verlässliches Investitionssignal ist das A und O, um Innovationen zu fördern und die Energiewende umzusetzen.

Die Abschaffung des Heizungsgesetzes wäre ein Rückschritt – für den Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit und die Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik. Das Gesetz ist nicht perfekt, aber es bietet eine wichtige Grundlage, um die Energiewende fair und effektiv voranzubringen. Dort wo es nicht perfekt ist, müssen wir es verbessern. Wir als WWF möchten uns gerne daran beteiligen, das Heizungsgesetz zu stärken und komplizierte Regelungen einfacher zu machen – allerdings nicht auf Kosten von Umwelt, Klima und Verbraucher:innen. Andernfalls würde damit die Verantwortung für den Schutz der Bürger:innen abgegeben.

Eine zukunftsorientierte Politik im Sinne der Bürger:innen und Verbraucher:innen muss diesem Druck standhalten und statt einer Abschaffung des Heizungsgesetztes dessen Optimierung vorantreiben. Der Klimaschutz braucht klare Leitplanken eine lebenswerte Zukunft und eine gerechte Energiewende – auch im Heizungskeller.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Der Beitrag Warum es Quatsch ist, das Heizungsgesetz abzuschaffen erschien zuerst auf WWF Blog.