Ich kenne Menschen, die es gar nicht warm genug haben können. In fast jedem Zimmer ist die Heizung auf die höchste Stufe gestellt. Es herrschen tropische Temperaturen, die ich eigentlich nur barfuß im T‑Shirt ertrage. Halbstündlich werden die Fenster aufgerissen, weil die Hitze unerträglich ist. So wird Geld aus dem Fenster geschmissen.

Es droht ein teurer Winter 2021/22. Die Preise für fossile Energie steigen rasant. Wer sparsamer mit Wärme umgeht, erlebt keine unschöne Bescherung mit der nächsten Heizrechnung. Und schont das Klima.

Noch viel (warme) Luft nach oben

Der Endenergieverbrauch aller Haushalte in Deutschland lag 2018 nach Daten des Umweltbundesamts bei 644 Terawattstunden. Das entspricht einem Viertel des gesamten Energieverbrauchs von Deutschland. Davon entfallen über 80 Prozent allein auf Raumwärme und Warmwasser.

Das politische Ziel ist ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand. Um dies zu erreichen müssen sowohl der Energieverbrauch als auch der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde der genutzten Heizenergie rapide sinken. Das bedeutet:

Ineffiziente Heizungen durch klimafreundliche austauschen

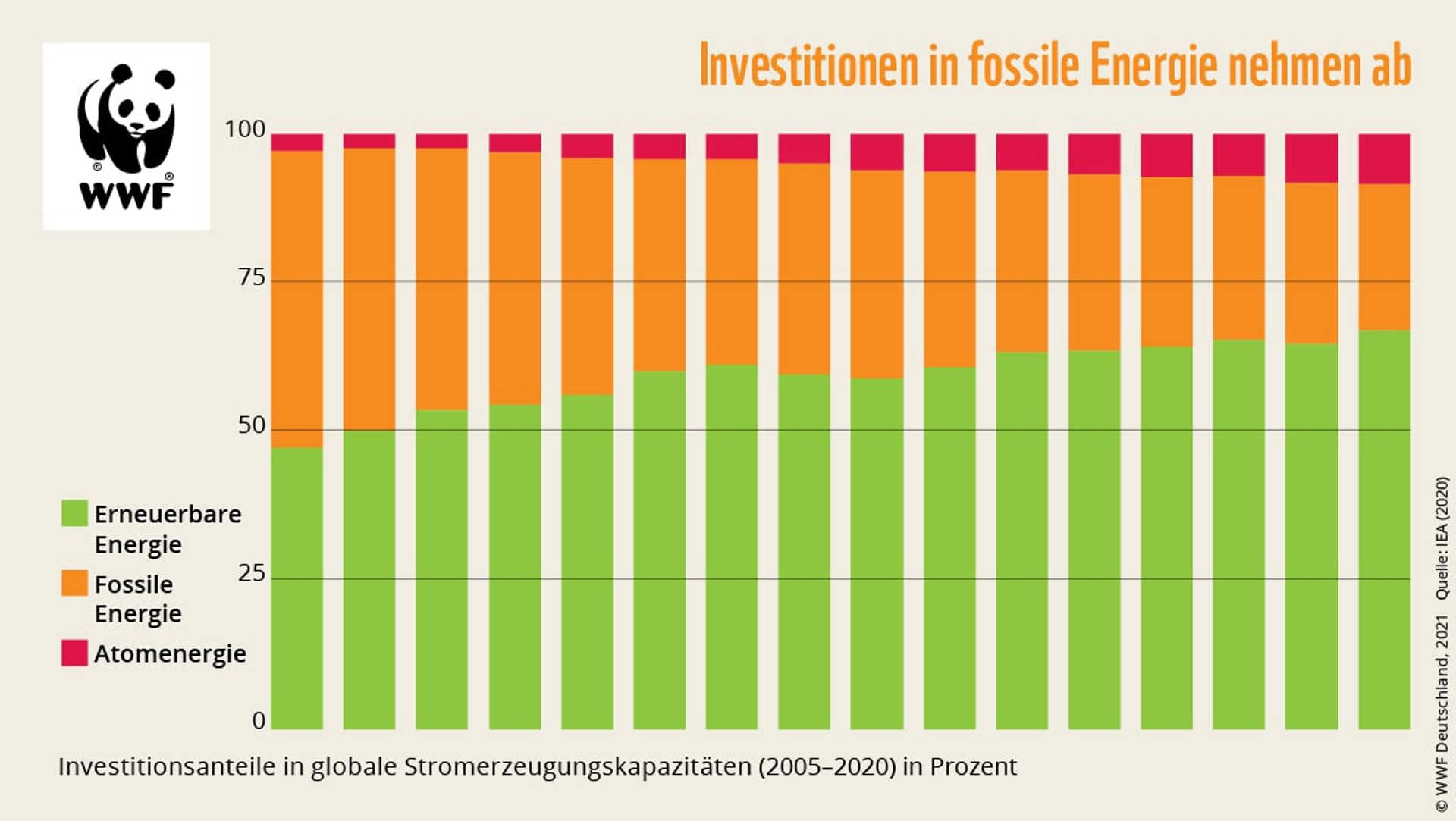

Die Bundesregierung will, dass bis 2030 die Hälfte der Wärme klimaneutral erzeugt wird. Somit lohnen sich Erneuerbare Energien aus Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen immer mehr, zumal der Staat den Wechsel finanziell fördert. Hier findet ihr Tipps zum Heizungsaustausch.

Gebäude energetisch sanieren

Wenn wir in Deutschland jedes zweite Wohngebäude energetisch sanieren, können jedes Jahr knapp 60 Millionen Tonnen CO2 gespart werden. Und 14 Milliarden Euro Heizkosten!

Wärme sparen mit dem richtigen Verhalten

Unabhängig von Heizungstausch und Gebäudesanierung können wir sofort anfangen wertvolle Energie sparsamer einsetzen.

90 Prozent aller Haushalte zahlen zu viel fürs Heizen…

…und könnten durchschnittlich fast 500 Euro pro Jahr sparen. Das ist das Ergebnis des Heizspiegel 2021. Mit dem Heizspiegel findet ihr schnell heraus, ob in eurem Haus mehr oder weniger Heizenergie verbraucht als in ähnlich großen Gebäuden. Falls ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, verrät euch eure Heizrechnung auch, ob ihr sparsamer heizt und weniger fürs Heizen bezahlt als eure Nachbarn.

So heizt ihr sparsamer

Die richtige Raumtemperatur

- Jedes Grad weniger spart Heizenergie. Als Faustregel gilt: Wer die Temperatur im Winter nur um ein Grad senkt, spart rund sechs Prozent an Heizenergie.

- Das Umweltbundesamt empfiehlt: Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 Grad betragen. In der Küche 18 Grad, im Schlafzimmer 17.

- Nachts oder bei mehrstündiger Abwesenheit tagsüber kann die Raumtemperatur auf 18 °C sinken.

- Wer ein paar Tagen nicht zuhause ist sollte die Temperatur auf 15 Grad senken. Bei längerer Abwesenheit noch etwas niedriger einstellen. Lohnt sich!

- Nachts kann die Raumtemperatur in Wohn- und Arbeitsräumen um 5 °C gesenkt werden. Moderne Heizungsanlagen ermöglichen eine zentral gesteuerte Absenkung der Raumtemperatur.

Heizkörper frei machen!

Heizkörper nicht abdecken oder zustellen. Die erwärmte Luft verteilt sich sonst nicht im Raum. Das heißt: Möbel und Vorhänge gehören nicht vor Heizkörper und Thermostatventile.

Nur im Notfall mit Strom heizen!

Elektrische Heizlüfter und Radiatoren nur im Notfall verwenden. Und auch nur kurzzeitig. Ein Dauerbetrieb ist Energie- und Geldverschwendung.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Fenster abdichten!

Fenster-Rollläden verringern nachts die Wärmeverluste durch das Fenster um ein Fünftel. Geschlossene Vorhänge verstärken diesen Effekt.

Richtig Lüften!

Mehrmals täglich die Fenster ganz öffnen und fünf Minuten kurz und kräftig durchzulüften. Dieses „Stoßlüften“ ist klimafreundlicher, als sie dauerhaft zu kippen. Und effektiver.

Vor dem Lüften die Thermostatventile der Heizungen schließen, damit der Temperaturfühler nicht auf die einströmende kalte Luft reagiert — und die Heizung während der Lüftung hochfährt!

Beim Kochen und nach dem Baden oder Duschen am besten umgehend lüften, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.

Folge uns in Social Media

Warmwasser sparen

Durchschnittlich verbraucht jeder in Deutschland etwa 125 Liter Trinkwasser. Etwa ein Drittel (44 Liter) davon wird zur Körperpflege genutzt und größtenteils erwärmt. Wer warmes Wasser effizient nutzt, spart Energie und verbessert seine CO2-Bilanz. Zum Beispiel durch: Sparduschkopf und Wassersparperlatoren verwenden. So wird Luft in den Wasserstrahl gemischt und Wasser gespart. Bei gleichem Komfort.

Hände mit kaltem Wasser waschen

Um Keime durch die bloße Temperatur unschädlich zu machen, müsste man seine Hände mit kochendem Wasser waschen. Seife dagegen entfaltet auch mit kaltem Wasser ihre Reinigungskraft und entfernt bei gründlicher Anwendung fast alle Erreger.

Fazit

In Deutschland wird zu viel Energie verheizt. Es gibt noch hohe ungenutzte Einsparpotenziale an Gebäuden, den Heizsystemen und beim individuellen Heizverhalten. Wärme ist eine kostbare Ressource und der sparsame Umgang damit spart Geld und schont das Klima. Bereits der richtige Dreh am Temperaturregler und am Fenstergriff kann viel bewirken.

Auch bei Dir.

Der Beitrag Watt? – Wie viel Wärme sparst du? erschien zuerst auf WWF Blog.