Noch basiert Wasserstoff zu 98 Prozent auf fossilen Quellen. Aber das könnte sich ändern. Je schneller, desto besser.

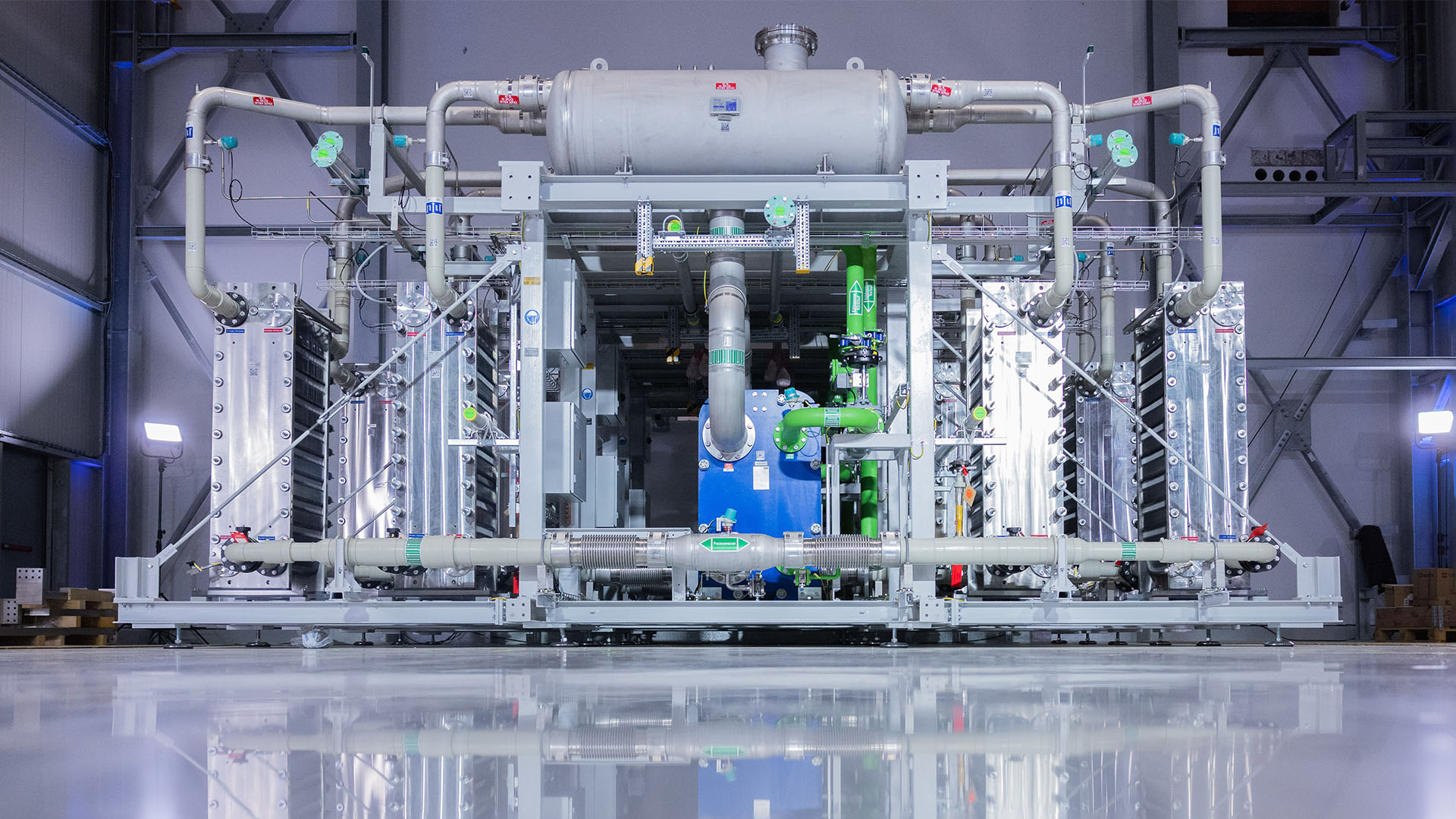

In Lingen im Emsland ging kürzlich eine Pilotanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff an den Start. Es dürfte nicht die letzte Anlage dieser Art bleiben, denn der Run auf den Stoff, aus dem die energiepolitischen Träume sind, steht erst am Anfang.

Dabei ist die Technik, Wasser, durch elektrischen Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen und diesen als Energieträger zu nutzen schon ziemlich alt. Die erste Elektrolyse gelang schon 1789. Eine Idee, die schon Jules Verne, den Großvater aller Science Fiction Autoren, inspirierte. In seiner Story „Die geheimnisvolle Insel.“ entwickelte er die Vision vom Wasserstoff als „Kohle der Zukunft“.

Das ist 175 Jahre her, und seitdem hatte sein Traum immer mal wieder Konjunktur. Mal ging es darum, die Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflieferanten zu verringern, mal stand der Einsatz in der Raumfahrt im Vordergrund.

Von Klimakrise war zu Jules Vernes Zeiten noch nicht die Rede. Aber spätestens seit die Erderhitzung immer brutaler zuschlägt und sich die Weltgemeinschaft zum Abschied von fossilen Energien verpflichtet hat, wird immer deutlicher, dass in naher Zukunft kein Weg am Wasserstoff vorbeiführt.

Folge uns in Social Media

Ein ziemlich bunter Energieträger

Das Problem: Bislang wird der Energieträger zum Großteil mit Strom aus fossilen Quellen produziert. Dieser graue bzw. schwarze Wasserstoff führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Emission. Bei so genanntem grünem Wasserstoff aus regenerativen Quellen ist das anders, doch der ist knapp und teuer.

Es gibt den Stoff mit der chemischen Formel H2 aber nicht nur in schwarz, grau oder grün, sondern die Farbpallette ist breiter. Die pinke Variante basiert auf Atomstrom. Sie ist zwar CO2 arm, aber risikoreich, teuer und deshalb kein sinnvoller Baustein für eine Energiewende. Weißen Wasserstoff gibt es auch. Der kommt in natürlichen Lagerstätten vor, ist aber so selten, dass er für die Lösung unserer energiepolitischen Aufgaben wohl keine Rolle spielen wird.

Kontrovers diskutiert wird hingegen über blauen Wasserstoff. Der basiert zwar auch auf fossilen Energien, in der Regel auf Erdgas, doch die CO2-Emissionen sollen abgeschieden und unterirdisch gelagert oder weiterverarbeitet werden. CCS (Carbon Capture and Storage) ist hier das Stichwort. Für den WWF ist das bei der Produktion von Wasserstoff keine Lösung in die knappe, öffentliche Fördergelder investiert werden sollten. Die Lagerung birgt Risiken und infrage kommende Standorte sind begrenzt. Deshalb ist CCS allenfalls etwas für Prozesse, bei denen CO2-Emissionen nicht vermeidbar sind, z.B. bei der Zementherstellung.

Woher kommt der begehrte Stoff

Kurzum: der verstärkte Einsatz von Wasserstoff ist nur sinnvoll, wenn er Hand in Hand mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Aber auch wenn der Ausbau von Sonne- und Windenergie in Deutschland zuletzt wieder angezogen ist, wird das heimische Potenzial nicht reichen, um die nationale Nachfrage nach grünem H2 zu decken. In der 2023 überarbeiteten Nationalen Wasserstoffstrategie, rechnet die Bundesregierung damit, dass bis 2030 insgesamt etwa 50 bis 70 Prozent importiert werden muss. Da der Bedarf danach weiter steigen dürfte, ist es nicht verwunderlich, dass der Wirtschaftsminister fleißig durch die Welt tourt, um sich nach potenziellen Lieferanten umzusehen.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Das birgt weitere Herausforderungen. Das sonnenreiche Nordafrika bietet sich z.B. als Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff an. Doch, wo die Sonne kräftig scheint, fehlt es oft an einem anderen Grundstoff: Wasser. Deshalb muss bei all den Lieferverträgen sichergestellt sein, dass die Produktion nicht zulasten der Bevölkerung vor Ort geht und das Wasser an anderer Stelle, z.B. in der Landwirtschaft fehlt. Werden die Interessen der Einheimischen vernachlässigt, droht eine erneute „Tank oder Teller-Diskussion“ wie wir sie vom Einsatz von Biosprit, etwa auf der Basis von Palmöl, bereits kennen. Und auch der Umwelt wäre damit nicht geholfen. Der WWF setzt sich daher für umfassende Nachhaltigkeitskriterien für die Produktion für Wasserstoff und seiner Folgeprodukte ein.

Herausforderung Transport

Ohnehin stellt der Transport des begehrten Stoffes eine nicht unwesentliche Hürde da. Zunächst wird Deutschland beim reinen Wasserstoff wohl auf europäische Partner, etwa auf der iberischen Halbinsel und in Skandinavien setzen. Hier ist ein Transport über Pipelines noch machbar.

Chile, Australien oder Namibia sind zu weit weg und dürften erst später oder über sogenannte „Wasserstoffderivate“ wie Ammoniak oder Methanol, also Wasserstoffverbindungen, die einfacher zu transportieren sind, ins Spiel kommen. Zum Transport von Wasserstoff über weite Strecken wären gewaltige Investitionen in die Infrastruktur wie den Transport mit Spezialschiffen nötig. Hinzu kommt, dass dabei viel von dem kostbaren Energieträger verloren geht.

Wasserstoff ist keine Allzwecklösung

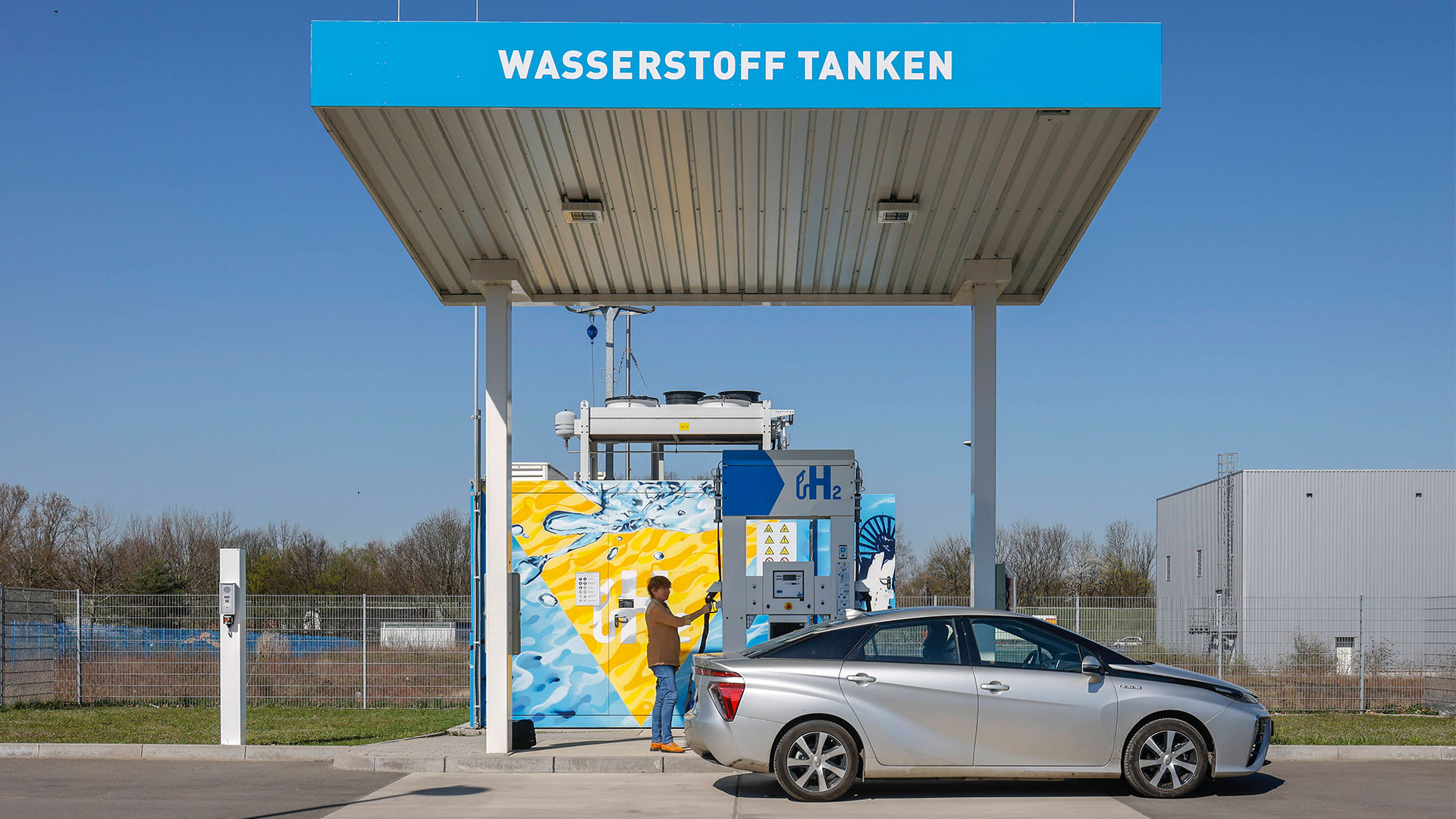

Trotz vieler Hindernisse: Wasserstoff wird eine wichtige Rolle bei einer Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft spielen. Aber es bleibt auf absehbare Zeit ein eher teurer und begrenzter Rohstoff. Deshalb wird es vor allem darum gehen, wie man den Stoff, der theoretisch für viele Zwecke einsetzbar wäre, am sinnvollsten nutzt. Der Energieträger ist zwar immer mal wieder als Treibstoff für Autos oder den Betrieb von Heizungen im Gespräch, das lässt sich aber als teure Speziallösung abhaken. Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen sind viel effizienter und kostengünstiger und bleiben in absehbarer Zeit eindeutig die bessere Lösung.

Grüner Stahl

Für den Wasserstoff bieten sich hingegen der Schiffs- und Flugverkehr sowie die Chemieindustrie an. Ein ganz wichtiges Einsatzgebiet könnte zudem vor allem die Stahlindustrie werden. Die Branche ist in Deutschland für acht Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Grund: Bislang wird in den Hochöfen Koks als so genanntes Reduktionsmittel verwendet, um die extrem hohen Temperaturen für die Produktion zu erzeugen. Dabei entstehen große Mengen CO2. Die Kohle direkt durch erneuerbare Energien zu ersetzen, ist technisch nicht machbar. Mit so genannten Direktreduktionsanlagen ließen sich die CO2-Emissionen massiv reduzieren. In einem solchen Verfahren wird das Eisen mit grünem Wasserstoff hergestellt. Der bindet den Sauerstoff aus dem Eisenerz und hinterlässt nur Wasser als Abfallprodukt. Erste Pilotanlagen werden bereits von Salzgitter, Thyssenkrupp und ArcelorMittal betrieben. Die neuen Anlagen sind sehr kostspielig. Daher wird es ohne öffentliche Förderungen wohl nicht gehen, um eine Transformation im Stahlsektor anstoßen und Risiken für die Unternehmen zu mindern.

Alles in allem: Es tut sich was in Sachen H2. Wasserstoff bietet große Chancen, wenn Rahmenbedingungen stimmen. Viele Fragen sind noch offen, aber Jules Vernes Vision von einer Wasserstoffwirtschaft nimmt konkretere Züge an.

Der Beitrag Die kunterbunte Welt des Wasserstoffs erschien zuerst auf WWF Blog.